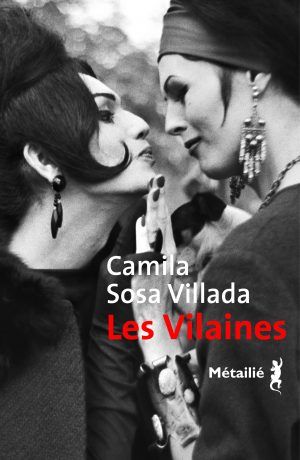

Les Vilaines, Camilia Sosa Villada, trad. Laura Alcoba, Métaillé

Les Vilaines, c'est le roman trans. Qui nous vient d'Argentine, ce qui nous ne surprend guère, tant les lettres latino-américains nous ont accoutumés, depuis « Capitaine des sables » de Jorge Amado, il y a un demi-siècle, ou « Les Invisibles » de Lucia Puenzo, il y a quelques années, à nous parler des marges avec une énergie, une tendresse, une absence de complaisance au romantisme doloriste ou victimaire singulières.

Les Vilaines, c'est un groupe de trans qui vivent la nuit dans un parc public de Cordoba, où l'on fait des passes dans les fourrés ou, quand on a plus de chance, dans la chambre du client. « A cette heure-là, le Parc est comme un ventre qui jouit ». Un jour Tante Encarna, maîtresse trans « d'une beauté furieuse, pas la beauté incarnée, mais la part la plus douloureuse de la beauté : sa part la plus féroce », qui tient une pension, « paradis des tantouzes et refuge dans les moments de détresse », Tante Encarna, donc, trouve un bébé abandonné dans un fossé. Elle l'adopte, on le baptise, on lui offre à téter le sein siliconé « gonflé à l'huile de moteur d'avion », on le baptise – ce sera Eclat des Yeux- et toutes les autres vont devenir ses marraines, des « Reines mages ». Il y a là Angie, belle à ce point qu'elle peut se permettre une coupe à la garçonne, Nadina, infirmier le jour, trans la nuit, Natali, « la septième fille de sexe masculin née de ses parents » qui se transforme toutes les nuits de pleine lune en « louve-garou » et que l'on doit enchaîner en la droguant ou en l'assommant pour lui éviter le pire, Laura, la fille enceinte « la seule née avec une fleur carnivore entre les jambes », Maria, la petite muette, dont le corps va se couvrir de plumes et qui finira comme canari en cage, et Cristian le narrateur, devenue Camilla, qui cessera d'être tourmenté par le suicide quand il osera devenir femme.

C'est affreux, c'est drôle, c'est bouleversant. Il y a la drogue, les coups, la violence de la rue, les abus policiers, les insultes, les rixes entre copines, la nécessité de « se cacher la barbe avec du savon blanc », mais aussi la solidarité, « la complicité d'un groupe d'orphelines »la cocasserie, la bénédiction de tomber, quelquefois, sur un type « monté comme un mulet mais doux comme le miel », et la récompense de se savoir désirée pour sa féminité, qu'on portait jusqu'alors comme un fardeau, condamnée à la dissimuler.

Il y a des hommes gentils aussi, aimables, réparateurs, qui aiment les trans, par choix ou nécessité. « Les hommes sans tête », des exilés africains pour la plupart, « qui nous apprenaient des langues étrangères, des caresses jamais vues qui nous donnaient l'impression que notre peau devenait une serviette de papier très fine, ils nous faisaient sentir transparentes comme si, soudain, Dieu était capable de voir à l'intérieur de nous ».

C'est cru, c'est sensible, c'est profond. Cristian Camilla raconte qu'enfant, tourmenté par le suicide, culpabilisé de sentir ses parents honteux de ce fils gras et efféminé, il priait la nuit « pour changer, pour être comme ils veulent que je sois . Mais à mesure que je plonge dans cette foi chaque jour plus intense, je commence à prier pour me réveiller, le lendemain, transformé en la femme que je veux être ». La prostitution est alors, en Argentine, la seule porte de sortie : « Ce que la nature ne te donne pas, l'enfer te le prête ».

Voilà ce livre : d'une malédiction (être un garçon) à une autre (se prostituer), avec entre les deux, le temps de la chrysalide, du passage, du travestissement, de la transformation, des onguents, du maquillage, des belles perruques, comme une libération, addictive, d'un genre assigné, à un autre, pour l'heure condamné. Aux douleurs héroïques et sans autre récompense que celle d'être enfin soi . Ce récit puissant mérite vraiment le détour.