Le projet éditorial est intéressant : plutôt que de publier deux essais sur le même thème, les éditions Divergences décident de faire discuter leur auteur et autrice présumé·es ; discussion facilitée par le fait qu’il et elle se connaissent déjà, et sont de plus, à quelques nuances près, du même camp politique et littéraire – il est évident qu’on ne peut discuter dans de bonnes conditions, et a fortiori discuter de choses intéressantes et approfondies, qu’avec quelqu’un avec qui l’on partage un socle minimal de valeurs.

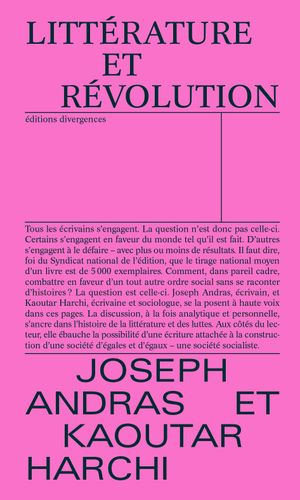

Ce livre est donc un dialogue entre l’écrivain Joseph Andras – que je n’ai jamais lu – et l’écrivaine-sociologue Kaoutar Harchi dont je recommande par ailleurs le passionnant récit autobiographique Comme nous existons. Les qualités de ce livre sont aussi son (petit) défaut ; cette forme dialoguée m’embête un peu. Elle a pour elle de rendre le propos accessible et aisément lisible ; le revers de la médaille étant qu’on a parfois l’impression très désagréable de lire la retranscription d’un podcast, ou une discussion entre deux ami·es intellos autour d’un café (ce qui me semble être à peu près équivalent). Heureusement, l’intelligence des propos tenus et leur écriture, proprement dite, dissipent vite cette impression – ce n’est pas un livre au magnétophone, on rêve de les avoir pour ami·es, et Joseph Andras développe d’ailleurs la belle idée de supériorité de l’écrit sur l’oral (« Je sais à peine ce que je pense tant que je ne l’écris pas. […] Parler me semble n’être qu’un prélude. Un avant-propos. Un moyen aimable de gérer les interactions ordinaires. Mais pour dépasser l’écorce, pour toucher la moelle, il me faut inscrire des signes sur un support » (p.21)).

Divisé en trois parties (écrire – combattre – publier), le livre est passionnant sur ce qu’il révèle de la matérialité de l’écriture, de la réalité du travail de deux écrivain·es – « travail » n’étant pas entendu ici au sens métaphorique et glorieux de travail littéraire, mais bien de ce que l’activité d’écriture demande d’investissement psychique et corporel. Il et elle lèvent le voile d’illusio du champ littéraire, et parlent sans détour de leur haute idée de l’écriture et de la littérature grâce à la double-distance imposée par leur sensibilité « d’extrême-gauche » (terme qu’il et elle récusent) et la formation sociologique de Kaoutar Harchi.

Je m’interroge sur ce que la littérature a pour elle, en propre. Ce qu’elle a d’exclusif. De distinct. D’unique. Ce qu’aucun autre médium n’est en mesure d’élaborer. Raconter des histoires n’est plus son privilège. Provoquer des émotions non plus. Divertir encore moins. Sa singularité, c’est la langue. C’est la phrase. C’est livrer un rythme imprévu. […] C’est le mouvement de mots combinés pour l’occasion. (Joseph Andras, p. 35)

Les thèmes abordés sont nombreux, les 200 et quelques pages se dévorent : relations aux mondes littéraire et éditorial, écriture, militantisme… Chacun·e piochera dans ce qui l’intéresse le plus. Je retiens notamment de belles pages de Kaoutar Harchi sur la notion galvaudée et insupportable de transfuge de classe, le potentiel politique concret de la littérature, les conditions matérielles du « métier » d’écrivain·e (qu’il faut toujours combiner avec un autre, à moins d’être Marc Levy et consorts)… La question centrale et éponyme du livre est filée partout, et selon toutes ses modalités : comment concilier littérature et révolution – et non pas « politique », car il n’est pas question ici de conservation ?

[On pourrait] me dire que je ne fais pas assez la part belle à « la complexité du monde », que j’y vais tout de go, « sans nuances », que je n’écris pas, que je ne fais que plaider […]. J’imagine aisément des écrivains me reprocher ça, et te le reprocher à toi aussi. Et nous dire, même, peut-être, qu’à force de politiser la littérature nous finirons par ne plus faire de littérature mais seulement de la politique, de la politique par l’écriture, par les livres. À mon humble avis, faire ça – de la politique –, c’est tout de même la moindre des choses. Le minimum. En ce sens je me sens proche de Roland Barthes qui, dans Le Degré zéro de l’écriture, a condamné le style pour libérer l’écriture et porter au plus haut ce qu’il a nommé une « morale de la forme ». Une morale de la forme, donc, qui va contre la forme immorale, la forme sans morale. (Kaoutar Harchi, p. 147)

Paradoxalement, Littérature et révolution m’évoque En terrain miné, un autre dialogue passionnant entre les philosophes-écrivain·e et ami·es Alain Finkielkraut et Élisabeth de Fontenay, qui couchaient sur le papier leurs désaccords politiques et philosophiques profonds. Deux livres qui prouvent qu’on peut encore discuter dans ce pays, développer une pensée sur plus de deux phrases consécutives, et, miracle, donner à penser et à réfléchir.