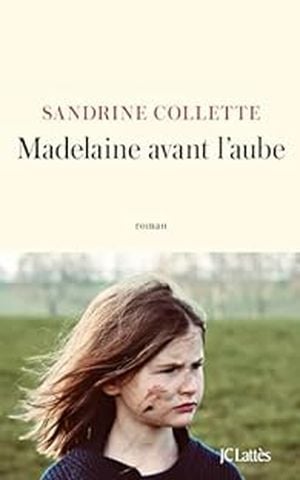

C’est par ce roman, prix Goncourt des lycéens, que je découvre la plume de Sandrine Collette, un roman du terroir selon l’expression.

Son récit se déroule dans la France rurale d’une époque lointaine où les paysans, misérables, n’étaient que des serfs assujettis aux maîtres de la région, ou bien des vilains qui louaient la terre au seigneur à qui ils devaient remettre une grande partie de leur récolte. Ce qui entrainait la disette en cas de mauvais rendement dus aux aléas climatiques. S’ensuivait famine, maladies, épidémies, brigandage, morts prématurées… Sans école, les enfants sont une main d’œuvre dès leur plus jeune âge ; le travail des champs, harassant, s’accomplit avec des outils rudimentaires, l’habitat est sommaire. Les femmes sont à la tâche, aussi épuisante que celle des hommes. De plus, victimes de leur « genre », elles le sont doublement par les violences de leurs maris alcoolisés, et/ou violées par les maîtres.

Voilà le cadre bâti qui peut ressembler à celui de Jacquou le croquant. Là-dedans, les personnages survivent, se débattant dans un quotidien où l’espoir d’une vie meilleure n’existe pas, dociles. On croirait que la soumission a été comme greffée à leur ADN, héritée et transmise de génération en génération. P60 « Nous avons choisi le silence. Nous sommes des lâches, mais nous sommes vivants ». C’est ainsi des enfants mâles du hameau où se déroule l’action. Mais pas Madelaine, enfant sauvage adoptée, qui a un truc en plus. Rebelle, instinctive et généreuse, elle s’oppose et combat l’interdit, l’église, l’injustice et la discrimination. Elle est le modèle de la femme forte, courageuse et libre pour toutes celles à venir.

Voilà un livre au contenu résolument anxiogène, au pathos résolument prégnant, où chaque évènement dans la vie des protagonistes est douloureux et morbide. Le style de l’écriture est maitrisé ; phrases courtes qui claquent. L’analyse des sentiments est bien décrite, mais certainement décalée en fonction du contexte social et de l’époque. Les répétitions de situations identiques : les hivers d’apocalypse, la faim et le travail aux champs, sont nombreuses et polluent l’attention du lecteur jusqu’à l’indigestion ! Dommage.

PS : petite subtilité de l’auteure : c’est seulement à la page 138 que j’ai découvert l’identité du narrateur Bran : le chien !