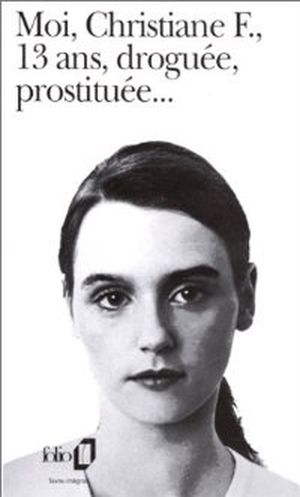

L'art tend à rendre universel la subjectivité, et la littérature fait ressentir, avec les ondes imparfaites que sont les mots, les vibrations profondes et inconnues de mondes insoupçonnés, situés aux confins des cartes, des consciences et du temps mesurable. Il y a peu, lors d'un dîner familial, la question de la toxicomanie est abordée avec distance, presque avec défiance, comme un état limite de marginalisation volontaire et la question, lancinante, confuse, justifiée, ne tarde pas à apparaître comme un leitmotiv : comment peut-on faire pour en arriver là ? Pour descendre si bas, creuser encore, jusqu'à l'injection finale ? Pour détruire sa vie, son entourage, sans se "reprendre en main", sans "bouger son cul" ? Quelle forme de fragilité, de nihilisme, et de faiblesse faut-il contenir en soi pour s'abimer ainsi ? A l'époque, je ne savais que répondre même si je percevais peut-être, avec intuition, que les choses étaient davantage nuancées qu'une question de libre-arbitre, explication qui me semblait simplifier les choses pour les rendre moins complexes et donc moins effrayantes. Mais ma vision n'était pas exempte de préjugés, et quelque part, au fond de moi, j'aimais à me convaincre que, oui, quand on veut, après tout, on peut, et que je me complaisais sans doute avec malice dans l'explication déterministe pour excuser mes propres pulsions internes et destructrices. Pourtant, j'avais tort. Et pour être honnête, je ne m'en serais jamais rendu compte sans ce sublime roman, qui est un véritable coup de poing balancé à la face de mes sordides préjugés. Ce roman précis, profond, si mal intitulé pour choquer le bourgeois et qui dénote d'une certaine tendance française à toujours sexualiser à l'outrance, nous plonge dans l'univers sordide et pourtant si humain des toxicomanes juvéniles de Berlin dans les années 70 par l'intermédiaire des paroles, ou plutôt des écrits, d'une survivante, Christiane, qui raconte avec une foule de détails le récit de sa catabase et de sa résurrection, singulier qui pourrait devenir pluriel tant ses descentes aux enfers sont aussi nombreuses que ses tentatives de guérison.

Je ne saurais pas dire si j'ai compris pourquoi après avoir lu le comment. Je ne sais pas le dire, mais je le ressens et c'est là tout le génie de la littérature : faire ressentir les choses par les mots sans pour autant jamais vraiment les écrire. Ici, dans une prose incroyable de précision, d'introspection, de croisements de regards, dans une multitude de détails qui pousse la prouesse jusqu'à nous faire sentir les odeurs de la sueur du sevrage, le lecteur perçoit petit à petit comment la déchéance d'une petite fille, devenue droguée, puis prostituée, n'est pas le fruit d'une volonté ou d'une marginalité quelconque, mais une bifurcation possible pour tous, pour soi, pour les siens. Le roman nous montre la progression initiatique dans la drogue, et les multiples dimensions de perception qui existent à chaque prise, comme si les toxicomanes ne pouvaient plus se comprendre s'ils n'étaient plus au même stade de prise de drogues dures. Il nous montre comment l'héroïne détruit toute individualité, tout projet dans l'homme : il n'est plus rien, ne ressent plus rien et n'aspire plus qu'à sa dose. Pour cette dernière, l'être humain drogué s'arrache à sa condition pour perdre toute sa dignité, toute possibilité de ressentir compassion et urgence, et malgré la mort de ses semblables, atroces, fréquentes, le toxicomane continue à se "fixer", encore et encore. Les dernières fois sont toujours les premières d'une nouvelle vague, et chaque tentative de sevrage se révèle tragiquement comme une illusion de plus en plus claire, comme une aspiration de moins en moins sincère. Le toxicomane sait qu'il n'arrêtera pas, et toutes ses forces vitales, comme détraquées, se tournent vers la quête du produit, même s'il faut se prostituer, même s'il faut mentir, même s'il faut trahir ses proches, même s'il faut se trahir soi même. Cette destruction du désir, de l'identité aussi, comme si le toxicomane se fondait dans une communauté où l'individu n'est plus rien, se révèle être un suicide détourné, l'avatar d'une certaine désespérance, un chemin vers l'abîme de toute une génération d'enfants perdus, quand ils ne sont pas tout simplement morts. Alors, évidemment, le comment est clair. Mais le roman, au fond, tente de dire l'indicible, et de cerner les causes. Dans ce monde bitumé où les interdictions s'empilent comme des cartes à jouer, où les parents n'aiment qu'à peine leurs enfants, où la guerre de tous contre tous est devenue la norme, où le matérialisme a remplacé tout idéalisme, les toxicomanes cherchent un sens, et comblent un vide. Le vide d'une société sans Dieu, sans espoir, sans bonté, sans amour, sans passion.

Cette théorie de la quête de sens, du nihilisme de la société comme déclencheur de la prise de drogues, Christiane F semble, dans les dernières pages du livre, l'évoquer à demi-mot. Un passage m'a particulièrement alerté : Quand on a discuté en classe du national-socialisme, j'ai éprouvé des sentiments très ambivalents. D'un côté, j'étais profondément écœurée par toutes ces atrocités (...) Mais de l'autre, je me disais qu'autrefois il existait encore des choses auxquelles les gens croyaient. Un jour, j'ai même sorti en plein cours : "à un certain point de vue, j'aurais bien aimé vivre la période nazie. Au moins les jeunes savaient où ils étaient, ils avaient des idéaux. Mieux vaut je crois, pour un jeune, se tromper d'idéal que de ne pas en avoir du tout". Cela m'a d'autant plus frappé que le toxicomane, comme le fasciste, abandonne toute individualité, abandonne tout désir individuel à une sorte de collectif et sait qu'il court à sa perte. De manière vertigineuse, et sans doute inconsciente, Christiane F. nous amène à nous interroger sur nos propres aspirations à une forme de quête sens pur convertie en fouillis de désirs dégénérés, pulsions destructrices et suicidaires profondes. Et c'est ainsi, par ce roman éructant et limpide, que la littérature apparaît pour atteindre une forme d'universalité. Le destin des gosses prostitués et drogués de la Station Zoo se confond avec celui des jeunesses hitlériennes, des enfants-soldats de l'Etat Islamique ou des disciples de Savonarole. A défaut de jeter des tableaux dans le Bûcher des Vanités, ces enfants s'y jettent eux mêmes, car s'ils ne trouvent pas d'idéal, ils préfèrent être morts. Vertige assuré.