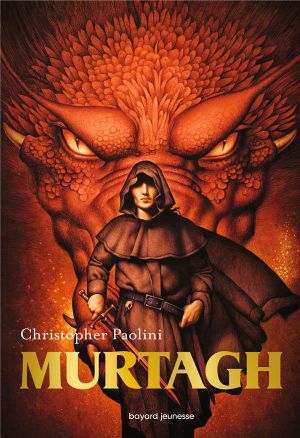

J’avais lu Eragon enfant et ai relu la saga plusieurs fois depuis l’adolescence : ce sont d’excellents livres dans leur genre, certes assez classiques dans leur construction mais réussis, convaincants et bien écrits (traduits ?). Paolini est un tolkienien : il est plus intéressé par le monde qu’il crée, l’Alagaësia, que ses histoires. Au moins autant, en tous cas. Murtagh s’inscrit en plein dans cette dualité : se déroulant après les événements de L’Héritage, ce livre est surtout l’occasion de développer le lore. Et d’appeler d’autres livres, ce qui ne mange pas de pain…

Donc, après avoir vaincu le tyran Galbatorix, son maître haï et tourmenteur, avec l’aide de son ami-demi-frère-rival Eragon et l’elfe Arya, Murtagh part en exil. Il ne peut pas rester à la Cour de la reine Nasuada, dont il est amoureux, pour ne pas risquer de fragiliser son nouveau pouvoir. Trop amer et fier, il ne veut pas non plus se joindre à Eragon pour ressusciter la caste des Dragonniers. Les elfes lui reprochent la mort de leur vieux dragonnier Oromis et son dragon Glaedr (peut-être les plus beaux personnages de la saga : estropiés, brisés, si puissants et si affaiblis, tragiques) et les nains le meurtre de leur roi Hrothgar. Ne reste à Murtagh et Thorn que l’errance en Alagaësia, où ils profitent de leur nouvelle liberté (conditionnelle). On le retrouve au début du roman à Ceunon, ville du nord non-visitée dans le cycle principal, dans ce qui était une des trois nouvelles des Contes et Légendes de l’Alagaësia, pour rencontrer un étrange marchand qui lui vend de l’occulte et du mystère. Murtagh a soif de connaissance et veut comprendre le monde (métaphore du lecteur de fantasy) : pour comprendre à quoi servent la pierre et l’amulette récupérées à Ceunon, outre remplacer les médicaments et protéger de la grippe, il se retrouve à accomplir des quêtes secondaires à Gil-Ead pour la chatte-garou Carabel (tuer un gros poisson, s’infiltrer dans la garde, sauver un petit chat...), puis à explorer la Crête à la recherche de la mystérieuse sorcière Bachel.

Paolini est malin : son dispositif narratif de quêtes secondaires lui permet de développer son monde en ajoutant des sous-intrigues impliquant de loin des personnages du cycle principal (l’Ombre Durza, les Ra’zacs), à revenir sur le point de vue de Murtagh et Thorn sur les événements du canon (Murtagh’s pov comme on dit sur ao3), avec quelques passages assez touchants sur la culpabilité de la mort d’Oromis et Glaedr, et surtout de creuser ces deux personnages épris de liberté et d’une forme de rédemption, ou d’absolution de leur passé. Le roman s’essouffle un peu dans sa seconde partie car les ficelles pour rattacher Bachel à Galbatorix sont un peu grosses. Il manque un peu de mesure dans la caractérisation (et la puissance) de la sorcière. Surtout, la solitude de Murtagh est un peu exagérée pour les besoins de l’histoire : il est certes haï par les trois peuples de l’Alagaësia, mais est quand même ami (ou plus) avec trois des dirigeant·es les plus puissant·es du bazar. À plusieurs reprises, il se dit que ce serait pas mal de prévenir ses petits copains surpuissants et les amener pour faire sa fête tous ensemble à la sorcière, et puis non, il y va tout seul parce que… trop fier ? têtu ? amoureux ? vaniteux ? On ne sait pas trop, et peut-être que Paolini non plus : on sent qu’il n’a pas encore décidé du développement de son personnage, qu’il se le garde au chaud pour les prochains bouquins au cas où. Il faut qu’il fasse attention à ne pas trop se répéter mécaniquement de livre en livre : les combats, la magie, le copain Urgal, le chat-garou, la liberté ou le destin, les-amis-c’est-important… Tout ça sent un peu le réchauffé, mais, pour l’instant, la nostalgie marche encore. Alors vivement le prochain voyage en Alagaësia.