Je trahis l'origine par principe, comme point de départ de tout, parce que l'origine doit toujours être trahie, parce qu'accepter l'origine est le premier renoncement qui entraîne tous les autres, que c'est la première complicité ou la première lâcheté, la première humiliation aussi, que la refuser est le premier sursaut, celui qui permet tous les autres, parce qu'il faut savoir trahir, trahir tout ce qu'on nous demande d'accepter de l'obscénité du monde, que je trahis comme j'ai trahi mille fois, comme je trahirai encore, je trahis pour savoir ce qu'il y a quand il n'y a rien, je trahis pour prouver que la base du monde est un mensonge, qu'il faut tout réinventer, mais qu'avant il faut tout détruire, que si on veut pouvoir se regarder dans la glace une fois avant de mourir, il faut tout passer par l'acide, l'essence et le feu, avoir fait ça.

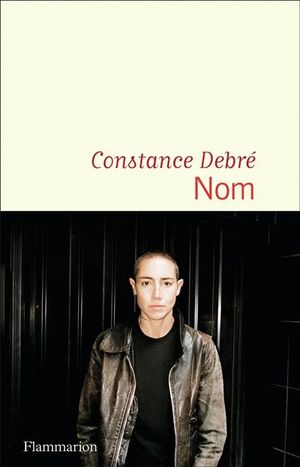

Au bout de trois livres, on commence à bien connaître ce que Constance Debré a à raconter, dont l’essentiel a à voir avec la rupture ferme et définitive avec sa famille et sa vie d’avant - quand elle était avocate, hétérosexuelle et qu’elle habitait de beaux appartements parisiens. Depuis, Constance Debré habite des chambres de bonne interchangeables, meublées en tout et pour tout d’un matelas et d’une cafetière, et vit une vie marquée seulement par la régularité de quelques rendez-vous : la piscine, comme une ascèse quotidienne, et les rencontres avec des amantes plus ou moins de passage.

En lisant Nom, nouvelle variation de ce même récit qui s’attarde cette fois plus longuement sur le rapport à la famille et notamment aux parents, j’ai repensé plusieurs fois à une phrase d’Edouard Louis, qui disait (dans combats et métamorphoses d’une femme je crois) qu’il écrit « contre la littérature ». Je repense de temps en temps à cette phrase car je crois, même si j’aime beaucoup le travail d’Edouard Louis, qu’il se leurre quand il la dit, précisément parce que comme la plupart des transfuges de classe qui racontent leur histoire, il cherche à exister dans la littérature, car cela fait partie de la revanche sociale du transfuge (qu'il raconte dans Changer : méthode), et que s'y opposer trop vertement ruinerait tous les efforts fournis pour accéder à ce statut tant désiré. Et puisque Édouard Louis échoue pour moi à le faire, je me demande souvent ce que voudrait dire écrire « contre la littérature ».

J'ai trouvé en lisant Nom : Constance Debré a beau citer Lautréamont, Rimbaud et surtout Proust, toute son œuvre s'écrit contre la littérature et ça n'a jamais été aussi affirmé qu'ici. La littérature comme marqueur de l'ensemble de l'héritage qu'elle rejette, comme symbole de ce qu'elle a quitté dans un parcours qui est presque un miroir de celui de ces transfuges de classe désormais nombreux à se raconter. Ce n'est qu'une des nombreuses cibles de la vaste entreprise de destruction dans laquelle est engagée Constance Debré, et qu'un des aspects de l'inconfort dans lequel elle place son lecteur (tout de même bien venu là pour la littérature, forcément) - à qui elle assume de « cracher à la gueule ». La littérature part à la benne comme tout le reste, cible d'un dégoût illimité : on peut sans doute s'en offusquer, mais il y a là quelque chose qui secoue salutaire ment notre système de valeurs.

C'est d'une certaine manière encore un privilège : contrairement à Louis, Constance Debré s'en fout de tout ça et le répète à l'envi - elle s'en fout des choses matérielles comme tous les gens qui n'ont quasiment jamais manqué de rien, elle se fout du nom comme ceux qui en ont un, elle se fout d'avoir un chez soi comme les gens qui savent qu'ils peuvent toujours aller crécher chez une ancienne pote de fac qui a un 150 mètres carrés dans le 18e, elle se fout de la littérature comme ceux qui ont tout lu à douze ans. On ne peut s'empêcher de garder cela à l'esprit quand on lit Constance Debré, cet étalage de privilèges comme en creux ; pour autant cela ne disqualifie pas sa pensée, cette éthique de la trahison toujours plus radicale, toujours plus utile à l'heure où la notion d'héritage se trouve à nouveau au cœur de la parole politique sans que quiconque la remette sérieusement en question, et toujours plus stimulante à lire, livre après livre.