le 7 janv. 2015

Amour sacré de la batterie

Ce film m'a mis très mal à l'aise, et pas d'une manière gratifiante comme c'est parfois le cas au cinéma. La morale que j'en retire, c'est : se conduire comme un connard (humilier, insulter, frapper,...

Mise à jour de l'application et du site. On vous en dit plus ici.

Je viens de lire Réflexions sur la question gay, de Didier Éribon. C’est très bien. C’est un classique qu’il faut lire, ou avoir lu, ou avoir, quand on s’intéresse à ladite question.

L’ouvrage consiste en fait en trois essais presque indépendants, et juxtaposés. Le premier, « Un monde d’injures », est une « anthropologie sociale » de l’homosexualité masculine, couplée à une phénoménologie de l’expérience gay. Je trouve toujours ce genre d’entreprises extrêmement émouvantes et stimulantes, car je ne peux pas les lire sans me demander à chaque page à quel point telle ou telle idée résonne ou non avec ma propre vie. J’aurais peut-être une réserve à formuler sur le caractère excessivement sombre du tableau dépeint par Éribon : en faisant de l’« injure », ou plus généralement de la stigmatisation, le point de départ de la constitution du sujet gay, il en vient nécessairement à dégager une vision qui m’a paru, parfois, confiner au misérabilisme. Mais je crois que c’est aussi une question d’époque : le livre a paru pour la première fois en 1999, avant d’être réédité presque tel quel en 2013, et il y a certainement eu entre les dates des évolutions (positives) que l’auteur n’a guère prises en compte.

La deuxième partie s’intitule « Spectres de Wilde », et étudie l’élaboration d’une culture homosexuelle en Angleterre et en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. L’analyse est très fine, très subtile, et met bien en évidence la façon dont les discours se produisent, se reprennent, se réfutent, se croisent, et notamment la façon dont les discours d’auto-légitimation de soi sont pris dans des interactions constantes – et parfois déplaisantes – avec des discours masculinistes ou homophobes. Comme le titre le suggère, cette section s’appuie en particulier sur des œuvres d’écrivains (Wilde, Gide, Proust) et propose quelques séduisantes réflexions sur les enjeux des choix génériques : essais, poèmes, fictions narratives…

La troisième partie, « Les hétérotopies de Michel Foucault », est celle qui, je dois dire, m’a le moins intéressé : Éribon entreprend une longue discussion avec les écrits foucaldiens sur l’homosexualité, et a priori je me fiche de Foucault. Mais il y a quand même des choses utiles à grappiller. En particulier, Éribon s’attache à réfuter l’idée exprimée dans La volonté de savoir selon laquelle l’homosexualité serait une invention de la fin du XIXe siècle ; sa démonstration, qui s’appuie d’ailleurs sur le dernier Foucault, se fonde à la fois sur des arguments historiques précis et sur une réflexion sur ce que cela signifie, au juste, une « identité » homosexuelle – c’est-à-dire sur la manière dont on peut, ou plutôt dont on ne peut pas vraiment, distinguer strictement l’« identité » et les pratiques qui la fondent. Il y a là de quoi répondre, davantage qu’aux foucaldiens dogmatiques (que l’on n’entend plus beaucoup), à toute cette mouvance qui prétend que l’identité homosexuelle est strictement localisée dans le temps et dans l’espace et qui voit de l’impérialisme insidieux dans le fait de croire qu’elle existe ailleurs qu’ici. Vous voyez ce que je veux dire.

Créée

le 14 mai 2018

Critique lue 414 fois

le 7 janv. 2015

Ce film m'a mis très mal à l'aise, et pas d'une manière gratifiante comme c'est parfois le cas au cinéma. La morale que j'en retire, c'est : se conduire comme un connard (humilier, insulter, frapper,...

le 15 sept. 2020

J'avais prévu de bien aimer, parce qu'en entendant l'autrice parler sur France Inter, je me suis dit que ce serait un peu l'anti-Edouard Louis : plus psychologique que sociologique, beaucoup moins...

le 26 nov. 2017

Marvin (d'après "En finir avec Eddy Bellegueule") : pas vraiment un mauvais film ; il y a des passages réellement émouvants ; et pas mal de très bons acteurs. Dans le rôle titre, Finnegan Oldfield...

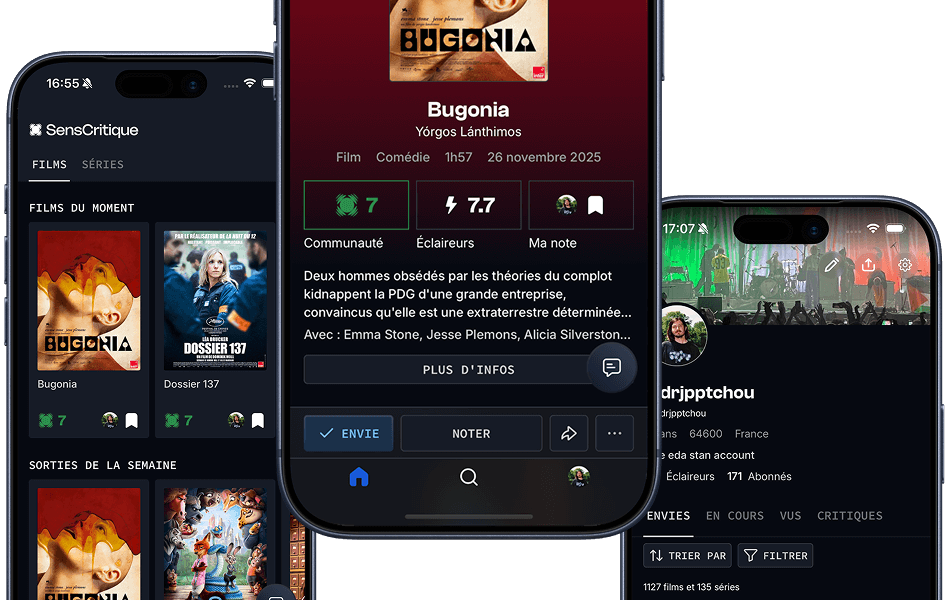

NOUVELLE APP MOBILE.

NOUVELLE EXPÉRIENCE.

Téléchargez l’app SensCritique, explorez, vibrez et partagez vos avis sur vos œuvres préférées.

À proposNotre application mobile Notre extensionAideNous contacterEmploiL'éditoCGUAmazonSOTA

© 2025 SensCritique