Bienvenu dans le Glasgow des années quatre-vingt, celles de la politique ultra-libérale de l’inénarrable Margareth Thatcher et sa coiffure hyper laquée.

Pas de visite touristique ni d’images d’Epinal mais une entrée en matière pied au plancher d’un point de vue démonstratif. « Ken Loach sors de ce corps » : Alcool, drogue, violence, chômage, quartiers à l’abandon…Déjà lu ça quelque part ? Déjà vu ça dans un film ? Une série ? Cent fois ! Dan Mc Court, Danny Boyle, Stephen Frears et on en passe... Une fois le constat fait et la paresse aidant, on pourrait vite fermer le livre et passer à autre chose mais voilà… C’est (très) bien écrit, c’est rythmé, les personnages existent, les atmosphères également. Alors pas question de tourner le dos à la petite histoire dans la grande. Mais à partir de là, toute velléité de légèreté ou de fantaisie doivent être laissées au vestiaire. Car l’histoire d’Agnès, quadra alcoolique, Liz Taylor de quartier et mère de trois enfants relève d’un Zola moderne. Le mille-feuille des clichés sociaux ne cesse de s’alourdir au fil des chapitres. Même le football devient ici une guerre de religion entre le Celtic des catholiques et le Rangers des protestants. Et pourtant on ne lâche rien, tant la qualité d’écriture et la psychologie des personnages très soignée l’emportent sur l’hyper-mélo.

A tel point que l’on ne peut dans un premier temps identifier un personnage principal mais plutôt plusieurs satellites autour du pivot de la famille Bain, une mère, pas très courage face à un pack de bière, qui peine à élever ses kids et à surveiller un mari fragile du bas qui alterne entre violence conjugale et abandon du foyer. Bouteille planquée sous le matelas, fils aîné à la dope, une fille cadette plutôt cérébrée mais rapidement exfiltrée de cette caricature de vie de famille, finances en berne et paternité intérimaire…selon l’expression préférée des croupiers du monde entier : Rien ne va plus.

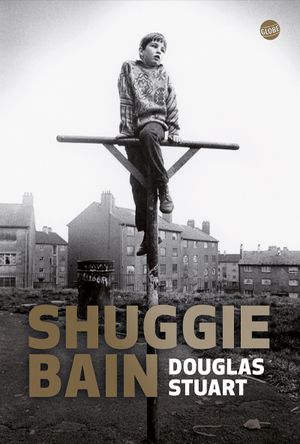

Mais le roman s’appelle « Shuggie Bain », précision qui trouve sa pertinence au fil des pages quand les autres membres de la famille quittent le foyer l'un après l'autre et que Shuggie, le benjamin de la fratrie, devient le seul gardien du temple. Et ce n’est pas la meilleure place qui soit, son parcours ressemblant plus à celui d’un martyr qu’à celui d’un gamin de son âge. Shuggie grandit à la fois dans un rejet violent de ses camarades à l’extérieur (il n’aime pas le football et a du vocabulaire, c’est donc une « sale tapette ») et l’angoisse permanente de voir sombrer sa mère à l’intérieur de l’appartement. Pas d’enfance pour cet urgentiste familial qui ne fait qu’entrevoir ce qu’aurait pu être une vie normale sans jamais y avoir accès. Un peu lourd pour un kid de Glasgow, parfaite victime expiatoire de la descente aux enfers d’une mère alcoolique.

Magnifiquement rythmé, le roman laisse parfois entrevoir la lumière mais referme les issues presque aussitôt pour ne retrouver que la poussière charbonneuse de la mine qui recouvre la terre et les habitants de ces ghettos, comme s’ils étaient condamnés à ce « no future » irrémédiable. Douglas Stuart réussit le tour de force de rendre attachante cette descente en misère sociale. Sans doute parce que ses personnages sont sans cesse en recherche de dignité, de principes et de qualité intellectuelle dans leur discours. Quelquefois même avec panache, même si à intervalles réguliers explosent au visage du lecteur des dialogues orduriers ou des situations humiliantes. Tout cela n’est pas sans nous rappeler les auteurs américains de la grande dépression qui aimaient leurs personnages au point de les magnifier. C’est seulement à la fin que l’on saura si l’auteur envisage un espoir pour eux. Pas très difficile de vérifier car il est impossible de lâcher ce satané bouquin que l’on ne voulait pas forcément ouvrir.

Avec ce premier roman ambitieux et un talent à la hauteur de ses ambitions, Douglas Stuart vient se faufiler parmi les grands. Coup de cœur in the UK.