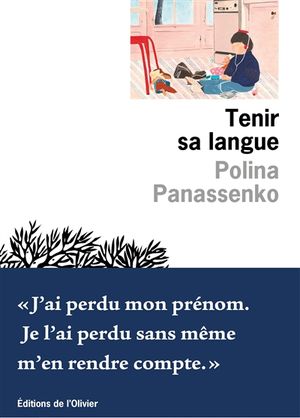

Tenir sa langue, premier roman de Polina Panassenko, raconte son exil de sa Russie natale à la banlieue Stéphanoise, à hauteur d’enfant. Le roman détaille notamment son acquisition de la langue lors de son intégration dans l’école de la République.

Brins d’histoire

Le point de départ du roman est le souhait de la narratrice de pouvoir utiliser son vrai prénom, Polinia, sur ses papiers administratifs et dans les démarches officielles qu’elle est amenée à poursuivre.

Car, l’administration, dans sa grande bonté (sic), lui a imposé la version française de son prénom en la baptisant Pauline.

Ce détail, à lui seul, révèle la violence du système. Et, parce qu’il faudra aller en appel, écrire un argumentaire pour faire infléchir une procureure, le lecteur mesure combien l’humanité a abandonné la justice.

On croyait qu’un vieux réac avait inventé une polémique pour faire le buzz en demandant à chacun de franciser son prénom. En fait, on découvre que cela existe et que la justice a déjà statué en argumentant qu’il faut faire des concessions pour devenir français. Quelle honte !

Parallèlement à cette quête, la narratrice de Polina Panassenko raconte son cheminement pour apprendre le français.

Elle décrit les sons, les odeurs mais surtout les images qui défilent dans sa tête lors de son arrivée à Saint-Étienne. Le magasin devient Kasino. Le repas que les voisins accueillant proposent devient Raklète et la maternelle qui l’accueille, un bloc noir où il faut dire tout le temps « Salut, Hibou ! » car « ça va » se traduit par l’animal en russe.

La suite ici

https://vagabondageautourdesoi.com/2022/11/22/polina-panassenko-tenir-sa-langue/