La réalisation d'un documentaire est ambigüe par essence : les documentaristes choisissent un sujet mais doivent l'observer avec le plus de précaution possible. Il n'y a pas de recette miracle, et on peut apprécier des doc' construits à partir d'une caméra omniprésente mais muette (Striptease) ou d'une mise en scène bien cloisonnée (Faites entrer l'accusé).

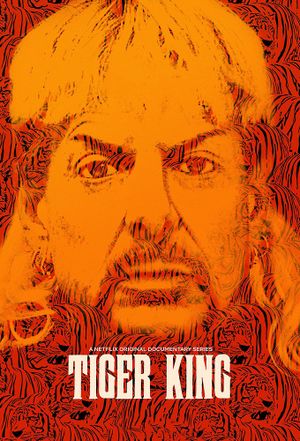

Au royaume des fauves part d'un bon sujet : des particuliers ont acquis des cohortes d'animaux sauvages, et ce qui était une passion anticonformiste est devenu un mode de vie, voire un business. Et comme on est aux Etats-Unis, les travers habituels reviennent comme un boomerang :

- l'argent qui supplante l'éthique

- l'hypocrisie de gérants qui, drapés de grands principes (réinsérer des marginaux, la "pensée" new age bien pratique pour se constituer un harem, recruter une armée de bénévoles pour faire tourner la boutique (pardon, le sanctuaire)), méprisent leurs employés

- l'ambivalence sur l'exploitation et la protection animale : on dénonce l'une, mais on s'en sert pour justifier l'autre

- le goût du spectacle, qui débouche souvent sur l'affrontement par réseaux sociaux interposés

- la mythologie de l'entrepreneur besogneux et habité par la grâce

Le duo à l'origine de cette série documentaire a trouvé un bon filon avec plusieurs propriétaires de zoos privés, dont deux rivaux (le bouseux d'Oklahoma et l'illuminée de Floride, pour caricaturer) qui occupent la majeure partie des sept épisodes.

Le problème est qu'ils n'ont pas réfléchi à la manière de garder la bonne distance durant des années tournage. Voilà ce qui arrive quand le sujet prend des allures de farce des frères Coen...

Le format série peut prêter à des digressions, mais autant dire que dans celle-là on saute du coq à l'âne en continu, passant de la compassion animale aux ragots mal dégrossis ou à la chronique électorale surréaliste (parfois dans le même épisode).

Il y a bien quelques témoignages intéressants, par exemple celui d'une ancienne employée qui a bien compris les ressorts sectaires de l'entreprise à laquelle elle a pris part, ou celui d'un producteur de téléréalité dépassé par sa création (#miseenabyme). Mais ces raretés demeurent noyées au milieu d'images volées ou de luttes d'ego non datées. Magie du montage...

Le pire moment de la série reste l'épisode 3, un cas d'école d'une mauvaise chronique judiciaire. En gros : on n'a pas de preuves, alors on va sous-entendre que tout de même ce mariage, et puis le mari riche, et la jeune veuve ça l'arrangeait... Mais en fait non hein n'allez pas croire ça, la veuve le dit elle-même, 20 ans plus tard il y a beaucoup de zones d'ombre. Ca ne dit rien mais ça remplit les vides, et voilà comment Crimes sur NRJ 12 devient du Albert Londres en comparaison.

Le malaise s'accentue à chaque épisode, et avec lui l'impression que les documentaristes ont voulu se racheter une conscience en appliquant un vieil adage du journalisme politique : on lèche, on lâche, on lynche. Le sujet principal (les animaux sauvages transformés en faire-valoir de particuliers) est la principale victime de ce gloubiboulga.

Une dernière anecdote, très révélatrice de l'éthique des réalisateurs : lors d'une interview dans l'épisode 6, l'un d'entre eux révèle qu'un ancien associé était un indic des fédéraux. Le non secret des sources est revendiqué au montage final, et on finit par se demander si les réalisateurs n'ont pas catalysé certaines rivalités.

Il ne reste plus qu'à espérer que ce mélange des genres ne devienne pas un canon de la série documentaire.