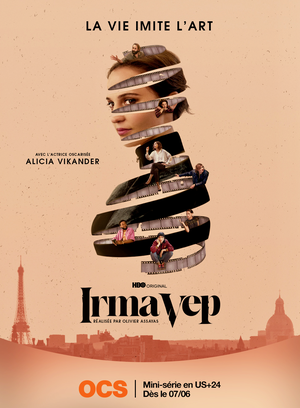

René Vidal (Vincent Macaigne), réalisateur-auteur, décide de réécrire son film Irma Vep (en réalité réalisé par Olivier Assayas en 1996), lui-même emprunté aux Vampires de Louis Feuillade (1916), pour en faire une série. En tête d'affiche, Mira Herberg (Alicia Vikander) dans le rôle d'Irma Vep, vedette de blockbusters de science-fiction à la découverte d'un cinéma plus intime.

L'un comme l'autre vont affronter leurs fantômes et leurs démons tout au long du tournage : pour l'un, son ex-femme qui avait le premier rôle dans le film de 1996 ; pour l'autre, ses ex, homme comme femme, qui refont leur vie sans elle. Le tournage se dote d'une dimension initiatique traversée de questions existentielles.

Reflets, doubles, jeux d'échos et de miroirs posent donc les bases de cette œuvre qui l'assume, non sans un certain ludisme (Macaigne qui carricature la manière de parler d'Assayas, Mira qui est l'anagramme d'Irma, nom qui fait lui-même partie de l'anagramme de "vampire" et autres subtilités de ce genre).

Sans voir visionné au préalable l'Irma Vep de 1996, ni même Les Vampires de Feuillade, la série enchante et ensorcelle. Par où commencer, tant cette œuvre méta est faite de nœuds, d'échos et d'imbrications audacieuses ?

C'est tout d'abord une série qui pose la question du cinéma aujourd'hui. La dictature sérielle n'est pas forcément un mal, mais peut au contraire donner une autre dimension à son sujet, à condition de savoir s'affranchir, au moins en partie, des exigences d'un cinéma industriel.

Oser. Oser prendre des risques, oser se fier à son instinct, quitte à en subir les conséquences comme l'exaltant personnage de Gottfried, fervent amant d'une liberté licencieuse, aujourd'hui mise à mal par un conformisme cinématographique qui peut faire perdre le soupçon de magie, parfois farfelu, d'un auteur.

Si la réflexion autour du cinéma est sans équivoque l'un des piliers d'Irma Vep, l’œuvre ne tombe pas pour autant dans l'écueil d'un intellectualisme barbant. Au contraire, l'humour et l'autodérision poussent à la remise en question, sans jamais de condamnation. Rien de manichéen ici, mais toujours la nuance sensible et alerte d'un état de fait complexe.

Or, c'est justement cette sensibilité amoureuse de la caméra qui fait toute la beauté de la série. Assayas aime le cinéma sous toutes ses coutures et contradictions. Assayas aime les histoires, de malfrats, d'amour, de fantômes. Assayas aime ses acteurs qui le lui rendent bien : jamais Alicia Vikander n'a autant brillé par son charme naturel, sa simplicité et sa générosité à l'écran, et jamais Vincent Macaigne n'a autant attendri.

Les dialogues, surtout entre Mira et René, sont d'une intelligence et d'une finesse rarement égalée, sans une once de prétention. Au contraire, la simplicité avec laquelle ils évoquent des sujets lourds, parfois indicibles comme le deuil ou l'invisible suscite l'adhésion pleine et entière à un univers hanté par les démons et les fantômes de ses personnages.

Car, davantage qu'une série métadiscursive, c'est une série de la réconciliation, la thérapie d'un Vidal-Assayas encore endeuillé par le divorce, l'initiation d'une Mira-Alicia à un cinéma peut-être plus existentiel que les blockbusters hollywoodiens et la communion du spectateur avec une part de cette beauté libre qui dépasse les limites du septième art.

A l'instar de René Vidal qui, une fois le tournage achevé, rejoint la « vraie vie » avec une sérénité recouvrée, l'on se sent tout autant apaisé et grandi. Loin d'un vampirisme sensationnel, Irma Vep nous offre la mélancolique vitalité d'une oeuvre-vie.

Puisse-t-elle longtemps nous hanter.