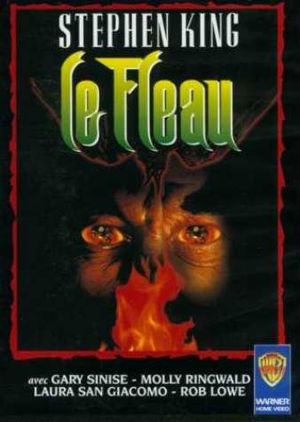

Le Fléau, mini-série de 1994 inspirée de l'œuvre de Stephen King, nous propose un cocktail improbable entre une épidémie apocalyptique et une bataille mystique entre le Bien et le Mal… avec le budget d’un épisode moyen de téléfilm. Tout commence avec un virus, le Captain Trips, qui décime 99% de la population mondiale, laissant les survivants un peu désemparés et habillés de ce qu'ils ont trouvé au fond de leurs placards. Une ambiance de fin du monde s'installe alors, où ceux qui restent doivent choisir un camp entre la douce Mère Abagail, sorte de grand-mère prophétique sur son rocking-chair, et Randall Flagg, un bad guy qui frôle la caricature du méchant de western.

Les survivants, chacun avec son histoire personnelle plus ou moins dramatique, passent de longues scènes introspectives où l’on devine qu’ils s’interrogent sur le sens de leur vie, la direction à prendre… et probablement la nécessité de leur coiffure (qui semble avoir survécu à l'apocalypse aussi). La première partie de la mini-série nous plonge dans un univers chaotique où les rues sont désertes, les voitures abandonnées, et les caddies de supermarché devenus des véhicules d'urgence – tout pour illustrer une ambiance post-apocalyptique à l’américaine. Mais attention, ici, l’apocalypse est aussi lentement mise en scène qu'un dimanche pluvieux : il faut de la patience, car chaque personnage semble prendre tout son temps pour comprendre que le monde tel qu’il le connaissait n’est plus.

La série dérape quand la lutte entre le Bien et le Mal prend des airs de sermon biblique. Mère Abagail, avec son charisme de mamie pleine de sagesse, représente la force tranquille du Bien – mais aussi la lenteur tranquille du Bien, car chaque intervention est un mélange de paraboles et de conseils de grand-mère. Randall Flagg, de son côté, a une présence inquiétante mais un peu caricaturale. On dirait qu’il a emprunté sa garde-robe au rayon western d'un magasin de costumes d’Halloween, avec son air de cow-boy démoniaque, ses sourires maléfiques, et son goût pour les grandes déclarations qui auraient probablement plus d'impact avec un fond musical dramatique.

Les effets spéciaux sont un charme en eux-mêmes – un charme très, très modeste, toutefois. Les scènes de tension sont souvent entrecoupées d’effets dignes d’un écran de veille, comme des éclairs de lumière censés illustrer la puissance surnaturelle de Flagg ou les "visions" des personnages. La confrontation finale entre le Bien et le Mal est plus digne d'une scène de théâtre d’école que d’un combat cosmique : les éclairs se mélangent à des effets de fumée, et l’ambiance mystique vire au kitsch involontaire. On se demande parfois si l’intention était vraiment de terrifier le spectateur ou juste de lui faire lever les yeux au ciel face à tant de théâtralité.

Malgré tout, il faut saluer les personnages secondaires, comme Trashcan Man, le pyromane un peu dérangé qui brûle tout sur son passage avec une obsession quasi poétique, ou encore Larry Underwood, le chanteur raté qui essaie de survivre et de trouver un sens à sa vie post-épidémie. Ce sont eux qui apportent une dose de folie bienvenue et permettent de sauver le tout de l’ennui complet. Mais même là, on reste frustrés, car les intrigues secondaires sont souvent sacrifiées au profit de longues scènes contemplatives où l'on semble plus intéressé par le décor apocalyptique que par l'action.

En conclusion, Le Fléau est une mini-série qui a les meilleures intentions du monde (et une excellente source d’inspiration), mais qui s'embourbe dans son propre sérieux et finit par ressembler à une messe télévisée sous fond d’armageddon. C’est une épopée où l’apocalypse semble manquer de moyens, où les enjeux mystiques sont soulignés par des effets un peu désuets, et où les personnages passent plus de temps à écouter des prophéties qu’à réellement affronter leur destin. Pour les amateurs de Stephen King, c'est une curiosité à voir avec indulgence ; pour les autres, un étrange mélange de drame biblique et de science-fiction mollement terrifiante.