Cette bande dessinée est un piège pour mon sens critique. Il paraît donc logique que j'en fasse état ici.

Elle a tout pour me plaire. D'abord, je balade la bouille boudeuse de Rimbe depuis si longtemps ici que j'ai fini par le trouver sympathique, ce voleur de feu à la petite semaine, alors qu'au départ, je me moquais de la mythologie aux semelles de vent en foutant Surestimé par-dessus. Comme on change. Ensuite, je suis entré en littérature en buvant à longs traits le poison des Chants, à cause d'un scénario du jeu de rôles Maléfices, auquel ils fournissaient plus ou moins une trame. Or, La chambre de Lautréamont est construit sur une réinterprétation des quelques indices que nous avons sur Ducasse à peu près de la même manière que l'était ce scénario. On ajoute Cros, les zutistes, des balades nocturnes à dire n'importe quoi, toutes choses que j'aime ou sont liées à ma jeunesse. Lire cette histoire ne me plonge donc pas dans le Paris hébété par la Commune passée, mais plutôt dans le passé si commun de mes hébétudes provinciales.

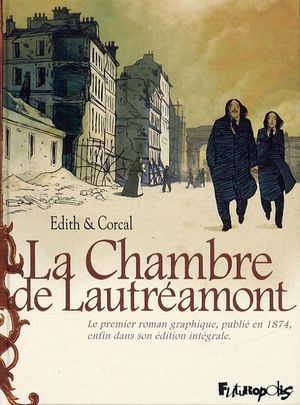

Ajoutez donc des complications narratologiques: la bd se présente d'abord comme un "roman graphique" de 1874, comme un faux dans la postface, sans qu'on y croie une seconde, puisque les auteurs sont bien connus et ont inséré dans leur récit leur version de Toulouse-Lautrec, inventé pour d'autres albums. Parodie des "réhabilitations" dont est friande notre époque, moquerie faite pour me brosser dans le sens du poil de l'abominable brillantine qu'est le terme "roman graphique", mais aussi classique stratégie post-moderne de déséquilibrage (modeste) de la lecture: y-a-t-il une autre histoire derrière le faux faux? Rhalala, qu'est-ce que ça m'aurait plu il y a dix-quinze ans!

Et il y a deux idées magnifiques: le piano de Lautréamont, lié à la tapisserie (incarnation du fantasme de la relation des deux Grands Malades, Grands Savants) et, tout à la fin, la chambre suspendue autour de laquelle on reconstruit un immeuble pour la cacher. Ce sont vraiment deux rêveries puissantes, qui plus est graphiquement stimulantes. Et puis, curieusement, j'aime bien la relation amoureuse entre Bretagne et Emily.

Or, j'ai lâché le mot "idées". Je pense que les notes de mes éclaireurs s'expliquent là: cette bd est pleine d'idées, toutes très littéraires, très référencées. Elle donne un rôle exorbitant à la drogue et fait semblant d'en faire la clé du génie poétique - salut Artaud, salut Michaux - mais vous vous rappelez que c'est faux sur faux! Du coup, je crois qu'on peut très bien trouver l'oeuvre pédante et gratuite, maladroite dans le fond. Le dessin me plaît, mais j'imagine bien Torpenn soupirer un grand coup en lisant cette phrase.

Voilà. Le piège s'est refermé. Malgré ses défauts, à cause de ses défauts, j'aime La chambre de Lautréamont; je touche du doigt la pertinence de l'expression "ne pas bouder son plaisir". Ce n'est pas comme se rouler joyeusement dans la fange d'un nanar, jouissant de déguster le caca à la petite cuiller. C'est admettre qu'on ne peut qu'aimer, à moins de renoncer à soi, tandis que le sens critique glapit sous l'oreiller qui l'étouffe.