Article paru dans Libé

Junko Mizuno est un bonbon. Une confiserie de farces et attrapes, acidulée et colorée, mais avec un bout de viande à la place du cœur. Son credo: le manga kawaï glauque. Des dessins ultra pop, une ligne claire, des couleurs vives… et des nymphettes zombies à poils. Ses premiers bouquins, au début des années 2000, s’appelaient Cinderalla, Hansel et Gretel ou la Petite Sirène.

A chaque fois, la bleuette façon Disney virait au conte gore. Ainsi, la souillon Cendrillon s’amourachait du prince du cimetière local et retournait ciel et terre pour se faire passer pour morte. En lieu et place d’un soulier de vair, c’est un œil qu’elle laissait échapper de son orbite. Chez Mizuno, la sœur de la Petite Sirène, grande amatrice de chair ferme et bien décidée à faire payer aux hommes toutes leurs saloperies, finissait par clamser dans un bocal dont on a oublié de changer l’eau. Grimm et châtiments en quelque sorte…

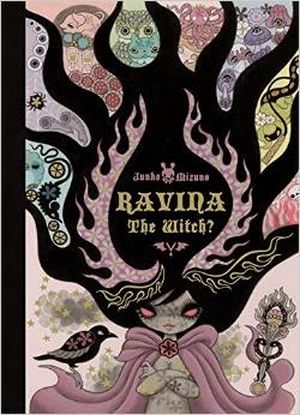

Comme son idole Hello Kitty, la Japonaise a depuis franchi le cap de la quarantaine rugissante, et sort, coup sur coup, deux nouveaux livres en France. Le premier, le tome 2 de Pilou l’apprenti gigolo, donne une suite au récit initiatique d’un organe reproducteur aux allures de mouton choupi (oui, au début, ça surprend), à qui il n’arrive que des horreurs. Le second, Ravina the Witch?, raconte la dérive macabre d’une ado sauvage qui hérite d’une baguette de la main d’une sorcière agonisante. Virée de la décharge qui lui tenait lieu de demeure, Ravina se retrouve enfermée dans un manoir avec comme seule tâche de fouetter les derrières de la haute société… Après deux ans de bons et loyaux service, celle qui est devenue une maîtresse SM prend la poudre d’escampette, s’engageant dans un voyage qui fera d’elle une mauvaise fée. Créée pour la France, les éditions Soleil lui laissant carte-blanche, Ravina fait figure d’aboutissement pour une auteure qui a mangé son pain noir.

En ce lundi d’octobre où nous l’avons rencontrée, mademoiselle Mizuno était ronchon. Un mal de gorge qui ne passe pas, et la sale impression d’avoir fait un bide, la veille, lors d’une dédicace parisienne alors qu’à Londres les gens faisaient la queue pour la voir. «Il n’y avait que 20 personnes, c’est très peu.» L’éditrice de chez Soleil tente de relativiser: «C’est pas mal, 20 personnes…» Mais à 41 piges, la mangaka aux lunettes sévères ne s’embarrasse plus de faux-semblant. Quand elle n’est pas d’accord, elle ne prend pas de pincettes. Le résultat de longues années de galères: à 10 ans, la petite Junko soumettait déjà ses premières planches à un magazine de prépublication. L’éditeur a refusé poliment, mais l’a encouragée à persévérer en lui disant qu’elle avait déjà un style affirmé. Mais le plan de la jeune fille tombait à l’eau:

«A l’époque, je détestais l’école et je me disais que si je pouvais

percer dans le manga, ça m’éviterai d’aller au lycée. […] Au final,

j’ai dû y aller et sécher les cours…»

Il lui faut attendre ses 18 ans pour être repérée. «Quand j’ai fini le lycée, je suis parti à Tokyo où j’avais un petit boulot dans un cinéma. Pendant mon temps libre, je bossais dans un fanzine. A la différence des autres dojinshis [les revues amateurs, ndlr] qui parodient les mangas les plus populaires, celui-là était composé uniquement de créations originales, avec à la fois de la BD, de l’illustration, des fausses pubs… C’était bricolé à la photocopieuse et je les distribuais à mes amis ou dans des boutiques. Un responsable d’un magazine culturel est tombé dessus et m’a proposé de faire deux pages de manga dans son bimensuel.»

Sa première BD parait en 1996, l’ovni post-apocalyptique camé et foutraque Pure Trance (éd. Imho) et un éditeur flashe sur son travail. C’est un cadeau empoisonné:

«Il trouvait que c’était très prometteur qu’une artiste de 25 ans dessine des jeunes filles dénudées et sexy. Il pensait que mes prochains bouquins allaient cartonner. Mais, selon lui, je n’écrivais pas de façon assez claire et il ne voulait pas me laisser faire mes propres histoires. Pour me cadrer, on m’a imposé ce thème des contes. Ce fut vraiment une expérience douloureuse. Mes responsables éditoriaux étaient tous des hommes plus âgés et j’avais vraiment l’impression d’être emprisonnée. Ils ne s’arrêtaient qu’à un côté très superficiel, sur la nudité ou les trucs les plus choquant… Aujourd’hui, je comprends mieux le prix de ma liberté.»

Cette compréhension se double d’un farouche refus d’être étiquetée, rangée dans une belle et commode petite boîte. Peu importe la façon dont on approche ses livres, Junko Mizuno ne se contente pas d’à peu près. Exemple: on cherche à voir le fleuri derrière le flétri en évoquant le fait que ses héros seraient en fait de grands naïfs, prêts à subir tous les sévices possibles et imaginables pour obtenir ce dont ils rêvent. Ainsi, Pilou, sorte de boule de poils cotonneuse, dont la découverte du monde des hommes vire au chemin de croix mais qui, malgré les déconvenues et les trahisons, tombe imperturbablement amoureux à chaque coin de rue. Alors, fleur bleue, la miss Mizuno?

«En fait, je pense que je suis quelqu’un de plutôt très cynique. Je n’aime pas m’arrêter à une seule vision des choses. Vous allez voir que, dans les prochains tomes, Pilou finit par péter les plombs et n’est plus ce gentil bonhomme qu’on a connu au début. De son côté, Ravina a été élevée dans une décharge. Elle essaie d’aller de l’avant, mais son quotidien n’est pas rose et c’est quelqu’un qui souffre pas mal.»

Mais dans le même temps, si on évoque le côté sombre de ses mangas, l’auteure se défend en affirmant qu’au contraire son œuvre est pleine d’humour et plutôt positive… Elle est tout aussi insaisissable lorsqu’on la lance sur le côté «junkie Mizuno» en abordant le rôle des psychotropes, véritable déclencheur pour ses héroïnes, notamment Ravina qui, une fois beurrée, se découvre des talents de sorcière. Elle élude: «Non, je ne me suis jamais droguée. Et je ne suis pas une grande buveuse…» Avant de corriger: «L’alcool, pour moi, c’est peut-être le seul moyen d’acceder à une certaine libération, de changer ma perception des choses…»

Ce qui est certain, c’est que son boulot à changé. Le côté destroy de sa période contes de fée est toujours là, mais il s’adapte désormais aux besoins de l’œuvre et semble moins plaqué. Publié à la japonaise, en noir et blanc et avec un séquençage en chapitres très classique, Pilou montre aussi que son trait a gagné en souplesse et en finesse. Le dessin clair, kawaï mais tortueux, colle mieux que jamais à ces romances contrariées et psychotiques. L’encrage à la truelle d’Hansel & Gretel semble loin.

Mais c’est sur Ravina the Witch? que l’évolution est la plus flagrante. Le format à l’européenne impose de ramasser le récit sur une cinquantaine de pages et lui permet de ne pas s’éparpiller. Au risque de brider un peu les moments de grand délire. Le dessin porte lui aussi plus que jamais ses influences européennes, notamment celle du dandy décadent et japonisant de la fin du XIXe siècle Aubrey Beardsley, à la plume grotesque et rococo. Pour l’occasion, Mizuno remballe ses crayons flashy et obscurcie sa palette.

«Pour Ravina, je suis très heureuse qu’on remarque que mon travail de colorisation soit plus affirmé qu’avant, dit-elle. Il m’a semblé que pour être raccord avec le thème du livre [l’Europe des Grimm], il fallait que je travaille une gamme de couleurs plus adultes, en tout cas moins pop et clinquante. Le choix d’enlever les bulles et de mettre le texte autour des dessins et de laisser plus de place au texte procède de la même expérimentation. J’ai voulu écrire un livre dans une forme différente de ce que j’avais fait jusqu’à présent, qui ne soit ni du manga ni un artbook, mais un hybride.»

Tant et si bien que l’objet finit par ne plus ressembler à une bande dessinée mais à un livre pour enfants dérangés. Le conte (même si elle se défend d’avoir réutilisé cette forme de narration) semble plus proche de l’Etrange Noël de Mr. Jack que de Hello Kitty. Une dernière référence qu’elle assume toujours aussi franchement: «L’esthétique de [l’entreprise] Sanrio est tellement ancrée en moi que je ne peux même pas dire si j’aime ou si j’aime pas. Cela fait partie de ce qui m’a construit.»

Profondément nippone, Junko Mizuno a néanmoins ressenti le besoin de s’éloigner de sa terre natale tandis qu’elle se bâtissait, en parallèle à ses livres, une belle réputation en tant qu’illustratrice qui l’a amenée à être exposée régulièrement dans des galeries aux Etats-Unis.

«J’en suis arrivée à un point où je passais mes journées à écrire des mails en anglais. Pour des éditeurs ou des expos auxquelles je ne pouvais pas aller. Je me suis dit que si je ne tentais pas le coup et que je n’allais pas vivre à l’étranger, j’allais le regretter.»

Comme la plupart de ses héros, la libération passe donc par l’exil. Mademoiselle Mizuno plaque Tokyo en 2008, pour San Francisco. Les marges, forcément.

«J’avais 35 ans et, au Japon, quand on est une femme de cet âge et qu’on est célibataire et sans enfant, on est un peu vu comme une marginale.»

Mais elle n’est pas partie les mains vides et n’hésite jamais, dès qu’elle a «des doutes sur une posture ou sur la manière de dessiner quelque chose», à rouvrir un livre d’Osamu Tezuka. Le Dieu du manga ne peut pas être un mauvais compagnon de route.