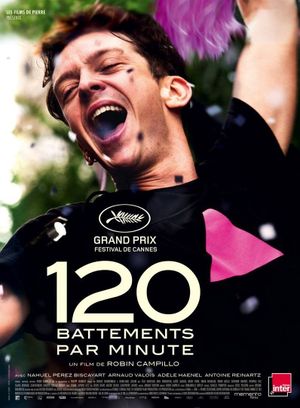

L'ouverture fracassante du film, tout autant que l'entrée inattendue de militants d'Act Up sur la scène d'un colloque où s'exprime le directeur de l'AFLS (Agence Française de Lutte contre le SIDA) est un coup de poing.

Un coup de poing trompeur.

Le film s'articule autour de trois pôles.

Le premier, ce sont les actions d'Act Up Paris et les réunions hebdomadaires qui les précèdent ou les suivent, réfléchissent aux modes d'intervention autant qu'à leurs conséquences. Robin Campillo se replonge et nous embarque avec lui dans ses souvenirs, dans ces débats mouvementés, ces confrontations d'idées, ces éclairs de génie en termes communicationnels, sous la forme d'un grand ballet de prise de paroles, de rires, de rage, de conflit, de silences et de cris. Ces scènes, que Campillo s'autorise à filmer longuement, sont le cœur vivant du film.

Le cœur battant.

Dans son décryptage de la lutte, de la façon de la mettre en mots et en actes, dans leurs mécanismes réfléchi et décriés, respectés ou réprimés, Campillo excelle, montrant autant les impasses que les débouchés de la mobilisation, la nécessaire ou non violence, symbolique toujours, pour se faire entendre et voir, la provocation comme moteur, la construction d'un discours, de slogans, l'angle de vue à adopter, large ou focalisé, inclusif ou précis, percutant ou lisse. En cela 120 battements par minute prend parfois des allures de film de guerre (justifiées ; c'est une guerre contre la mort, comme pour être entendu), un film toujours vibrant sur la lutte, un témoignage précieux d'une actualité brûlante, parlant, sans jamais cacher le conflit et les contradictions de la parole, des mots et images, qui soignent, caressent, bousculent, agressent, choquent, font rire ou font pleurer.

Ces moments donnent au film ses grands moments d'émotion et de bravoure, ses moments qui emportent et bouleversent, notamment la reconstitution d'un die-in où la mort s'empare de tout au son d'un discours poignant, et souligné par la voix de Jimmy Somerville, dont le Smalltown Boy remixé par Rebotini, signe l'acmé du film.

Le deuxième, c'est la vie des corps, ceux qui dansent, ceux qui luttent, ceux qui baisent, ceux qui crient. En club, en manifestation, en gay pride, dans un lit.

Le tout rythmé par la bande originale d'Arnaud Rebotini (heureusement récompensée par un César - quel honneur pour un album résolument électro !). Une bande originale comme un personnage, un thème unique qui se déploie sous toutes ses formes, ses formes dansantes, ses formes minimalistes, ses formes émouvantes. Un hommage vibrant à la house music, qui fut un lieu d'expression et de démocratisation d'une culture jusqu'alors inconnue, le lieu sonore de retrouvailles de tant de gens qui ne sentent chez eux nulle part, une source de bonheur comme de lâcher prise, un souffle nécessaire dans un monde asphyxiant.

Le troisième enfin c'est la maladie.

Les corps, certes, sont en vie, mais pour combien de temps ? Les cœurs battent, à 120 battements par minute, le rythme de la house, mais pour combien de temps encore ?

Montrant l'intrusion quotidienne de la maladie, par ses expressions physiques (marques sur la peau, corps émaciés, saignements, nausées, évanouissements, ...), comme par sa tentative de la conjurer (réveils que l'on règle pour prendre ses cachets, piqûres, capotes, cathéters, ...), la maladie est partout. Elle est évoquée, elle visuelle.

Et à travers elle, c'est la mort qu'on désigne.

120 battements par minute, derrière son affiche, son énergie folle, ces corps qui dansent, se touchent, se battent, est un film profondément plombé par la mort. Une mort qui s'insinue dans tout, qui rappelle sa présence permanente, son arrivée prochaine. 120 Battements par minute est un film d'emblée condamné. La musique de Rebotini le souligne particulièrement ; la mort est là. Elle est incarnée, par des hommes et des femmes que l'on nomme, que l'on montre. La mort n'est pas cachée. Elle est crue.

Toute scène de bonheur est rattrapée sans cesse par le sida ; le sexe joyeux devient grave et dangereux, tandis que les rires et la fête sont tant de moyens de l'oublier, du moins un temps. Si ce sont précisément ces moments qui donnent au film ses respirations bénéfiques, ses moments touchants, ses moments d'amitié, ses pauses, ils ne sont que courts et toujours rattrapés par l'évidence. Certaines scènes sont déchirantes par leur impression d'une peine perdue, tristement risible, d'un combat vain qui désempare, comme notamment une scène de sexe, intime, belle, cruelle, douce, à l'hôpital, en plein traitement, où entre deux râles de douleurs et de plaisir sonnent les rires, coulent les larmes et le sperme. "Je suis désolé que ce soit tombé sur toi."

Et face à cette mort, il n'y a que solitude.

120 Battements par minute est donc un coup de poing trompeur. Derrière la lutte, la fête, l'emphase, les conflits d'idées, le sexe, il n'est question que de solitude.

Solitude face à la maladie, face à la mort, face à sa condition.

Alors que le film est pleinement documenté (Robin Campillo était là, il a entendu ces paroles, participé à ces actions, pris la parole, baisé, dansé lui aussi ; Nathan, le protagoniste, est probablement son alter-ego, et de nombreux personnages ont leur réalité historique), le réalisateur décide volontairement de faire l'impasse sur ce qui entoure les personnages. On ne saura rien (ou presque) de leur travail "à la ville", rien de leur âge, de leur histoire, rien de leurs familles, de leur vie en dehors d'Act Up. Portraits de personnages attachants et habilement écrits dans leur mystère, le film est une galerie de portraits d'hommes et de femmes seuls et seules. Montrer la maladie devient donc un challenge, et une nécessité pour tenter, au mieux, de faire comprendre ce qu'on ne peut vivre à moins d'être soi-même malade.

Ces personnages ne sont rien d'autres que cela, malades, mais néanmoins missionnaires pour la vie. Des réalités historiques certes, mais des incarnations globales des malades.

" Moi dans la vie j'suis séropo, c'est tout."

Combat global, solitude face à la mort.

Le film s'empare parfois trop de la cause qu'il étudie pour s'en faire le porte-parole. On trouvera donc parfois pénible une pédagogie assez lourde, une démonstration trop explicite, qui fait de chaque scène une forme de rappel (habilement) déguisé de la nécessité de se protéger (un message utile, certes, mais qui en 2017 sonne plus creux que s'il avait été énoncé il y a trente cinq ans). Il accumule parfois, dans un lyrisme de trop, des symboles lourds, eux-aussi, qui matérialisent maladroitement la maladie (d'une rivière de sang à un virus en images de synthèse confondu avec les particules de poussière sous les stroboscopes d'un night club). Enfin il englobe une cause en la lissant parfois de ses aspérités les plus problématiques, la rendant parfois trop politiquement correcte, pas assez agressive, et l'on sent à certains moments l'envie de n'être pas provocateur, de s'adresser à tous (contrairement, paradoxalement, à la communication symboliquement agressive d'Act Up qui, faisant fi des symboles, les arrosait de sang ou les recouvrait d'une capote géante, au risque de choquer plus d'un).

Mais 120 Battements par minutes est un film nécessaire.

En montrant ce qu'un documentaire ne pourrait pas (les débats lors des réunions notamment), il se transforme en témoignage d'un passé, archive mouvante, ainsi qu'en une juste et neuve relecture mettant en avant, dans un geste radical et politique, ce qui n'était pas vu, pas entendu à l'époque. Profitant de son époque, d'années plus ouvertes et bien plus au fait de la réalité tragique de cette maladie, il s'autorise le recul, émotionnel, politique, nécessaire à un traitement à froid d'une histoire si bouleversante. On sent que Campillo a mis ses tripes dans un tel film, qui crie sans cesse l'expérience vécue ; oui on s'engueulait, oui on n'était pas forcément toujours d'accord sur tout, oui on dansait, on couchait ensemble, on s'aimait, on a vu nos potes partir, on s'est pris des claques, on a lutté.

Le film trouve le ton juste pour se faire plus contemporain qu'historique, et plus sociétal que personnel.

Venant d'un besoin du témoignage, il est aussi l'occasion puissante d'une monstration de ce qui était caché ; nommer les morts, montrer ceux et celles qui ne l'étaient pas, raconter l'Histoire hors du traitement médiatique de l'époque, montrer les corps qui souffrent, nommer ceux que l'on n'entend pas ; les pds, les putes, les toxicos, les prisonniers, les étrangers. Revenant sans cesse sur ces termes, les ressassant, 120 Battements par minute crie ce qui était passé sous silence, et ce qu'il est toujours pour certains délicat d'entendre. Il montre, dans un geste radical une mise à l'avant de l'obscène, de ce que l'on ne voulait pas voir. Campillo décale la caméra, montre le hors-champs, dévoile les coulisses.

Devenu presque instantanément un objet pop et générationnel, 120 Battement par Minute, par son succès critique tant que public (presque 1 million d'entrées en salle en France), la reprise comme un hymne de son Smalltown Boys remixé (dire qu'il a fallu un tel film pour redécouvrir le génie disco de Bronski Beat), prouve l'actualité brûlante de son sujet. Même 30 ans après, la guerre contre le sida n'est pas gagnée, tuant en 2019 690 000 personnes dans le monde,et Act Up, comme bien d'autres associations, lutte toujours. Dans sa mise en belles images, en mots et en musique de ce qu'on appelle des minorités, il touche juste, rappelant l'importance de la lutte, de la mobilisation, du combat, de la persévérance.

Et rappelant sans cesse la concomitance de la vie et de la mort, les deux n'étant que la possibilité d'existence de l'autre.

Dans un final qui s'étire dans la douleur du deuil, Campillo montre aussi la vie, et conclue presque son œuvre sur un plan à double lecture, l'un des plus puissants et marquants vus ces dernières années au cinéma ; d'un côté la vie qui reprend, dans la lumière du matin, où l'on s'échange des gâteaux et du café, où l'on parle, où l'on galère à replier un canapé clic-clac (la mère, d'une dignité folle),où l'on fume pour souffler, et de l'autre la mort, seul, dans une chambre.

Et puis, par désespoir, par rage, on continue de baiser, de lutter, tout ça filmé comme dans un night club, au rythme de la house.

Avant le noir et le silence d'un générique écrasant.

Comme si on l'avait instant oublié, 120 Battements par minute est film plombé.

Plombé par la mort.