120 battements par minute prend place au début des années 90, probablement en 1993, bien que ce ne soit jamais vraiment précisé.

Quelques années plus tôt, en 1989, voit le jour Act-Up Paris, une association militante –voire même activiste- de lutte contre le Sida.

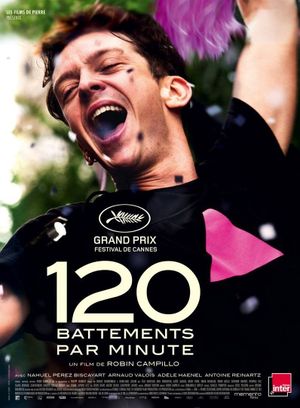

C’est à travers cette association que Robin Campillo (le réalisateur), va replonger le spectateur dans une époque charnière de la société française contemporaine.

Au début de la décennie 1990, le VIH, bien que déjà très étudié par la communauté scientifique, demeure peu connu et mal compris par le grand public. Ainsi, la maladie est encore largement considérée comme celle « des PD et des drogués ». Les pouvoirs publics français continuent de tâtonner et traînent à prendre la question à bras le corps, peut-être à cause d’une trop faible prise de conscience du problème ou peut-être aussi car cela touche à des sujets encore assez tabous.

Ainsi, Act-Up va jouer un rôle essentiel en ce qu’il va porter à connaissance du public, et notamment des jeunes, des éléments de compréhension et de prévention. Ces actions, parfois (souvent) controversées, vont contraindre les pouvoirs publics à engager de vraies campagnes de communication sur le sujet et à instaurer une certaine pression sur les laboratoires pharmaceutiques. L’enjeu, après 10 ans de pandémie, est que l’existence du virus soit enfin comprise par tous pour mieux l’endiguer.

Mais au-delà, Act-Up, dont les membres sont, au moins à l’époque, essentiellement issus de la « communauté » homosexuelle, vient également militer pour les droits et les libertés des « minorités » de tous ordre (incluant par exemple les prisonniers ou les réfugiés contaminés) et dénonce la bien-pensance qui viserait à décider à quel style de vie tout à chacun devrait se conformer.

En cela, la remise en contexte du film est remarquable pour ce qui touche à l’aspect sociétal.

Mais on (re)prend également très vite conscience de ce que pouvait impliquer d’être malade à une époque où la recherche n’a pas encore permis de trouver un traitement qui soit réellement efficace.

Ainsi, au-delà du caractère militant des personnages du film, ce dernier n’élude pas le drame humain qui se joue en trame de fond. Une course contre la mort qui, pourtant, incite à fêter la vie, intensément, sans retenue. Tout cela, on le ressent particulièrement à travers le personnage de Sean, remarquablement interprété par Nahuel Pérez Biscayart.

Plus généralement d’ailleurs, on ne pourra que saluer la prestation des acteurs, presque tous inconnus, très crédibles et touchants dans leur interprétation.

Long de 2h20, 120 battements par minute s’avère pourtant captivant du début à la fin. Il retrace avec brio le combat d’Act-Up à une époque où tout restait à faire. Il dépeint des hommes et des femmes dont, tant le courage que l’insolence, ont permis de « bouger les lignes » et de mettre la société au sens large, devant ses responsabilités.

En regardant dans le rétroviseur, on ne peut ainsi s’empêcher de se dire qu’en 25 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué (compréhension et acceptation de la maladie, prévention, traitements, regard de la société, droits des homosexuels, etc.), bien qu’il reste encore à faire.

120 battements par minute nous fait prendre conscience que si dès le milieu des années 90, la communication, la compréhension et la prévention autour du VIH avaient tant progressé en France, c’était -entre autres- grâce au fantastique travail des associations et des militants.

En sortant du film, on a juste envie de leur dire « merci ». Et on veut également dire « merci » à Robin Campillo pour avoir mis cela en lumière d’aussi belle manière.