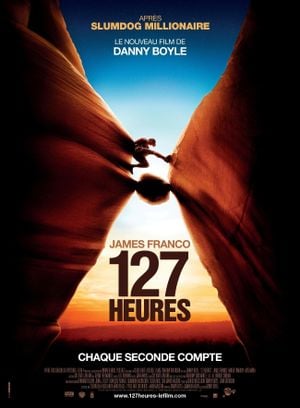

Danny Boyle, depuis Shallow Grave, apprécie les situations extrêmes et les personnages haïssables mais dotés d’un caractère solide. Between a Rock and a Hard Place, récit autobiographique d’Aaron Ralston, alpiniste et randonneur américain, lui apporte alors la matière de son nouveau long-métrage 127 Hours. Le témoignage du rescapé contient tout ce que l’auteur écossais aime mettre en lumière, notamment cette volonté intrinsèque de survie, profonde, et les mécanismes de pensée qui s’entrechoquent en un laps de temps donné dans une situation de stress a priori inextirpable. Le film, court et intense, retrace avec une justesse rare

l’enfer de l’épreuve solitaire, aux portes de la folie,

du jeune survivant.

Une première partie d’insouciance, de confiance en soi démesurée et de rires, un plan de couteau suisse hors de portée, prémonitoire, dynamisme et grand air sur fond de musique électronique entraînante, positive, dans de superbes paysages arides mais pas nécessairement inhospitaliers, les détracteurs du cinéaste écossais trouveront là tous ce qu’ils n’apprécient pas du travail de l’auteur. Jusque dans l’inutile séquence de plongée heureuse d’adrénaline dans l’eau pure et bleu clair d’une grotte à ciel ouvert. Pourtant, comme à son habitude, le réalisateur sait admirablement planter le décor serein et les bases d’un récit qui bientôt tournera à l’horreur.

L’horreur justement c’est un rocher instable qui entraîne Aaron dans sa chute au fond d’un canyon étroit et lui détruit la main tout en lui coinçant le bras. Le jeune amateur de sensations fortes qui explore la région depuis son enfance, surmonte alors la douleur mieux que n’importe qui, tête froide, mais se rend compte dans l’instant, de son

inextricable situation

soudaine. Pour autant, à aucun moment il ne cèdera à la panique.

Aaron, arrête de déconner.

Tout le corps du film tient là, en un seul décor naturel sur un unique comédien – performance extraordinaire de James Franco, un de ses meilleurs rôles. Il s’agit, pour le réalisateur, de filmer

les différents états d’esprit d’un homme à bout de course,

de la résignation simple à la rage de s’en sortir, en passant par toutes les étapes du doute et des regrets, d’une vie passée qui semble s’échapper, des non-dits et des actes manqués qui nourrissent certains remords. Au fond du canyon, luttant contre le froid, Aaron cherche le sommeil sans pouvoir s’étendre, occupe son esprit autant que possible pour ne pas rester focalisé sur cette probable agonie qui l’attend là. Se filme, témoin de sa propre perte de repère, de cette folie douce, irrémédiable et mélancolique qui s’empare de lui. Se voit mourir là et ressasse bientôt ses actes manqués, l’amour de ses parents qu’il n’a su rendre, de cette ex qu’il n’a su retenir. Essaye malgré tout de rester fort, concentré, mais ne peut que dresser son autoportrait, sombre et sans concession. Inadapté à cette société de consommation ravageuse, il veut continuer de vivre pourtant.

Danny Boyle ouvre le réduit étroit de ce canyon inconfortable pour explorer l’univers intérieur qui bouillonne sous le crâne malade et usé d’Aaron et l’abysse insondable de ses noirceurs intimes. Joue de l’invisible limite entre l’imagination et la réalité dans des séquences entre soulagement et cauchemar. Se focalise sur la soif, élément primordial, et filme l’importance de l’eau : boisson, pluie, cascades, lac, rivière emportée, urine, noyade et vie. Sous toutes ses formes, amies et ennemies. Joue du contraste sec, violent, entre ces visions, ces attentes, et l’aride situation du jeune sportif inconséquent.

Au terme de cinq jours d’agonie, l’homme se cassera le bras, plusieurs fois, en forçant dessus avant de se le découper à l’aide d’une lame ridicule, dans une scène de douleur nerveuse insupportable et sanglante, jusqu’à se libérer enfin.

Là encore la caméra ne cache rien, tourne autour entre gore et retenue lointaine, le spectateur n’est pas épargné, souffre avec Aaron.

Fait le chemin intellectuel avec lui. Tout au long du film.

Sans jamais totalement s’identifier à ce jeune américain arrogant, le spectateur ne peut que compatir à ses douleurs à travers

une mise en scène intense, à l’équilibre idéal entre grands espaces de respiration et gros plans d’introspection,

de folie naissante et de terreurs sanglantes. Danny Boyle réussit le pari de partager la leçon traumatisante d’Aaron Ralston dans un film comme à son habitude dynamique et centré sur le récit, sans fioriture scénaristique mais dans

une profusion graphique riche et narrativement puissante, évocatrice

et parlante. L’écossais poursuit son œuvre du chaos des non-dits dans le cœur des hommes et des inédits cheminements de pensée qui poussent à l’acte, continue d’explorer des caractères marginaux dans des situations extrêmes, exceptionnelles, pour dire l’universalité tangible des instincts de survie.

127 Hours, intense et nerveusement douloureux, est un coup de poing dans l’agonie de la résignation, l’ultime démonstration des horreurs que l’homme saura s’infliger s’il estime pouvoir y trouver quelque part la force de surmonter telle situation. Le témoignage est vif, le film au plus près de l’insolent personnage et le message clair :

l’homme est un roc.