« Encore un film sur la guerre.

Que va-t-il pouvoir nous raconter qu’il ne l’a pas déjà été ? »

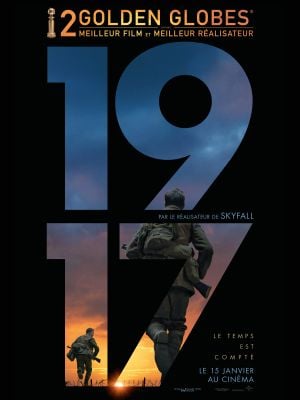

Voilà une idée qui peut facilement surgir dans les esprits lorsqu’on découvre l’existence de ce nouveau film de Sam Mendes : « 1917 ».

De 14-18 en passant par 39-45, Viêt-Nam et Corée, Algérie et Irak, tout a finalement presque dit, expliqué et montré.

Mais justement. C’est peut-être ça toute la force d’un art.

Au fond l’intérêt n’est pas de savoir ce qu’on raconte, mais plutôt de savoir comment on entend le raconter.

Et pour moi qui avait fini par oublier cette maxime pourtant évidente, Sam Mendes est venu m’adresser une piqûre de rappel.

Que dis-je une piqûre…

Je devrais plutôt parler d’une véritable bombe à fragmentation.

Car si « 1917 » est bien évidemment un film de guerre, il est surtout et avant tout un film. J’entends par là qu’il est un vrai film de pur cinéma.

Kine, c’est le mouvement. Et le cinématographe c’est bien l’art de chercher à écrire le mouvement. Or « 1917 » ce n’est que ça. C’est un film qui n’est qu’un somptueux mouvement, et cela dès la première seconde.

Bien évidemment, cette philosophie du mouvement, elle est indéniablement impulsée par ce qui fait déjà beaucoup parler au sujet de ce film : ses très longs plans-séquences. Et c’est vrai que ce dispositif – surtout quand il est réalisé avec autant de virtuosité comme c’est le cas ici – dispose d’un véritable pouvoir pour capter l’attention. Il participe d’ailleurs grandement à cette impression qu’il a suffi d’une seule impulsion initiale – un ordre donné à deux soldats assoupis – pour que soudainement toute une mécanique se mette en branle sans que jamais elle ne puisse s’arrêter.

Et c’est vrai, dans « 1917 », jamais cette mécanique ne s’arrête.

Dès que le film est lancé, il ne s’arrête plus.

C’est un élan continu qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Et quand je parlais d’ailleurs de virtuosité, pour moi elle se trouve dans ce talent là : dans cette capacité à maintenir le mouvement sans fatiguer. A rester dans l’action sans lasser.

Or, toute la problématique qui tourne autour de l’action au cinéma, c’est que celle-ci ne peut prendre d’ampleur que si elle résout des tensions et transforme les enjeux. Une bonne action qui capte l’attention n’est donc pas qu’un simple bougisme mais bien une respiration complexe où il faut savoir enchainer ces différentes phases sans jamais rompre le rythme.

Et si je précise tout cela c’est parce que, justement, tout le talent de Sam Mendes dans ce « 1917 » a consisté de tout imbriquer ensemble : tension et résolution ; action et récit.

Un petit peu à la manière d’un « The Revenant » voire d’un « Mad Max : Fury Road », l’action n’empêche pas le récit ni l’inverse. Bien au contraire.

Parce que l’air de rien, malgré son aspect très tourné vers le « survival », « 1917 » est un film qui raconte beaucoup.

Il raconte notamment beaucoup de choses sur la guerre et sur les gens qui la font.

Avancer aux côtés de Blake et Skofield, c’est d’abord quitter les champs de l’Arrière pour découvrir, strate par strate, l’organisation d’une tranchée anglaise. C’est aussi voir du matériel. Voir des conditions de vie. Voir les pratiques du quotidien.

Les suivre c’est également voir les morts qu’on enterre. Les blessés qu’on soigne. Les ordres qu’on reçoit…

D’ailleurs, le cadre a beau être en permanence en mouvement, ce dernier n’oublie jamais le pouvoir iconique d’une image bien construite. Cette réalisation est une sorte de ballet qui coulisse sans cesse d’un plan riche de sens à un autre, comme s’il entendait davantage faire vivre des peintures plutôt que simplement traverser un espace à toute vitesse.

En cela, cette seule narration par l’image est un vrai trésor tant chaque instant exacerbe les sens. Pas un moment n’est à jeter ou semble traité par-dessus la jambe.

Chacun à sa singularité et sa force. Et s'il est vrai que certains pèchent parfois à trop vouloir en faire...

(je pense notamment à ces rapides du plat pays qu'on s'est risqué à inventer juste pour justifier un éloignement rapide de Stofield d'un point A à un point B)

...ces facilités peuvent être largement excusées au regard de toutes ces autres prises d'audace qui, moi, m’ont littéralement scotché à mon fauteuil

(Je pense notamment à toute cette séquence nocturne à Ecoust, des ruines éclairées aux flairs à cette place du village rongée par les flammes où l’on croise parfois par malheur quelques spectres allemands semeurs de morts, tout cela m’en a vraiment foutu plein les yeux.)

Mais « 1917 » parle également.

Et bien évidemment, quand il parle, il raconte aussi.

Mais là encore, la parole se fait toujours en mouvement.

Et quand certains se risquent à s’interposer, ils sont très vite écartés.

Ces mots qu’on entend sont certes des ordres, des consignes, des directives, des objectifs. Mais ils peuvent être aussi des remarques qui viennent graviter tout autour de cela.

Quand par exemple l’officier des York donne ses indications pour traverser le no man’s land, il évoque des odeurs, des anecdotes, des dangers. Tous ces éléments ne sont que des briques supplémentaires rajoutées à l’édifice narratif. Encore un peu plus de neige qu’amasse cette boule qui dévale cette grande pente.

Et l’air de rien, en deux heures de temps, « 1917 » va avoir le temps de nous en montrer et de nous en raconter des choses. Lignes anglaises. Lignes allemandes. No man’s land. Fermes abandonnées. Communications détruites. Villages occupés. Civils désœuvrés. Combats au sol. Combats aériens. Combats d’artillerie.

Et tout ça, donc, dans un seul et unique mouvement…

Un mouvement qui tient parce toutes les phases sont savamment imbriquées les unes dans les autres. Pendant qu’on résout une tension, on amorce en même temps celle de la phase suivante.

Un mouvement qui tient aussi parce qu’il ne se répète jamais et ne revient à aucun moment sur ses pas. (sauf peut-être à la fin, mais de cela on n’en reparlera un peu plus loin.)

Et en plus de la variation des lieux c’est aussi en termes de variation de séquences que ce « 1917 » parvient à travailler son enrichissement permanent. Traversées discrètes. Fouilles. Fuites. Traque. Planque. Perdition. Recherche. Confrontation avec l’ennemi. Confrontation avec les siens… Chaque situation a son propre rythme et sa propre tension. Et bien sûr Sam Mendes a poussé l’excellence jusqu’au fait – logique mais tellement peu appliqué de nos jours – de graduer tout cela pour que s’opère un magnifique crescendo.

Aussi faudra-t-il attendre la toute fin pour assister à une vraie grosse scène de bataille. (Et tant mieux !) Tant mieux parce qu’en attendant Sam Mendes nous a appris à sentir, à voir, à regarder tout cela avec distance, à hauteur d’humains, avant que l’accomplissement final ne s’abatte sur nous.

Autant vous dire que rien qu’avec tout cela, ce « 1917 » m’avait déjà pleinement conquis, mais en plus il a fallu qu’il fasse ce choix de se conclure ainsi :

Tout s’arrête une fois les missions de Skofield accomplies. Il a empêché un assaut meurtrier sans pour autant empêcher les suivants. Il a réussi à sauver un Blake mais au prix du sacrifice d’un autre. Accablé, mitigé entre le sentiment du devoir accompli et l’impression de profonde inutilité de son action, il retourne, épuisé, au pied du même type d’arbre que celui au pied duquel on l’avait réveillé en tout début de film. Il s’assoit alors face à un champ de fleurs qui rappelle lui aussi beaucoup celui de l’introduction, et alors il médite, le regard perdu dans le vide.

Retour au point de départ. Rien n’a changé. Si ce n’est deux choses.

La première c’est qu’ils étaient deux au départ au pied de cet arbre alors que désormais il n'y en a plus qu'un.

La deuxième c’est qu'à présent, Skofield veut rentrer chez lui et retrouver les siens.

Écran noir là-dessus.

Et là, d’un seul coup, j’ai pris conscience d’une chose.

Au fond ce film ne s’est pas contenté de nous parler d’une journée de la Première guerre mondiale. Son mouvement, en fait, traduit ce qu’a été toute cette guerre en son entier.

Finalement tout est résumé par les paroles du colonel MacKenzie / Benedict Cumberbatch :

« Aujourd’hui je reçois un ordre pour me replier. Mais je sais que dans une semaine j’en recevrais un autre pour repartir à l’assaut. »

Tout s’arrête, mais ce n’est que provisoire. Tout ça reprendra. Sans que ça ait pourtant plus de sens.

Quel plus beau choix d’ailleurs pour illustrer cela que l’année 1917.

1917 c’est l’année la plus meurtrière. C’est l’année de l’enlisement et des mutineries.

C’est l’année où on sait que la victoire se jouera à l’épuisement. Au « last man standing » comme le disait si justement le bon Benedict…

En cela, pour la richesse qu’il offre sur la Première guerre mondiale, « 1917 » se pose comme un chef d’œuvre. Une pièce unique.

Et dire qu’au moment d’apprendre la sortie de ce film je marmonnais encore :

« Encore un film sur la guerre.

Que va-t-il pouvoir nous raconter qu’il ne l’ait pas déjà été ? »

Eh bien désormais j’ai ma réponse.

Il ne m’a rien raconté de nouveau, c’est vrai.

Mais par contre, dans la manière dont il me l’a raconté, là, pour moi, c’est tout simplement du jamais-vu.

Comme quoi, au cinéma, il y a toujours moyen d’inventer, de surprendre et d’émouvoir.

Mais pour cela, encore faut-il savoir maitriser cet art gracieux qu’est celui « d’écrire le mouvement »…