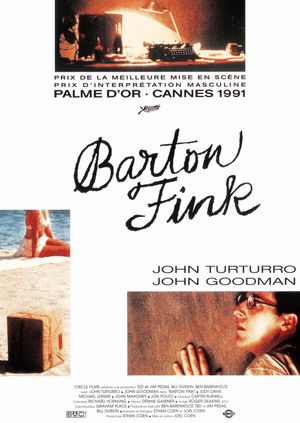

La sortie du quatrième film des frères Coen, moins d’un an après celle de l’éblouissant Miller’s Crossing, fut l’occasion de vérifier une chose assez rare : il existe peu de cinéastes qui sont passés comme eux directement de la case jeunes espoirs à la case auteurs mûrs et accomplis, en brûlant les étapes intermédiaires (tâtonnements, conquête de sûreté, montée en puissance). La chose était alors à peu près vérifiée que de cette nouvelle génération de bouffeurs d’images, la fratrie bicéphale était le talent le plus vif et le plus original. Aucun chichi, aucune complaisance pourtant, mais un jeu de cache-cache entre la valeur scénario et sa mise en scène, une espèce de fausse logique tordue qui insiste sur des détails inutiles pour faire avancer un mécanisme déglingué et mieux nous perdre. Joel et Ethan Coen tiennent un propos classique et recherchent un vaste public sans jamais niveler par le bas : ils mettent la barre très haut, stimulant sans cesse l'imagination du spectateur, sollicitant davantage son intelligence que la plupart des réalisateurs contemporains qui œuvrent dans le même système. L’esthétique centrifuge propre à la vidéo et au clip (travellings alambiqués et paradoxaux, contre-champs tête à l’envers, caméra toupie comme accrochée aux pales d’un ventilateur) est ici totalement repensée dans la perspective d'un espace différent. Ainsi vivifiée, elle ne fonctionne plus à vide mais en phase avec le propos. Certes elle chatouille l’œil, le surprend et le comble mais ne se satisfait jamais de ce résultat. Cette parfaite adéquation du verbe et de l'image trouve son expression la plus éclatante dans le plan final qui, lorsque les mots sont devenus vains, impose son troublant mystère : une baigneuse de dos assise sur une plage du Pacifique, le regard obstinément tourné vers un horizon superbe et vide. Quand le héros a achevé son scénario, le tableau prend vie.

https://zupimages.net/up/18/06/lo0w.jpg

Machine délicieusement perverse, histoire de lapsus et d’écriture où les cinéastes dessinent subtilement le visage d’une autre Amérique, le film commence sur un succès à Broadway, en 1941. Temps d’un théâtre social à la Arthur Miller, qui entend délaisser les téléphones blancs pour l’"homme de la rue". Un article dans le Herald, quelques mondains en délire, une ambiance façon All About Eve : un soir, Barton Fink est devenu l’auteur à la mode que tout le monde réclame. C’est un type introverti aux cheveux frisés en bombonne et aux lunettes aussi rondes que le hublot de son bureau ou la silhouette de son gentil voisin de palier. On ne sait pas grand-chose de lui, sinon qu'il est un dramaturge de gauche, travaillé par l'obsession d'un théâtre accessible aux masses. Ce fantasme, il va le vivre à rebours, perdu au cœur d'Hollywood, où d'emblée il devra honorer la commande d'un film sur le catch avec le "célèbre" Wallace Beery. Comment écrire une histoire qu'on n'a pas vécue, voilà bien la question qui se pose à lui. À son insu, il va vivre l'aventure qui lui permettra de résoudre un douloureux problème d'inspiration. Du catcheur, Charlie Meadows, que Barton rencontre vite et dont la seule activité visible est de transpirer, a l'étoffe et le physique. Pourtant, il est courtier en assurance-vie. C'est du moins ce qu'il affirme. Faux ange gardien et vrai démon, il va nouer avec l’écrivain une relation étrange sur laquelle le film, jamais tout à fait comédie, jamais complètement drame sanglant, trace une chaîne implacable en dévoilant insidieusement un niveau d’absurdité qui monte et se contient jusqu’à l’explosion d’un dénouement infernal. Toujours la mise en scène déroute, jamais les séquences n’arrivent quand on les attend. Et dans ce délire ésotérique qui frise la paranoïa, le spectateur est amené à jouer le rôle éminemment gratifiant de partenaire actif.

Le nom du personnage est à lui seul tout un programme, véritable signifiant à entrées multiples : Fink c'est aussi think. Car Barton Fink, à l’instar de Shining dont il reprend les motifs de l’hôtel-labyrinthe et de la panne artistique, est un film-cerveau. On plonge ainsi dans l'œil d'un cyclone cérébral, quasi biologique : corridors pourpres et organiques comme des tubes digestifs, texture visqueuse de certaines matières, humidités vaguement répugnantes… Par le malaise de ces exsudations physiques particulièrement phobiques, le film travaille au corps autant qu’il prend la tête. L’hôtel, dont on ne voit jamais la façade, est à la fois surpeuplé (surtout par des bruits, des cris, des chuchotements entendus derrière les portes) et désert, lieu de glissements, de décrochages, de distorsions, espace de claustrophobie où l’on croise ici un liftier momifié et là un groom bizarre et servile, aux yeux globuleux, qui émerge des sous-sols comme des profondeurs de l’enfer ("Call me Chet !"). Le long du couloir qui semble aller tout droit vers un inquiétant nulle part, et duquel peuvent surgir les visions les plus horrifiques, des paires de souliers s’alignent le soir devant les portes, pour disparaître chaque matin. La chambre de Barton est dégoulinante, d’une déliquescente moiteur avec son papier peint qui se décolle, auxquels répondent toutes sortes d'épanchements corporels (Fink a les mains moites, Meadows l’esgourde droite engorgée de pus). Chambre forte qui, du point de vue sonore c'est-à-dire de l'oreille interne, communique avec celle de Charlie, comme deux hémisphères entre eux, l'un caché, l'autre visible, unis par le même cortex. Enfin, il y a cette boîte énigmatique en forme de paquet cadeau, dont on ne connaîtra jamais le contenu exact et que le protagoniste promène avec lui pendant toute la seconde moitié du film. Part maudite, obscur objet de son désir qui permet toutes les dérives, toutes les projections possibles et imaginables. Si bien que cette caverne à trois dimensions dessine une poétique de l'espace intérieur. Microcosme et macrocosme s'alliant pour figurer une tempête sous un crâne.

https://zupimages.net/up/18/06/f04l.jpg

Quatre individus sont préposés au martyre des illusions de Barton : l’ogrissime Jack Lipnick, lyrique patron des studios Capital (conglomérat d’Harry Cohn et de Louis Mayer), son homme de main Lou Breeze, mauvaise conscience esclavagisée et d’autant plus cruel avec les sous-fifres, le producteur délégué Ben Geisler (sous le masque duquel rôdent Zanuck et Selznick), enfin Bill Mayhew, l’écrivain-vedette avec toujours sa sentence sur le Butagaz et qui, femme folle en asile et fiasque de bourbon dans la poche, semble conjuguer Fitzgerald et Faulkner. Aucune concession n’est faite au pittoresque documentaire : pas l’ombre d’un tournage, pas la queue d’une party à Bel-Air, juste le minimum syndical de citations in situ (les scénaristes parqués dans leurs bungalows comme des cheveux de course dans leur box). Le Hollywood des frères Coen est une absence, la vacance de l’imagination en panne, et on n’y a pas encore inventé le Temesta-Valium-Vodka. Barton fait les cent pas, punaise la tapisserie qui continue à suinter sa colle épaisse, tente de choper le moustique soiffard qui le tourmente, écoute le couple dans la pièce d’à-côté, puis finit par taper un mot : "Poissonniers". Trois nuits et trois lignes plus loin, il demande conseil à Mayhew, alcoolique distingué qui vomit en s’agenouillant sur son mouchoir avant de s’en aller en sifflotant un negro spiritual. Parler de lui, de ses problèmes existentiels, empêche le héros de se noyer dans le vertige du vide hollywoodien. Rien n’est jamais stable, rien n’est jamais sûr, seulement l’impossible. Il s’y joue une passe de deux entre le trou noir et la page blanche, dont le moteur est l'impuissance. Les Coen donnent à ces objets une autonomie individuelle, comme si le tourbillon-même de l'écriture se projetait sur l'écran. On tourne autour, on se perd dans la virginité du papier, et les touches de l'Underwood portative deviennent des machines virevoltantes. Frustration poisseuse à laquelle répond l'obsession du trou noir : à la fois le personnage, sujet plein d’espaces à combler et dont le somnambulisme engendre des monstres, et ce par quoi il devra en passer pour que sa feuille cesse d'être blanche. La caméra se perd sur la page de machine à écrire sur laquelle s’acharne Barton — fondu au blanc. Elle se perd sur le tuyau de la salle de bain lorsqu’Audrey le rejoint pour coucher avec lui — fondu au noir. Elle pénètre à l'intérieur de l'évier devenu abîme sans fond, et escamote de l’image l’abomination qui se commet pendant le sommeil du protagoniste. À la bande-son, seulement des bruits repoussants, d’infâmes gargouillis. Une ellipse à rendre Hitchcock jaloux. Le matin, Fink écrase un insecte sur l’épaule de la dame. Elle ne se réveille pas. Un filet de sang se répand sous elle et imbibe les draps.

Alors tout se décoince, et Barton peut enfin écrire. Ce qui ne veut pas dire la fin de ses tourments, au contraire. L’imaginaire et le réel étroitement imbriqués, l’artiste broyé par sa propre angoisse, les lois édictées par le "gros bon sens" du nabab de ce foutoir, sans scrupule ni tendresse, mais homme de spectacle : c’est cela le cinéma, la création, cet espace sans contours où tout file entre les doigts. Le plus fort, c’est que le film que Barton invente est sans doute aussi celui que les Coen tournent dans le même temps. Hollywood est bien ici comme l'inscription carnavalesque des moyens de production à l'intérieur d'un projet fondé sur la demande d'expression personnelle d'un auteur. Il y aurait donc comme deux longs-métrages dans Barton Fink, l'un, celui que les cinéastes ont su mener à terme ; l'autre, celui qu'ils auraient pu tourner mais qu'ils ont détourné, celui de la carte postale sans profondeur qui s'anime finalement. Dupé par le leurre absolu de l'image, Barton a basculé dans la photo de la jolie poule en bikini accrochée au mur. Pris au piège de la toile d’araignée qu’il tisse sans le savoir autour de lui-même, on le voit à un moment d’en haut, allongé tout habillé sur son lit comme le cloporte de La Métamorphose. Mais de tout cela, les réalisateurs ne font pas une montagne. Ils ne brodent peut-être qu'une série B d'auteur autour d'un sujet un peu inhabituel pour le cinéma américain. Cette modestie, allant de pair avec un regard oblique qu'on peut appeler l'ironie, est le gage même de la réussite du film. Elle prouve que les auteurs ne se montent pas la tête, ne se prosternent ni devant la forme, pourtant superbement achevée, ni devant l'industrie, et qu’ils ne se soucient pas de donner une quelconque morale à leur histoire. Ce sont juste, eux aussi, des hommes de spectacle, même si le "gros bon sens" chez eux prend les couleurs de l’enfer.

https://zupimages.net/up/18/06/3k01.png