New York, 1941. Fort du succès publique et critique de son unique pièce, un drame poétique sur le monde des poissonniers, Barton Fink a le vent en poupe. Hollywood, par le biais d'un contrat chez Capitol Pictures, le réclame. Voyant l'occasion de toucher un large auditoire et de gagner enfin de l'argent avec ce qu'il sait faire, Barton accepte d'écrire un film de lutte.

Les frères Coen en ont chié pour venir à bout de « Miller's Crossing », ils s'en inspirent pour créer Barton Fink, leur alter ego, écrivain idéaliste et tourmenté qui va voir s'envoler son inspiration en répondant aux sirènes d'Hollywood.

Un film sur les affres de l'écrivain, sur l'angoisse de la page blanche. Un long questionnement sur le talent, inexplicable et capricieux. Et l'angoisse terrifiante de n'être plus rien à mesure que l'inspiration se tarit.

Une sorte de voyage dans l'esprit d'un écrivain qui s'approche, pas après pas, de la folie.

Ils livrent avec Barton Fink plus qu'un film pour exorciser leurs propres démons, ils offrent au cinéma un des films les plus poignants sur la création, sur la solitude, sur l'artiste brisé par la machine aveugle qui voudrait le digérer.

Ils choisissent de donner corps à l'esprit de Fink en plantant leur principal décor dans un hôtel miteux et inhospitalier. Un hôtel désert, aussi triste et glauque que peuvent l'être les pensées d'un être qui ne sait plus faire ce pour quoi il respire.

Un drame kafkaïen ourlé par des images toutes plus belles les unes que les autres, porté par des travellings chiadés qui exposent en silence, en murmures, les méandres de la souffrance créatrice.

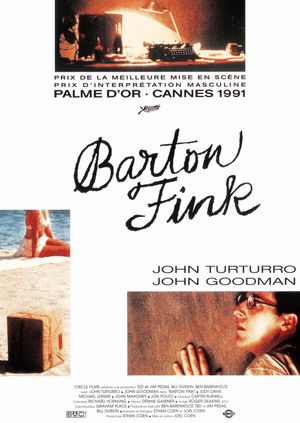

John Turturro trouve là le rôle de sa vie, toujours sur le fil, un grand échalas posé comme un cheveu sur une soupe amère, condamné comme ce poisson tombé hors de son bocal.

John Goodman est effrayant en voisin parasite, sorte d'ange gardien maléfique, et tire le film encore plus loin, le plongeant à chacune de ses apparitions, à la lisière du fantastique, voire de l'horreur.

Encore un chef d’œuvre au palmarès des frangins !