D’emblée, la curiosité est taquinée et l’attention captive. Musique chorale de Penderecki, lettres rouges de passion sur fond noir de trépas. De courtes phrases énigmatiques prononcées par un chirurgien au sujet d’un patient qui aurait survécu. Un taxi immatriculé en Belgique. Un dialogue dit partiellement en flamand. Un héros détaché de tout, acceptant d’être le cobaye d’une expérience jadis imaginée par H.G. Wells et dirigée ici par des chercheurs bruxellois. De ce voyage risqué, l’homme n’a que faire. "Je m’en fous. Que voulez-vous qu’il m’arrive encore ?" Le retour en arrière sera douloureux, comme dans Hiroshima mon Amour. Alain Resnais est un savant fou et ses films ressemblent à des navires aveugles : au cadran de la boussole, l’aiguille est bloquée sur le point ailleurs. Pour les décanter, il est recommandé de partir des noms propres de lieux les parsemant comme autant de signes métaphoriques (pour ne pas dire sémaphoriques). Ainsi celui du village qui, dans Je t’aime, Je t’aime, résonne à la manière d’un sésame : Crespel. C’est assez dire que l’auteur, s’il apprécie les pouvoirs de l’image, croit aussi fort à ceux du mot, et particulièrement du vocable géographique, en tant que facteurs de dépaysement. L’inconnu le tente, l’inattendu l’attire comme un aimant, le bout du monde est à portée de sa main, de sa caméra, d’un songe un tant soit peu organisé. L’itinéraire poétique passe à ses yeux par cette cristallisation nominaliste. On peut penser à Proust, enfermant "dans le refuge des noms" tout ce à quoi aspirait son imagination. Ainsi Nevers pourrait être la transposition inconsciente de l’anglais never, et Crespel une contraction volontairement incongrue de C.N.R.S. et de Saclay. Mais ce symbolisme n’est qu’un point de départ, un détonateur. Il permet à la rêverie de se libérer pour mieux s’épanouir, majestueusement et sans entrave.

https://www.zupimages.net/up/20/45/roe4.jpg

Rescapé d’un premier suicide manqué, le mélancolique Claude Ridder se trouve l’outil parfait pour accomplir son dessein : une machine à voyager dans le temps. Celle-ci, étrange sphère rétractible hérissée de tubulures, ressemble à un tubercule géant ou à un cœur humain. Son intérieur obéit au règne du moelleux, de l’arrondi, du bombé, de l’onduleux, de l’enroulé. On y installe Claude en compagnie d’une souris de laboratoire. Le test consiste à le projeter un an dans son passé, pour une durée d’une minute. Cette minute, il ne va cesser de la ressasser, de la bégayer, car il cherche à conjurer la fuite de toute heure, fût-elle d’or. Maître monteur, Resnais orchestre la reprise en virtuose, par un système de faux raccords et de dissonances, une temporalité haletante, saccadée, compressée. Les saynètes hachées et discontinues se répètent (jusqu’à six fois pour la plus récurrente), tournées sous autant d’angles différents, reliées par associations de mouvements (Claude se redresse la nuit dans un lit, poursuit le geste dans un autre et se recouche dans un troisième, le matin, auprès de Catrine). Le raccord peut s’effectuer via des mots repris ensuite ou via une image suivie d’une parole en écho. On est ballotté de pièces de puzzle en bribes d’action. Tandis que l’expérience déraille, que les savants (si superstitieux sous leurs grands airs définitifs) se montrent impuissants à reprendre le contrôle de la machine détraquée, la rationalité scientifique cède le pas à la fantasmagorie. Une charmante jeune femme se prélasse dans une baignoire surmontant un bureau. Un homme téléphone en glougloutant dans une cabine remplie d’eau. Ridder est accueilli à un portail par un hôte arborant le masque horrifique de la créature du lac noir — il n’en est aucunement surpris. Tout n’est plus qu’une course de temps, ainsi qu’il le constate en regardant les cadrans de trois montres posées devant lui. Et le film de devenir un grand jeu qui permet de supporter l’inéluctable, comme à Marienbad.

Cette savante architecture ne souffre nulle obscurité, nulle contradiction, nulle image qu’on ne saurait situer à sa place exacte, nulle approximation dans le calcul des "retours", ordonné selon un rythme qui le rend parfaitement clair. La Resnais’s touch, c’est l’intelligence absolue. Des plans sont disséminés pour marquer l’enchâssement des épisodes d’une avancée régulière de la fiction, au sein desquels se discernent exposition, nœud et dénouement. D’autres, ainsi qu’un certain nombre d’amorces et de rappels de la ligne principale, sont ventilés autour de la colonne vertébrale, selon le principe aléatoire de l’emplacement libre. L’œuvre exprime ainsi l’amertume d’un temps perdu, morcelé, émietté, disloqué, que Claude s’efforce désespérément de recoller pour faire face à la vie qui lui échappe, enchaîné volontaire à l’instant qu’il refuse de voir s’évanouir. D’une part s’imposent le vert glacé et "expérimental" des couloirs et des pelouses de Crespel, où il viendra expirer pour la seconde fois ; le vert glauque de la mort, symbole de l’avant-naissance ; le vert épinard de l’accablement qui englue peu à peu l’élan vital ; le vert "cimetière" de l’oubli. Il est dit explicitement que le vert provoque l’usure des cellules. D’autre part éclatent le jaune du tramway sillonnant la ville, le rouge sanguin de la couverture dans laquelle se pelotonnent les amants. Entre ces deux teintes chromatiques, le héros hésitera longtemps. Vie contre mort, présent contre passé, amour d’aujourd’hui contre amour d’hier, marée haute contre marée basse : tout Resnais est dans ce conflit douloureux, exaspérant, sans doute insoluble, de l’homme contre lui-même. Il a beau balbutier "mon amour", il y a toujours un "Hiroshima" pour anéantir ce beau rêve. À Marienbad, quelque chose était peut-être arrivé, mais c’était l’année dernière. Et Catrine, laissée pour morte dans une chambre froide de Glasgow, ne sera jamais atteinte, sinon sous la forme d’une éternelle, d’une lancinante, d’une pathétique absence de l’être.

https://www.zupimages.net/up/20/45/6cdj.jpg

Car nul n’échappe au temps ni à son destin. Et surtout pas au conditionnement. Toute tentative d’y remédier est vouée à l’échec, comme le prouvera plus tard Mon Oncle d’Amérique. Toute survie passe donc par l’imaginaire (Providence, La Vie est un Roman, On Connaît la Chanson). Toute existence appelée à être revécue, volontairement ou non, ne peut que se réitérer, mot pour mot, fait pour fait, image pour image. Dérapages, désagrégations, sauts dans le vide : le cinéaste a l’obsession de ce qui happe, désarçonne, transforme le corps et l’âme en franges d’interférences, pareilles à celles que susciterait un projecteur lumineux à orientation pluridimensionnelle (si ce monstre existe quelque part). Le retour au passé s’effectue ici par à-coups, par pointillés successifs, l’aveuglante lumière sous-marine venant perturber en folles secousses le repos du dormeur. Et le fragment de ciel entrevu ne se maintient, la première fois, qu’un quart de seconde. Le soleil ni la vie (comme dirait à peu près Louis XIV) ne peuvent se contempler sans un lent et difficile accommodement. L’échappée sur le monde est aussi douloureuse qu’un accouchement. De quoi donc est-il peuplé pour tant effrayer cet intrus qu’est l’individu raisonnable ? De serpents de mer, de quelques requins, de méduses géantes, comme le répète à satiété le nageur sortant de l’onde ? Ce ne sont pas ces ennemis, vecteurs de l’illusion bienheureuse, qui s’avèrent les moins apprivoisables. La souris non plus, compagne familière retrouvée au gré des caprices et des cahots temporels. C’est qu'elle vit dans le présent, toujours dans la machine, sans rêve ni remords bien qu’en quête — vaine — de liberté. Claude, au contraire, rencontre tôt les murs de sa prison dorée, se cogne contre la vitre. Il voit s’écouler les jours, se crevasser les murs, disparaître ses plus beaux souvenirs. Il fabule, ment, s’exalte et retombe, prostré. Le temps ronge sa relation avec Catrine, même s’il la voit exempte de cet asservissement et aime penser que c’est elle qui est marécage, qui l’enlise, l’érode, l’oxyde, elle l’élément permanent et mystérieux face à l’homme fugace.

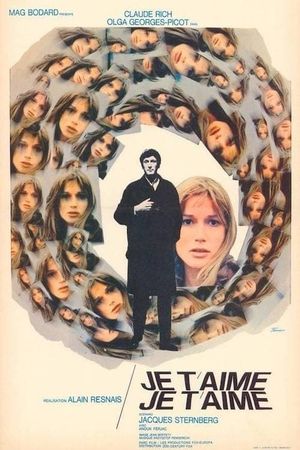

Tout cela, au demeurant, paraît fort triste. Or le film distille un humour facétieux, une drôlerie heureuse qui se manifeste autant par le dialogue (la dictée de la réponse délirante à une lettre non encore reçue) que par les situations (le guide Michelin des cimetières). Comme bien d’autres opus du cinéaste, il revêt les couleurs de la féérie. Marienbad, c’était déjà un peu La Belle au Bois Dormant avec une pointe de Cendrillon (que l’on se rappelle la fuite éperdue loin des lumières du bal et l’escarpin brisé), auxquels on ajouterait bien L’Oiseau Bleu en pensant à la femme emplumée. Si est légitime de voir en Resnais un archange à l’œil martien, alors on peut conclure que Je t’aime, Je t’aime n’est pas de ce monde. Pour reprendre une boutade du protagoniste lui-même, sa constitution se partage en un quart animal, un quart végétal, un quart minéral, un quart sidéral. D’autres qualités, plus immédiates, émeuvent autant. Comme la présence ineffable et chaleureuse de Claude Rich, son regard perdu, sa haute taille un peu dégingandée, son visage d’écorché vif, sa voix rauque et musicale qui murmure le texte tel un langage intérieur : tout ce qu’il dit semble cotonneux, provenir de son subconscient plus que de ses lèvres. Comme celle obsédante d’Olga Georges-Picot, ses yeux sombres, étranges, évasifs, faussement paisibles, son corps élancé et superbement proportionné, ses longues jambes plusieurs fois sobrement dénudées sur le sable comme au lit. Couple fait pour l’amour, défait par la mort ; à lui seul, un hymne à la précarité de la vie. Grâce à eux, le passé n’est plus une mosaïque d’évènements banals tirés de l’anonymat mais un courant souterrain qui emporte irrésistiblement de l’ombre à la lumière. Film doux-amer sur le présent éternel, articulé autour de nombreux temps morts quotidiens et composé dans la parfaite simulation de l’écriture automatique chère à André Breton, Je t’aime, Je t’aime fusionne la sensibilité et la raison, marie la fermeté de la construction et la griserie de la liberté, la rectitude intellectuelle et la fantaisie poétique. C’est aussi (inutile de chercher plus loin que son titre) une simple et belle histoire de sentiments, de celles mille fois racontées : un homme trouve la femme qu’il pense idéale mais leur union s’use inexorablement. Ils se lassent, se disputent, se quittent et en meurent. On connaît bien des sujets plus rares et plus mauvais. Comme le demande Catrine à Claude, le 5 septembre 1966 à 16h02 : "C’était bien ?" Très.

https://www.zupimages.net/up/20/45/4alo.jpg