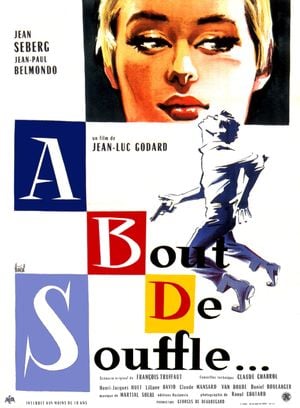

Chaque Godard est un instantané de ce monde qui n'est plus et dont je suis volontiers nostalgique, sans même l'avoir jamais connu. Il a sa façon de filmer, qui peut déplaire, mais que je trouve personnellement grisante. Caméra à l'épaule, déambulant dans les rues de Paris au milieu des passants qui se retournent (pas de figurant), le cinéaste signe avec À bout de souffle un film qui peut être réellement qualifié de vivant.

Il y a toujours ce travail sur les dialogues, méticuleux, qui donne à chaque scène un cachet unique, comme en décalage avec le reste. Certes il y a un scénario, mais c'est selon moi d'abord un film qui met en scène des sentiments cherchant à s'exprimer sincèrement, et qui se voient sans cesse travestis par l'inutilité de ce langage avec lequel Godard aime tant jouer. Le mensonge, la vérité, on ne sait plus où on en est, à force, et c'est au sein de ce royaume de l'incompris que nos deux âmes tentent vainement de se saisir l'une l'autre.

Belmondo et Seberg sont magnifiques, et roucoulent dans ce Paris qui se pare du Stars and Stripes à l'occasion de la visite d'Eisenhower. Lui exprime son désespoir amoureux dans une langue qu'elle ne comprend que fragmentairement, et elle, superbe, le dédaigne par sa déconcertante naïveté... qui n'en est pas une, à juger par la fin. Prémisse à l'émancipation de la femme française, produit d'importation américaine ?