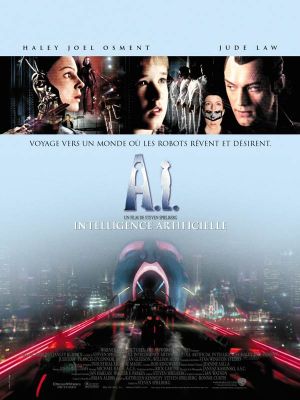

Si Spielberg a su offrir son lot de grands films à toutes les générations depuis les années 70, c’est sans doute au cours des années 2000 qu’il aura hissé son œuvre au plus haut niveau d’exigence et de diversité. Cette décennie s’était ouverte avec A.I. Intelligence Artificielle, hérité d’une idée développée par son ami Stanley Kubrick à partir de la nouvelle Les Supertoys durent tout l’été de Brian Aldiss. L’histoire est celle d’un petit garçon-robot, David, acquis par Monica et Henry Swinton qui espèrent surmonter grâce à lui le profond désespoir dans lequel les a plongés le coma de leur unique enfant. Mais lorsque ce dernier se réveille miraculeusement, l’enfant de substitution est abandonné, livré à lui-même dans un monde qui ne laisse guère d’espoir aux « mécas » qui ne sont plus utiles aux humains.

A.I. est l’un des plus beaux films que Spielberg ait jamais réalisés, mais le travail critique autour de ce chef-d’œuvre demeure superficiel depuis sa sortie. Le film fait particulièrement les frais des fantasmes de certains adorateurs de Kubrick, encore aujourd’hui convaincus que Spielberg a trahi certaines idées originales du cinéaste, qui les avait pourtant confiées sans le moindre doute à l’auteur de Rencontres du troisième type. Dans la médisance des textes les plus assassins, on s’efforce d’imaginer ce que Kubrick aurait « mieux fait », soulignant notamment la noirceur kubrickienne qui ferait défaut à la seconde partie de A.I.

Tout ce qui fait la puissance et l’importance de ce film au sein de la filmographie de Spielberg est lié à cette méprise. Si le côté obscur d’E.T. était éclipsé par sa légendaire féerie, celui de A.I. semble pourtant sans équivoque à de nombreuses reprises. Le rapprochement entre les deux films se fait d’abord au prisme d’une pure obsession spielbergienne, peut-être la plus émouvante : la question du foyer familial. On cherche à le protéger dans Les Dents de la mer, à le quitter dans Rencontres du troisième type, à le réparer dans Arrête-moi si tu peux.

Dans E.T. et A.I., la question est un peu plus complexe. L’enfant est d’emblée pris dans la tourmente des parents (le divorce et l’absence du père dans E.T., la douleur du deuil parental dans A.I.), et tout l’enjeu pour le personnage est de s’en émanciper en traversant diverses épreuves. Après avoir rencontré E.T., Elliott est contraint de le laisser partir pour rejoindre sa planète d’origine. De manière plus tragique dans A.I., David doit se débattre avec un affect qu’on a programmé en lui, un amour maternel qui lui est imposé et qui persiste douloureusement après que sa mère l’a abandonné. La différence entre les deux films réside dans leur conclusion. Elliott parvient à grandir en acceptant le départ de son meilleur ami, conscient que celui-ci ne pourrait survivre sur Terre ; David quant à lui, ne parvient pas à surmonter l’obsession qui l’a rendu humain et donc fragile, imparfait et faillible comme le souligne un détail terrible : les lacets défaits de l’enfant-robot au moment où il décide de se jeter dans le vide.

Cet amour obsessionnel qui dépasse la condition initiale du méca est donc le fil rouge du film et la clé d’une quête identitaire complexe. Cette question de l’identité du robot, qui demeure prépondérante dans la réflexion sous-tendant tous les grands films inquiets sur l’intelligence artificielle, est parfaitement mise en images par Spielberg : tout objet réfléchissant présent dans le film est utilisé pour déformer et fragmenter l’image trop parfaite du robot, signalant ainsi qu’une fois l’affect programmé dans les systèmes de l’enfant synthétique, ce dernier, comme toute machine « débridée », s’ouvre à une infinité de possibles tout en s’exposant à une certaine fragilité.

Se demander si un robot est capable d’aimer, c’est évidemment se demander où réside la singularité d’une machine douée de sensibilité, à l’image de son créateur. L’occasion pour Spielberg de métaphoriser une œuvre déjà exploitée dans Rencontres du troisième type : Pinocchio. Le cinéaste lui donne forme à travers des évocations explicites (la lecture du livre de la mère à son enfant), ou encore son souci constant du détail (notamment dans la fameuse analogie visuelle et sonore entre la voiture de la mère et la baleine du conte de Carlo Collodi), mais aussi et surtout dans l’obsession de David qui rêve lui aussi de devenir « un vrai petit garçon ». Spielberg montre par ailleurs, dans une modernisation cauchemardesque du cirque de Stromboli, les robots transformés en chair à canon par des humains qui se délectent d’une extermination devenue spectacle.

Bien sûr, la Fée bleue est présente au bout du périple. Mais elle est l’incarnation déchirante d’une illusion qui clôt A.I. sur un événement plus profond que l'épilogue de Pinocchio. Lorsque David la trouve sous la forme d’une statue, au milieu d’un parc d’attractions new-yorkais englouti par un océan dystopique, elle se brise au premier effleurement. Spielberg le montre ainsi avant même le finale très discuté du film : le vœu de David ne sera exaucé que par le biais d’un simulacre fragile et éphémère.

Les mécas du futur qui découvrent David 2000 ans plus tard conservé au fond de la mer gelée, proposent à cet enfant-robot des origines, en échange de ses données acquises au contact de l’espèce humaine, de revivre une journée avec la mère qui lui a tant manqué. Cette dernière séquence, certes magnifiquement éclairée par le brillantissime Janusz Kaminski et portée par la musique mélodieuse de John Williams, a subi les foudres de critiques qui n’y voyaient qu’une mièvrerie à des années lumières des films « tellement plus sérieux » de Kubrick. Mais quoi que l’on dise de la mise en scène ici douce et lumineuse de Spielberg, on ne peut que constater qu’il referme pourtant A.I. sur une image douloureuse : celle d’un enfant qui s’endort auprès de sa mère déjà morte.

A.I. n’est pas seulement passionnant pour ses effets spéciaux extraordinaires et ses décors fabuleux. Cette image finale, tendue entre douleur et apaisement, est bien plus forte que toutes ces considérations techniques. À travers un conte futuriste qui confronte régulièrement poésie et morbidité, le film est le premier à afficher aussi brutalement le conflit des deux plus grandes obsessions du cinéaste : celle de mettre des étoiles dans les yeux des spectateurs, et celle d’exorciser par l’image ses terreurs d’enfance. Du plus profond d’un océan qui aurait englouti l’humanité, Spielberg projette pour nous comme les mécas pour David les images d’un amour qui transcende le temps et la mort, seule limite infranchissable que les robots nous trouveront peut-être dans 2000 ans.

Mon essai vidéo sur le film est à retrouver sur Youtube !