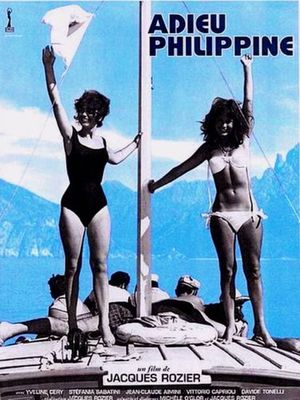

Adieu Philippine par cedricrassat

Dans la Nouvelle Vague, il y a "A bout de souffle", "Adieu Philippine" et... les autres films. C'est aussi simple que ça. Le génie visionnaire de Rozier n'a quasiment pas d'équivalent dans le cinéma de l'époque. J'irai même jusqu'à dire qu'il y a aussi un monde entre la liberté incroyable, la poésie éblouissante, de ce film et le cinéma de Truffaut, par exemple. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour Truffaut, mais lui et Rozier ne sont pas du même siècle. Je ne comprends vraiment pas comment un film aussi lumineux et moderne a pu rester aussi longtemps au "second plan", derrière ceux de Truffaut, Chabrol et les autres... Avec "Adieu Philippine", Rozier a simplement concrétisé toutes les idées de la Nouvelle Vague : filmer le réel sans artifice, saisir la jeunesse dans ce qu'elle a de plus naturel, parler de la vie et de la société au présent en inventant un cinéma nouveau, etc. Et là, cinquante ans après, on est encore sidéré par le naturel, l'immédiateté et le sentiment de vérité qui se dégagent de ce cinéma (les séquences tournées en Corse, et notamment les vues en contre-jour sur le couple qui danse sur une route perdue, sont vraiment d'une beauté époustouflantes). Comme toujours chez Rozier, les filles rayonnent littéralement et le film semble s'écrire au fur et à mesure, comme si rien n'était planifié. Et pourtant, ce cinéma demeure d'une justesse absolue, précisément parce qu'il regarde la vie et ses personnages avec le souci permanent de la vérité. Et cette vérité ne peut pas vieillir... En 1963, lorsque le film a été présenté à Cannes, Jean-Luc Godard avait écrit : "Quiconque n'aura pas vu Yveline Céry danser un cha-cha-cha les yeux dans la caméra ne pourra plus se permettre de parler cinéma sur la croisette". Je crois que ça reste vrai aujourd'hui, et pas seulement sur la Croisette.