J'avais écrit une critique, une tuerie, un truc en or.

Avec des tournures, de l'esprit, un souffle de dingue, seulement, tu me crois si tu veux, elle ne me ressemblait pas. C'était pas vraiment mon style. C'était boursouflé comme un languedocien, un peu comme une bedaine gonflée d'avoir trop siroté de rosé. C'était aussi incongru que Carla Bruni reprenant du Sepultura...

J'me suis dit : « J'vais la placer, ça devrait pas être difficile, y a la Coupe SC et vu ce qu'il reste comme participants, y'a bien un connard qui va être content du cadeau ».

Et quand je pense à un connard, celui qui se cristallise direct, c'est Ze Big Nowhere. Je ne sais pas pourquoi, il y en a tellement d'autres. Et devine, bonne pioche ! Il participe encore à la Coupe.

Alors j'lui dis :

- « Au début, il y a une chanson qui plante la graine, «Memphis » de Chuck Berry. On pourrait croire qu'il s'adresse à une femme mais il parle à sa fille de 6 ans.

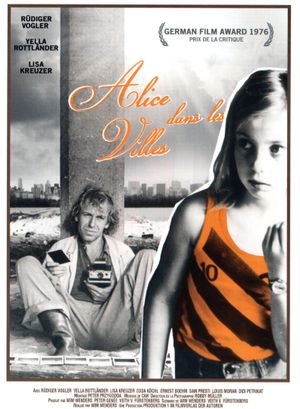

Au début, il y a cette réaction qui fait germer l'idée. Lors du tournage de son film précédent « La Lettre Écarlate », Wim Wenders vit un enfer. Une seule scène trouve grâce à ses yeux, assez courte, on y voit un échange magique entre Rüdiger Vogler et la jeune Yella Rottländer, déjà. Si seulement faire du cinéma pouvait ressembler à ça, et si, comme le fait le photographe, il pouvait capturer ces instants et les coller sur la pellicule ?

Au début, il y a ce voyage de repérages en Amérique. Wim est hypnotisé devant sa télé par les films découpés en rondelles par les publicités. L'Europe n'a pas encore été touchée par ce phénomène.

Il y a cette projection de « Paper Moon » de Bogdanovich qui lui fait perdre espoir. Son film, son Alice, est trop proche, tel qu'il l'a écrit, de celui qu'il vient de voir. Et puis Samuel Fuller qui le convainc que son film est faisable. En une lecture. Car tous les films ne sont que des variations sur un nombre limité d'histoires.

Avec Fassbinder et Herzog, Wenders est le représentant d'un cinéma allemand débarrassé de ses démons d'après-guerre, assumant pleinement son rapport avec l'Amérique. Cinéaste de son temps, urbain, il sublime l'errance de ses protagonistes avec un noir et blanc granuleux, épais, parfait pour représenter les tourments des personnages.

La caméra, l'objectif, pivot du cinéma de Wenders est un personnage à part entière, un appareil Polaroid.

Pas d'impuissance face à l'absence de mots, Philip, le héros, capte l'image, l'air du temps et n'écrit plus. Comme si la réalité n'avait pas ce charme, cette poésie que capte l’œil parfois. Ou pas. La mécanique ne capturant pas ce que son œil voit, comme si la réalité ne pouvait qu'être altérée.

Un homme qui s'est perdu dans la triste plaine urbaine, lézardée par autant des bandes de bitumes, cette Amérique où il était sans doute venu chercher autre chose que ces cartes postales où tout se confond, tout se ressemble.

Et puis Alice. Petite fille abandonnée à ses soins par une mère en transit permanent, qui l'entraîne, vers un voyage parmi les vivants. Étincelle qui le fera respirer à nouveau, fissurant sa carapace et l'entraînant sur la route de ceux qui n'ont pas besoin de simulacres pour apprécier la vie.

Lent et contemplatif, l’œil de Wenders se pose avec délicatesse sur ce périple, sur cette rencontre, monte comme funiculaire et caresse la parenthèse qu'est ce rapprochement de deux âmes ».

Alors ? Tu l'aimes vieux ? Si tu l'aimes tant mieux, sinon y a pas de lézard, ordure.

- « Bah non ! Déjà, elle est un peu chiante ta bouillie, j'y comprends rien. Ensuite, c'est gentil de penser à moi mais, sur ce tour, ducon, je suis contre toi ! On n'a jamais vu un nègre écrire contre lui. Faut vraiment être con... »