Entre Los Delincuentes de Rodrigo Moreno et Eureka de Lisandro Alonso, c’est peu dire que l’année 2024 permet à l’Argentine de briller sur le plan cinématographique et de s’imposer comme un vivier de propositions filmiques aussi singulières qu’audacieuses. Vivier auquel s’ajoute désormais cet étonnant Almamula, premier long-métrage pour son réalisateur. A ce titre (et comme l’ont judicieusement fait remarquer d’autres membres du site), on ne peut que regretter la faible exposition accordée à ces œuvres au sein des salles françaises, condamnant grosso modo tous ceux qui ne fréquentent pas les circuits art et essai des très grandes villes à passer à côté d’une potentielle découverte enthousiasmante.

La classification du long-métrage dans la catégorie « fantastique » peut s’avérer assez trompeuse dans le sens où le film ne suit pas les règles « classiques » que l’on peut attendre du genre. Le surnaturel se veut ici diffus et éthéré, davantage orienté vers le symbolisme que la manifestation concrète, et le flou volontaire entretenu par la mise en scène sur la réalité de ce qui nous est montré risque fort de rebuter le spectateur en quête d’explication rationnelle. L’ambiance hypnotique et le rythme contemplatif évoquent bien sûr le style d’un Weerasethakul (comme la plupart des critiques n’ont pas manqué de le relever), sa façon si particulière de filmer la nature luxuriante non pas comme un simple arrière-plan mais comme une entité mystérieuse et insaisissable. Ainsi, les rares apparitions de la créature ne manqueront pas d’éveiller des souvenirs de l’Oncle Boonmee du cinéaste thaïlandais.

On peut aussi penser à La Région sauvage d’Amat Escalante, dans cette manière de placer au cœur de la forêt une échappatoire aux tourments sexuels de leurs personnages : la frustration d’une femme oppressée par un patriarcat morbide chez l’un, les troubles identitaires d’un jeune garçon en pleine puberté chez l’autre. Mais là où Escalante se montrait assez austère, pour ne pas dire aride, dans sa mise en scène, Torales préfère opter pour la sensualité et une forme de douceur mélancolique. Si il épingle le carcan que représente le traditionalisme religieux pour tout ce qui est en dehors de la norme, le regard qu’il pose sur la foi s’avère plus ambigüe que la simple dénonciation, au point de la dépeindre comme une source d’érotisme potentielle (en s’attardant sur un tableau de Jésus dévêtu par des hommes, ou en faisant avouer au protagoniste qu’il se masturbe en pensant au Christ).

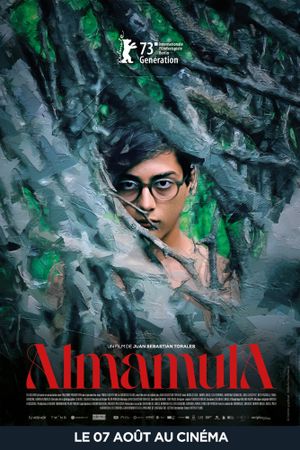

Si Almamula présente certains défauts typiques des premiers longs-métrages (dont une fin un chouïa trop abrupte, quoi que riche sur le plan symbolique), ces derniers ne doivent pas effacer l’impressionnante maîtrise formelle dont fait preuve le réalisateur, que ce soit au travers de sa photographie splendide, son impressionnant travail sur le son (chaque stridulation d’insecte ou pépiement d’oiseau semble jaillir littéralement de l’écran) ou encore ses cadres savamment composés, notamment dans leur utilisation judicieuse des miroirs et autres reflets en raccord avec le trouble intérieur de son protagoniste déchiré entre deux directions (thématique du reflet qui peut d’ailleurs s’appliquer au titre lui-même puisque Almamula est, à une voyelle près, un palindrome).

Bref, de quoi donner envie de suivre avec un œil attentif la carrière de Juan Sebastián Torales, qui semble déjà très prometteuse.