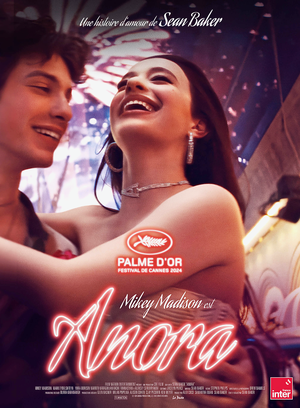

Cette Palme d'or ressemble à celle de Ruben Ostlund pour Sans filtre : une sorte de comédie pseudo satirique, faussement subversive, qui fait rire par moment et qui peut être inspirée, où les acteurs sont frais et le cadre brillant, mais où l'ambition de la profondeur et du propos dénonciateur échoue et se noie sous l'artificialité du dispositif, les dorures et l'outrance un peu artificielle du spectacle. Dans Anora, c'est le même problème. On sent que le film veut dépeindre la figure de cette jeune fille probablement 21 ans, archétype de la jeunesse totalement acquise au libéralisme à outrance, peu politisée, sans grand précepte moral, sans grande vision de la vie et qui ne croit pas en l'avenir, qui a cessé de chercher à trouver un sens aux choses, qui a compris que les rêves ne se réalisent plus dans un monde devenu ultra-compétitif, inégalitaire et limité, et qui cherche l'argent, la reconnaissance éphémère, le plaisir immédiat, la consommation. Mais où, derrière l'apparente liberté, la libération des corps, l'envoyer balader des codes sociaux et familiaux, des hiérarchies et des injonctions sociétales, se cache en réalité une jeunesse vide, désillusionnée, inquiète, angoissée et qui désespère de trouver quelque chose qui compte réellement, un "sens", qu'elle ne sait même pas définir. Il faut attendre le dernier quart d'heure, pour que Baker commence à aborder le sujet et à questionner son personnage, malheureusement l'esquisse arrive trop tard et peine à prendre le relai de la peinture baroque précédente.