Rejoignant la grande cohorte des films sur l’enfance et sur l’entrée dans l’adolescence, le premier long-métrage de David Depesseville, également au scénario avec Clara Bourreau, se singularise par son regard fermement fixé à hauteur d’enfant, quitte à laisser certaines questions sans réponse, voire certaines questions non posées, puisque l’enfant, lui, connaît les réponses.

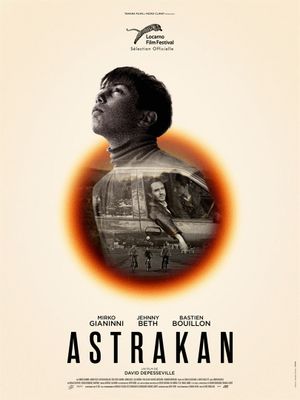

Se découvre ainsi Samuel, jeune garçon d’une douzaine d’années, campé avec un naturel saisissant par Mirko Giannini ; fraîchement adopté par Marie (la chanteuse et actrice Jehnny Beth) et Clément (Bastien Bouillon), il porte à trois le nombre des enfants, puisque le couple avait déjà Alexis et Dimitri (Nathaël et Cameron Bertrand). De quoi est fait son passé ? Est-il abandonné ? orphelin ? Cette curiosité ne sera pas satisfaite. Seul compte l’afflux de sensations auquel il est exposé, seul compte le regard, entre ouverture et défiance, que le jeune garçon porte sur la nouvelle cellule familiale qui lui est offerte.

Une cellule qui a sa propre complexité, ses secrets, ses problèmes d’argent, ses grands-parents (qui permettent de revoir les trop rares Lisa Hérédia et Paul Blain), l’oncle Luc (Théo Costa-Marini) et ses démons… Sensorielle, l’image de Simon Beaufils plonge dans le vert estival du Morvan où s’enracine l’action, cadre au plus près le visage-livre de Samuel, où se lisent tous ses malaises, tous ses vertiges, ses réticences lorsque, après le fils aîné de la famille, il se trouve approché par Luc, ou ses abandons lorsque la tentative de séduction vient de son entreprenante mais imprévisible voisine, Hélène (Lorine Delin)…

Proche au point d’en être presque tactile, la caméra associe étroitement exploration, découverte, puis compréhension du monde, d’une part, et toucher, d’autre part. Comme si tout n’était affaire que de toucher, dans les liens entre les êtres, dans les rouages secrets qui animent le monde. D’où ce passage de la sensorialité de l’enfant à la sensualité de l’adolescent. Mais une sensualité qui se cherche encore, n’a pas encore tout à fait trouvé sa voie, et peut passer par les malaises du corps, ses obstructions, ses souillures…

Si l’on adhère presque organiquement à la majeure partie du film, ses neuf dixièmes, qui explorent la survenue de l’adolescence à travers le surgissement de l’inavouable, et qui prêtent au regard du grand enfant une gravité d’adulte, en même temps qu’aux adultes une part d’enfance inabandonnée, on pourra se trouver déstabilisé par le finale en forme d’apothéose puissamment orchestrée par la musique de Bach, un finale d’une dizaine de minutes et qui explose véritablement après que la mort ait frappé. Certes, la mort peut ouvrir la voie à une forme de transcendance… Le titre prend soudain sens, à travers la figure d’un agnelet noir, le fameux astrakan. Du mouton noir, rejeté, condamné, incompris, à l’agneau mystique, recueilli, choyé, bercé…

On peut préférer la sensualité à la fois brute et maladroite qui se cherchait à ce mysticisme de bon aloi, qui rentre soudain dans les clous et souscrit à tous les codes.