Trois constantes caractérisent le cinéma d'Abbas Kiarostami : la mise en abyme, les paysages et les chemins.

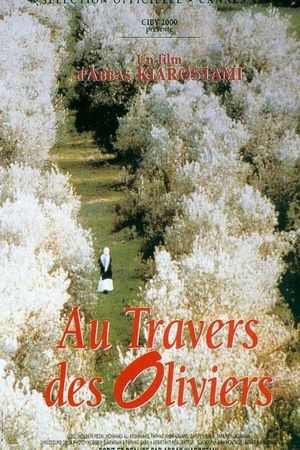

« Au travers des Oliviers », dernier opus de la trilogie Koker, délaisse au moins en apparence les deux derniers mais pousse à son paroxysme le premier. En effet, les trois volets s'emboîtent comme des poupées gigognes : « Au travers des oliviers » (1994) suit le (faux) tournage de « Et la vie continue » (1992) qui revenait lui-même sur les traces des acteurs du tournage de « Où est la maison de mon ami ? » (1987) après le terrible tremblement de terre de 1990 dans la province du Gilan. A ce tournage s'ajoute l'histoire d'amour à sens unique entre les deux jeunes acteurs, Hossein et Tahereh.

Kiarostami aime à brouiller sans cesse les pistes entre réalité et cinéma, fiction et documentaire, champs et hors-champs. le documentaire reconstitué de Close-up, le renversement de caméra de Shirin, la double DV embarquée de Ten, l'apparition de l'équipe de tournage à la fin du Goût de la Cerise, etc. Kiarostami fait progresser son personnage Hossein entre tournage et vie réelle en acrobate des dimensions comme l'atteste la scène où le personnage qu'il joue confond le nombres de morts du script et de sa famille, sans doute celui du véritable acteur. Ou peut-être pas... Si Kiarostami revendique le mensonge pour atteindre la vérité, il s'agit toujours de mensonges honnêtes : il ne cherche ni à cacher ni à effacer les ficelles de son dispositif cinématographique dans une tentative purement illusionniste, bien au contraire. Dans le cas présent, dès le départ le réalisateur se présente comme étant acteur.

De la même manière, sous l'apparence d'un documentaire pris sur le vif, chaque plan est soigneusement composé ; même pour ceux en voiture, une vitre craquelée et poussiéreuse ou la portière viennent systématiquement encadrer les visages et l'image qui défile. Pareillement, Kiarostami fait mentir l'environnement pour créer un espace irréel et symboliste. Tout particulièrement le fameux chemin qui zèbre la colline, visible dans les trois films, n'existait pas à l'origine et fut ratissé par les enfants du coin tandis que, pour la scène finale, l'arbre étant un peu défraichi, l'équipe l'a rapiécé avec quelques branches. Ce n'est donc pas un hasard si dans "Le vent nous emportera" le réalisateur rencontre un puisatier qui cite « Khosrow o Shirin » de Nizami dans lequel Fahrahd, sculpteur imaginaire des reliefs rupestres de Behistun, se voit obliger de creuser littéralement une route. Kiarostami sculpte la pellicule mais lui aussi le paysage.

La majorité de ses films proposent une épure aussi bien scénaristique qu'esthétique qui tend vers une poésie de l'abstraction. La prégnance donnée aux lignes de force, droites ou courbes, naturelles ou artificielles, peut faire songer au travail similaire de Tarkovski avec le paysage russe et les éléments naturels. Dès lors, la Zone de Stalker et son océan d'herbe humide ne paraît pas si éloignée des collines tantôt verdoyantes, tantôt dorées de l'Iran et à son tour Kiarostami a sans nul doute inspiré son voisin turc Nuri Bulge Ceylan dans son goût pour le panorama et la mise en abyme dans le diptyque enchâssé "Kasaba - Nuages de Mai".

Mais surtout ce rapport au paysage idéel, éloigné d'un apparent réalisme, est à rapprocher des compositions des miniatures persanes. Ces dernières qui dès l'époque timouride, s'affranchissant de l'inspiration chinoise et arabe pour une manière proprement persane, se construisent de la même façon : étalement de plages colorées émaillées de fleurs, saillies de roches ayant parfois des traits anthropomorphes, chemins serpenteux et arbres délicatement fleuris. Des compositions entièrement tellurocentrées où le ciel est presque absent. Un espace improbable aux couleurs arbitraires et à la perspective aplatie où s'affairent les figures humaines, héros, rois, échansons et couples dans des pavillons ornementés. Comme chez Kiarostami le paysage en soi, pour soi, n'existe pas car malgré ce goût guidé par l'horreur du vide pour le détail, profus et raffiné, surtout à l'époque safavide, il ne se limite pas à une simple manière décorative et maladroite comme on a parfois pu l'y restreindre. Le paysage se déploie comme terrain symbolique des hommes et donne à voir un reflet du Paradis.

Il y a clairement une dualité entre le rendu réaliste des fleurs, des arbres, de certains animaux et la composition irréaliste ; une vision à la fois pittoresque voire sensuelle et symboliste de la nature. Un paradoxe tout à fait conciliable qui semble exister de façon similaire sous la caméra de Kiarostami. Aussi le plan du fameux chemin zébré couronné d'un arbre peut-t-il faire penser dans sa conception et sa composition, par exemple, à un paysage du XIVe siècle.

Quant aux architectures de cette miniature, ce sont de véritables espaces aux diagonales fuyantes, boites dépliées comme un décor de théâtre servant avant tout la narration. Bien que fort éloigné des palais richement colorés de faïence et de tapis de cet art de cours, le cinéaste joue à son tour, dans un versant certes plus paysannier et bien entendu souscrit à la réalité optique, de cette construction avec le village traditionnel et ses maisons de briques étagées. Pans de murs fendillés par le séisme, fenêtres sans carreaux, poutres de bois. tout autant de motifs qui viennent diviser un espace narratif qui fait sens relié par des escaliers et les voix qui restent hors-champ. Hossein, lors de la scène des chaussettes refilmée près d'une dizaine de fois, ne cessant de redescendre et de remonter sur le balcon bleu où il tente tant bien que mal de convaincre Tahereh de l'épouser, évoque, dans un trait d'humour très kiarostamien, l'épisode similaire où Khosro supplie Shirin en mariage en bas de son palais après maintes déboires. Rappelons par ailleurs que Kiarostami a adapté ce poème national dans son « Shirin ». Si ce jeu structurel est bien présent dans "Au Travers des Oliviers", il prend toutefois toute son ampleur et toute sa saveur parmi les méandres du village perché du "Vent nous emportera".

Chez le cinéaste, les chemins qui sillonnent et sculptent les paysages ont donc la plus importante des significations. Et partant, on prend le temps ou plutôt la vie nous impose le temps de se perdre, de faire des détours, des pauses et des haltes mais surtout des rencontres au petit bonheur des chemins de traverse, des contre-allées et autres impasses. Dès lors, la voiture est tout autant l'outil de transport par excellence que l'habitacle du dialogue, voire même de l'intime comme dans « Ten » qui y voit défiler fils, amie et prostituée. Bien plus qu'un intérieur domestique que l'on ne pénètre jamais. Et si l'habitacle ne peut se déplier il reste totalement ouvert à la lumière et à la caméra par ses nombreuses vitres.

Toutefois, si les deux premiers opus de la trilogie étaient des "road-movies" intimistes tendant vers la fable ou le conte, l'un parcours initiatique, l'autre retour introspectif, ce troisième film est beaucoup plus bavard, presque trop dense ; il se pose et se pause. Si les trajets sont toujours fréquents il s'agit à présent d'aller-retours autour du point fixe qu'est le tournage comme si enfin, après la tragédie du séisme, la vie pouvait se reconstruire sur des bases stables grâce à cet élan vital qui imprègne toute la trilogie. En fin de compte, ce qui défile linéairement mais par le à coups des imprévus, c'est la pellicule du film et la séduction d'Hossein.

Souvent les films d'Abbas Kiarostami n'ont pas d'épilogue, laissant le dénouement en suspension, un flottement : ce sont ces chemins et ces détours qui importent. Au travers de l'objectif, le film continue au-delà de sa pellicule et dans l'esprit du spectateur.