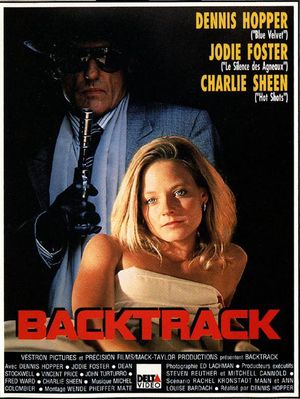

On aimait bien voir Foster dans des rôles de femme fragile, sûrement un contrecoup à son enfance d’actrice rebelle. Ici, c’est Dennis Hopper qui la prend sous son aile & son accent dans un duo qui laisse émaner pas mal de mauvaises ondes – fictives ou non, je l’ignore, mais Hopper s’est crédité sous le nom générique d’Alan Smithee parce qu’il n’assumait pas sa création.

Pour en arriver à leur couple, il faut d’abord passer par un filtre crimino-policier qui perd énormément de temps en tergiversations. Des malfrats simplistes sont infusés dans le scénario avec énormément de scènes bouche-trous qui maltraitent toute la première moitié du film, comme si Hopper réservait le meilleur pour la fin & pour lui-même, à savoir la partie où son personnage devient principal. Galeries d’art & saxophone se font les intermèdes médiocres de cette espèce d’introduction beaucoup trop longue qui oublie de faire voir où elle veut en venir.

Quant à Foster, elle ne sait que courir : on a oublié de lui dire (car elle en aurait été capable, pour avoir déjà relevé le niveau dans un paquet de quasi-navets) que ce qu’elle traversait relevait de l’épreuve & qu’il était de sa responsabilité d’y instiller un peu de tension.

Quand Hopper arrive sur le devant de la scène, c’est un autre film qui se révèle, n’excusant en aucun cas toutes les erreurs – il les prolonge plutôt – mais suffisamment convaincant pour faire un peu regretter de n’avoir pas su mieux apprécier les scènes antérieures. Ces dernières présentaient les états d’âme chez un homme qui n’est pas censé en avoir, car Hopper le tueur à gages est amoureux de son contrat – la trop belle cible, alias Anne, alias Jodie Foster.

Cette romance que le personnage entame avec une maladroitesse légendaire est suffisamment artificielle pour qu’on oublie que les techniques qui la mettent en scène le sont aussi (on sera du coup plus indulgent pour Foster dont le glissement sentimental est purement omis). Ce syndrome de Stockholm forcé est d’une médiocrité souvent touchante qui s’imprime en clair sur les beaux paysages du Nouveau-Mexique.

Plus l’œuvre dévoile qu’elle est ratée, plus elle est agréable, parce que les mauvaises ondes qui semblent unir Hopper & Foster sont la marque d’une relation qui fait semblant de ne pas être mouvementée. C’est la complétion atteinte par une petite histoire fantasmée à laquelle il faut éviter de trop réfléchir & qui pourrait se résumer à sa dernière scène qui se joue derrière les premières lignes du générique de fin : vite, vite, finissons-en avant de tout casser !

→ Quantième Art