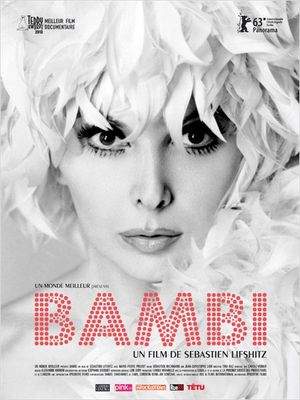

À l'origine, Bambi devait être un segment des Invisibles. Puis Sébastien Lifshitz en décida autrement : trop de matière et "invisibilité" discutable... C'est que Bambi n'est pas vraiment une inconnue. Danseuse au Carrousel, elle fut l'une des figures de la nuit parisienne des années 50-60, avant de tout arrêter pour reprendre ses études et devenir prof pendant plus de vingt ans.

C'est donc un destin hors du commun que nous racontent Sébastien Lifshitz et Bambi, le premier à la caméra, la seconde à l'écran, narratrice de sa propre vie, tour à tour conteuse, analyste et portraitiste, le destin de Jean-Pierre, né à Alger, devenu Bambi, travesti puis transexuelle, Marie-Pierre enfin, prof et femme de lettres. Ce serait incroyable et profondément romanesque sans les rappels à la raison de Bambi elle-même, qui considère avoir simplement fait ce qu'elle devait faire pour être elle-même. Elle ne voit pas l'exploit, ne s'érige pas en exemple.

Mais Bambi est malicieuse. Intelligente et lucide, elle mesure pleinement ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représente encore. Si elle a la profonde élégance d'ironiser, et d'évoquer l'intime besoin qu'elle eut, à trente ans, de se fondre dans la masse, d'être Madame Toutlemonde, elle prend désormais plaisir à tisser et retisser les liens qui unissent des moments de vie a priori si éloignés les uns des autres.

De sa belle voix délicieusement brisée, maniant une langue riche et stylée, silhouette frêle mais debout, Bambi est magnifiquement mise en lumière par la caméra de Lifshitz, décidément doué comme personne pour accompagner des récits de vie aussi édifiants que puissants. Bambi possède les mêmes qualités que Les invisibles : un immense respect pour son héroïne, une mise en scène véritablement cinématographique [les images du retour à Alger sont superbes], une grande simplicité, beaucoup d'amour.

Jamais dans le pathos, passionnant et digne, Bambi est aussi et surtout un film sur l'amour de la vie. On en sort bouleversé. Et heureux.