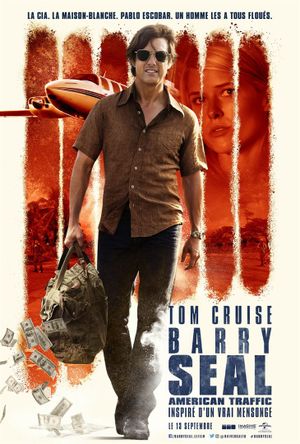

L’année 2017 signe le retour du cinéaste américain si particulier qu’est Doug Liman. Pour rappel, il est le créateur du personnage désormais culte de Jason Bourne, et son nouveau film sort trois années après le surprenant Edge of tomorow, dont le labyrinthe visuel nous avait fortement émerveillé. Cette fois-ci, il nous livre deux films intriguant, en apparence très opposés, mais qui posent les mêmes problématiques du lien étroit entre le populaire et le politique. Il s’agit de The wall, sorti en juin dernier, et de Barry Seal, plus récemment. De façon singulière, ces films posent les questions de l’héroïsme dans la société américaine, et de l’impact de cette société sur le citoyen lambda. D’un côté, Liman nous livre un huis-clos à ciel ouvert haletant, en pleine guerre d’Irak : The wall ; de l’autre côté, un thriller comique sur l’ascension d’un pilote de l’aire durant les conflits militaires des années Reagan. Distinction encore plus frappante, on a d’une part un film indépendant à petit budget (distribution d’Amazon studio à moins de 3 millions de dollars), de l’autre une superproduction hollywoodienne avec un Tom Cruise en tête d’affiche (et 80 millions de dollars de budget). A première vue la réalisation de deux films si différents, sortis la même année peut sembler surprenante de la part d’un même cinéaste. Pourtant, ils sont liés par la pertinence du regard d’un véritable auteur qui détient un propos sur l’homme et son existence. En outre, une même problématique les habite finalement : qu’est-ce qu’un homme seul au sein d’un conflit qui le dépasse ?

The wall rentre dans une série de films contemporains qui représentent la violence de la guerre mais sans en montrer directement les conflits, à l’image de Redacted (2007) réalisé par Brian de Palma, une magnifique satire sur les médias. The wall se situe dans un cadre cinématographique restreint au maximum. Il y a une unité de temps, de lieu, de personnages et c’est le vide du désert irakien qui constitue l’espace de ce huis-clos aérien. En effet, le soldat américain n’a, pour se protéger pendant 1H30, que le simple mur délabré d’une école détruite par l’arrivée de l’armée américaine. Ce film, qui se conçoit en premier dans une logique de série B, surprend alors par sa logique du statique. Le spectaculaire, pourtant constant, provient de l’attente et du maintien d’une claustrophobie permanente. Barry Seal se situe dans une conception opposée. Là aussi le film s’inscrit dans une logique de genre, il est d’ailleurs trop vendu par les bandes-annonces comme une simple comédie. Ici nous avons un traitement particulier du cadre toujours fébrile, toujours en mouvement, une mise en scène qui côtoie celle d’Adam McKay dans son admirable The big short (2015). Il y a, comme dans ce dernier film, un aspect de reportage. On a une impression de flux constant, sans fin, dont la chute est indéterminée, dont la direction narrative ne semble jamais figée. Le film repose sur une saturation permanente du cadre. Par exemple, l’argent coule à flot, déborde des placards, ressurgit de la terre, et sombre par-dessus l’objectif de la caméra. Idem pour les armes, dont l’accumulation massive, qui dépasse largement la présence de ceux qui s’en servent, la rend ridicule. Au final ce sont tous les types de flics possibles et imaginables (FBI, CIA, DEA…), qui se retrouvent dans un seul et même cadre, autour d’un seul homme. Le film est donc dans une logique du débordement excessif. C’est une course sans relâche, une ascension palpitante dont la chute brutale, annoncée dès la première minute (et attendue par le mécanisme classique du biopic), n’est jamais évidente. Autre partis-pris opposés, dans The wall on est frappé par l’absence de toute composition musicale. Il n’y a que le vent qui souffle en permanence. De plus, le film est tourné en lumière intégralement naturelle et sur pellicule. Cela donne une chaleur à l’image qui éblouit le spectateur aussi bien que le protagoniste. Cette lumière cuit le héros, et elle nous ramène à cette sueur permanente et à ce sable qui envahit le cadre. Dans Barry Seal, les choix sont différents afin de concorder avec une critique acerbe et acide des USA. Liman montre qu’il s’agit d’un pays trompeur, où tout est surmédiatisé, instrumentalisé, et en désordre constant. Ainsi le montage et la mise en scène semblent incohérents, voire aléatoires. Il y a un découpage saccadé, des mouvements de caméras intrusifs, inattendus. Il y a également un jeu sur les formats, notamment le télévisuel, et le film est baigné dans une pop culture permanente. D’abord avec la petite biographie de Reagan qui le fait passer de cow-boy de vieux western à cow-boy qui veut chevaucher le monde : les anecdotes sont mises sur le même niveau que les décisions politiques majeures. Mais c’est surtout avec le choix d’une musique pop continue (Allman Brother Band, Walter Murphy, Linda Ronstadt), que le film se distingue du silence de The wall, accentuant également cet effet de non-hiérarchisation entre tous les évènements. L’un des films est donc caractérisé par son vide pesant, et l’autre par son sur-plein étouffant.

Malgré ces partis-pris radicalement opposés, les deux films se rejoignent. On se situe dans un conflit qui a marqué l’histoire des Etats-Unis, la guerre d’Irak pour l’un et les conflits en Amérique latine lors de la guerre froide pour l’autre. Et dans les deux œuvres la vie d’un homme, dont la situation le dépasse largement, est déterminée par un enrôlement dans ce conflit qu’il n’a jamais décidé. Par le destin d’un homme, Liman interroge et critique la position des Etats-Unis entre modèle ultime de démocratie et police du monde omniprésente à l’international. Dans The wall l’interrogation sur la violence de ce conflit est condensée dans un long dialogue. C’est la confrontation de deux inconnus, et de deux cultures qui vont apprendre à se connaître, à des centaines de mètres l’un de l’autre dans un talkie-walkie. Ce dialogue permet la rencontre de deux histoires personnelles, un soldat américain nourri de la propagande de son pays engagé par fierté pour sa famille, et un rebelle irakien, ancien professeur de littérature, marqué à jamais par la violence de cette guerre. Qu’est-ce qui fait l’identité du soldat américain face à l’identité du rebelle irakien ? Ici, les deux camps sont mis sur un même pied d’égalité. Ce sont deux hommes qui se parlent. Ils ont tous deux la même naïveté, les mêmes préjugés, et la même incompréhension. Et tous deux sont pris dans un engrenage largement supérieur à leur simple existence, une situation qu’ils n’ont pas choisie. Ainsi, ce film se conçoit d’abord selon une ligne dramatique bien dessinée, et un discours politique basique très orienté, voire caricatural. Or la singularité de cette œuvre provient de cet attachement pour ces deux êtres qui se rencontrent, et qui changent au cours d’un long dialogue. Barry Seal raconte la vie d’un homme désinvolte, d’un anti-héros qui sans le savoir a pénétré dans un conflit interplanétaire. Le film repose sur une drôlerie terrifiante. C’est le suivi d’un personnage comique révélateur d’un non-sens de notre société moderne. La question : pourquoi agir ? Malgré le plein permanent de l’image, et le rythme soutenu et sans relâche, l’existence de Tom Cruise n’est faite que de vide. Sa vie n’est que l’illusion d’une existence remplie. Tout l’argent qui débordait du moindre placard disparait soudainement pour ne laisser que l’immatériel qui constitue la société contemporaine. Au fond, sous les traits d’un biopic extraordinaire d’un homme hors du commun, à l’image d’un Loup de Wall Street (Martin Scorsese, 2013), Barry Seal est juste l’histoire d’un citoyen de la classe moyenne américaine, dont les évènements politiques le dépassent. Il est pris au piège dans une course que personne ne semble maitriser, encore moins les dirigeants de son pays. C’est un monde fait uniquement de concurrence, de réussite personnelle, et de rapports de force. Ce discours politique pertinent est livré dans un scénario palpitant, au comique ravageur, à l’action spectaculaire, et un rythme sans relâche.

Quand est-il donc de la question du politique dans le cinéma dit populaire ? Ici Doug Liman montre que le populaire concerne l’inscription dans un genre et une réception particulière. Ce genre de cinéaste tente de rompre la frontière qu’on a souvent le malheur de relever entre le cinéma d’auteur et le cinéma de genre. Ce qui intéresse Doug Liman, et ce depuis ses premiers films, c’est l’impact d’un mécanisme sur un être humain pris dans un engrenage qui le détruit (ça va de la course poursuite de La mémoire dans la peau, au labyrinthe temporel de Edge of tomorow). Ainsi il faut aller voir ces deux films, les comparer, et soulever les propos d’un véritable auteur qui porte un regard sur notre société contemporaine. Un cinéaste qui est capable du même coup d’offrir des divertissements d’une qualité exemplaire, tout en ne rompant jamais les liens étroits avec son spectateur, cherchant toujours à éveiller sa réflexivité.