On pourrait penser que Barton Fink est une satire mordante ironiquement dirigée droit dans les gencives de toute une profession, mais ce serait réducteur. Sous le fard d'une comédie dramatique grinçante et irrévérencieuse, les frères Coen dressent le portrait de l'homme broyé par une industrie opportuniste et plus fascinée par l'argent que par les velléités artistiques. La distanciation fictionnelle et temporelle ne trompe pas, exposant les coutures usées d'une industrie engoncée depuis toujours dans une posture paradoxale , un problème insoluble : son héritage fondamental.

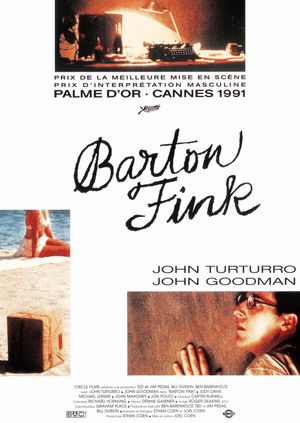

Et quelle joie de voir le personnage de Barton, campé par l'excellent John Turturro, antipathique intellectuel, se faire malmener par une galerie de personnages truculents. Écrivain hors sol mais pourtant acclamé, il quitte les planches pour tenter sans passion l'aventure Hollywoodienne et s'installe à des kilomètres de New York, coincé entre l'écriture du script d'un énième film de catcheurs et un dude next door particulièrement déconcertant, incarné par l'imposant John Goodman. En quête d'inspiration, il erre dans un Los Angeles, doux amer, réalisant peu à peu que son seul salut réside dans l'achèvement de ce foutu scénario. Alors il se replie sur lui-même et se cloître dans son hôtel, personnage à part de ce récit. Tantôt complètement vide, tantôt plein de vie, à l'image de cet interminable couloir parfois peuplé de paires de chaussures, il impose à son client un cadre de travail particulièrement pénible, entre une insalubrité caractérisée, chaleur infernale, murs qui suppurent comme l'oreille d'un voisin trop bavard et pour finir un moustique particulièrement vorace et insaisissable. La bâtisse se décrépit à mesure que ses idéaux s'effondrent, ses ambitions s'étiolent. Lui qui n'aura finalement été qu'un snobinard ignare ne percera jamais dans un médium qu'il ne comprendra fondamentalement jamais.

Mais l'évidence même quand on visionne Barton Fink aujourd'hui c'est son statut de note d'intention sur ce que les frères Coen et leur complice Roger Deakins s’apprêtent à livrer au cinéma américain contemporain.

Un baiser pudique puis deux corps qui s'étendent, furtivement capté par une caméra qui préfère se détourner d'un long travelling dans lequel deux paires de pieds se délestent, avant de trouver refuge dans la salle de bain puis la canalisation d'un évier crasseux, comme pour donner un soupçon d'intimité aux amants pleinement consacrés à leurs bruyants ébats. La gène au petit matin, un moustique assoiffé puis une bascule vertigineuse, immédiate dans l'horreur et la folie.

Une tête heurte un meuble, l'écrivain défaillit puis émerge sous une volée de gifles

Peu importe que son matelas soit à moitié gorgé d'hémoglobine, peu importe la révélation sordide d'une flicaille aussi antipathique qu'antisémite : le démiurge stérile vient de mesurer toute entière l'atroce véracité d'une maxime surannée "Day or a lifetime".

Il est désormais prisonnier de l’hôtel Earle, un résident permanent de cette sordide bâtisse, un sujet de plus parmi tant d'autres.

Alors il se livre tout entier à lui. Le vacarme frénétique de la création précède une célébration hystérique avant de se clore par un pugilat général. Puis vient l'apothéose : les retrouvailles fantastiques avec un voisin furieux et luciférien, littéralement poursuivi par l'enfer, son enfer.

Ils cohabiterons sans doute pour l'éternité sur le même palier, à partager encore et encore le même whisky bon marché et échanger leurs chaussures.

Il a vendu son âme aux diables, d'abord Capitol par appât du gain puis Earle pour trouver l'insaisissable inspiration. Il est désormais la propriété du studio et définitivement un spectre parmi d'autres, errant dans les couloirs oppressant du miteux hôtel.

Captif, il s'abandonne à la contemplation de cette banale carte postale, se rêvant assis sur le sable de Malibu. Quand la nymphe l'interroge sur le contenu du paquet, plus rien n'a d'importance.