Chroniques du Panda, à la quête des calins perdus, volume 13

L'esprit est décidément une chose fascinante.

Comment deux films, finalement relativement proches dans les thèmes abordés et dans la construction un peu cryptique, peuvent-ils susciter deux réactions aussi distinctes chez une même personne.

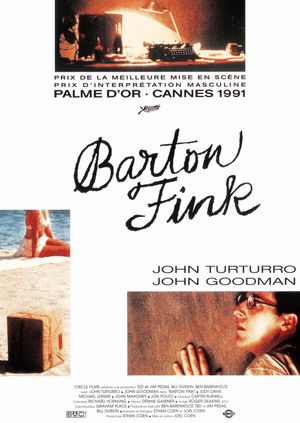

Sans aller trop loin dans la comparaison entre Mulholland Drive et Barton Fink, je n'ai pu m'empêcher de relever de saisissantes similitudes.

Et pourtant, je ne vois pas bien comment comparer les deux, tant le premier m'a laissé un désagréable arrière-goût d'inachevé et de foutage de gueule, là où l'autre a distillé un savoureux mélange de frustration, curiosité et réflexion.

Pourtant le même rythme lascif, presque dolent.

Les mêmes problématiques soulevées (ou peu s'en faut), le processus de création, le fonctionnement du système hollywoodien, la folie voire la possession.

Pour un résultat résolument différent.

Non je ne vais pas faire une critique entière sur la juxtaposition des deux oeuvres, mais il me semblait important de le souligner : je ne fais pas un blocage systématique sur les films alambiqués, avec une symbolique forte et une fin floue.

Quand c'est bien fait.

Là, indéniablement, c'est le cas.

Je passe rapidement sur le casting.

C'est paradoxal, mais il est tellement bon que je ne vois pas quoi en dire. Chaque acteur est à sa place, seconds rôles époustouflants également.

Non, tout réside dans l'ambiance.

Dès les premières scènes, le ton est donné :

écrivain angoissé, Barton Fink met mal à l'aise par son phrasé (Turturro dantesque), sa gestuelle, ses réactions.

Son environnement est au diapason de son état d'esprit, à tel point que l'on se demande fréquemment la part de réalité et la part de fantasmé tant la frontière est estompée entre ce que le réalisateur nous présente de manière objective, et ce qui transparaît au travers des perceptions altérées de son protagoniste principal.

Quasi-onirique, le découpage du film est volontiers saccadé, haletant, presque chancelant, à l'image d'un collègue écrivain de Fink, ne dessaoulant que pour évoquer ses grandes heures de gloire passées, avant de sombrer à nouveau dans la folie ambiante et disparaître (au sens propre). Il ne sera qu'une silhouette qui émerge furtivement au coeur des remous provoqués par la frénésie hollywoodienne.

Les producteurs ne sont que cela : pressés, stressants, un débit de paroles étourdissant et un volume sonore à l'avenant. Leurs réactions sont au moins aussi imprévisibles que les "créatifs" qu'ils emploient, et on oscille entre la tyrannie et la vénération avec une constance et une soudaineté qui laissent le spectateur un peu étourdi.

Loin de ces péripéties, trépidations, se dresse l'hôtel.

Majestueux, oppressant de bout en bout, il occupe un rôle à part entière, presque une incarnation matérielle (je ne dirai pas inanimée, ce serait mentir) d'un autre des protagonistes du film, sur lequel je resterai volontairement évasif dans cette critique.

Sa fausse quiétude, le paisible calme qui règne en ses murs sont trahis par les quelques bruits venant les briser, systématiquement flippants, presque irrémédiablement annonciateurs de malheurs à venir.

Et, bien sûr, l'inamovible voisin (John Goodman).

Une énigme à lui seul.

Inquiétant jusque dans ses élans de sympathie, desquels on ne décidera jamais si ils sont spontanés ou non, puisque très souvent accompagnés de leur contrepartie négative, physiquement ou psychiquement, pour Barton.

Un film à voir et à revoir si l'on souhaite déceler d'autres niveaux de lecture, mais qui donne déjà bien matière à réflexion lors d'un premier visionnage, et peut se suffire à lui-même si l'on souhaite rester en surface.

Vraiment une construction agréable, un rythme contemplatif (dans le bon sens du terme) qui laissent au spectateur le loisir de faire son propre cheminement en parallèle.

Une expérience assez unique en son genre.

Je recommande chaudement !