Un petit mouchoir imbibé d'éther : let's fly !

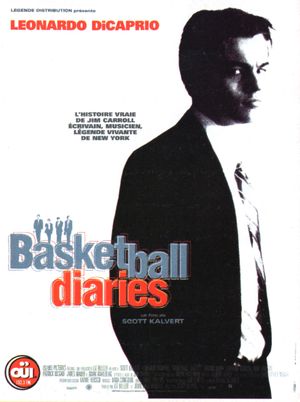

Très méconnu ce petit film. Pourtant, il fut un temps où Dicaprio pouvait encore jouer dans un biopic sympa sans avoir besoin d'un kilomètre carré de costume d'époque, d'une épaisse couche de blush, d'un décor à 500000 $ et d'un salaire équivalent au PIB du Tadjikistan.

Le film se base sur l'autobiographie d'un ancien junkie new yorkais devenu artiste, Jim Carroll. Nous sommes dans le New-York pauvre et salace des années 60, aux côtés de ce cet ado plein de fougue, aussi intelligent que vulnérable, et poète à ses heures perdues. Au départ source d'inspiration pour ces écrits poétiques, la drogue précipite rapidement Jim et ses amis dans l'engrenage infernal de l'addiction.

Je n'ai pas lu le bouquin en question. Je ne peux donc pas me prononcer concernant l'éventuel respect du texte original. Les quelques critiques présentes sur le net ne sont toutefois pas très positives à ce sujet. En revanche, pas besoin d'être Jordan pour assurer que Dicaprio ne sait vraiment pas jouer au basket ! Ce qui est embêtant quand on sait que Carroll était un excellent joueur, évoluant parmi d'autres américains de race blanche, encore bons dribbleurs à cette époque. Le réalisateur essaie donc tant bien que mal de créer l'illusion : gros plan sur joueur -> gros plan sur panier -> switch ! Trop fort ce Léo !

Fort heureusement, malgré un titre qui pourrait laisser croire le contraire, le film ne se focalise pas du tout sur le basket. Cette lacune sportive est de toute façon largement comblée par un Dicaprio déjà très haut perché. Révélé à l'époque aux côtés de De Niro dans « A boy's life », le petit crève littéralement l'écran. Il faut dire qu'outre sa notoriété grandissante, sa ressemblance physique avec Monsieur Carroll a surement joué en sa faveur. Engagé dès ses premiers rôles, il s'est entretenu avec un certain nombre de 'spécialistes' (médecins, anciens addicts) afin de bien cerner les nuances d'effets engendré par la drogue dure. Cette technique semblant porter ses fruits, il consultera plus tard les meilleurs chorégraphes du moment pour assurer un inimitable 'I'm the king of the world' (c'est gratuit).

Enfin bon, toujours est-il que le résultat est là. On se demanderait presque si Di Carpaccio ne s'est pas lui-même piqué entre deux shoots tellement son jeu est bluffant. Exception faite de Lorraine Braco et de Mark Wahlberg qui assument bien leur second rôle, les autres acteurs ne cassent pas trois pattes à un canard. Ce qui crée un réel décalage de prestation.

Côté réalisation, Scott Karlvert se permet quelques gros trips boyliens. Dicaprio au shotgun façon Terminator puis courant telle une petite vierge dans un champ de violettes, c'est kitch et ça le fait bien. Le passage du Peep Show est un des plus réussi. Triste et amusant à la fois.

Enfin, la confrontation finale mère / fils est construite autour d'une symétrie remarquable. Un plan centré sur une porte à demi-close, mère et fils de part et d'autre, rappelant la rupture quasi totale entre ce qu'était Jim et ce qu'il est devenu.

Bon alors pourquoi 8/10 ? Un sujet pareil est difficile à traiter car on peut vite tomber dans cette espèce de voyeurisme malsain que j'évite de côtoyer au cinéma (exemple dans un registre similaire : Requiem for a Dream). Basketball Diaries n'est pas de ce bord et c'est tout à son avantage. C'est avant tout un film de sensations, centré sur la perte de l'innocence. Une leçon d'espoir qui émeut sans forcer le spectateur à tomber dans l'empathie.

Même si cette adaptation possède quelques défauts, elle aura permis à ce grand bonhomme, aujourd'hui décédé, de se faire connaitre du grand public et d'acquérir une petite notoriété qu'il méritait amplement.