C’était en 2015.

C’était à l’époque où Netflix péchait au gros et où – moi le premier – on s’imaginait que ça allait surement redynamiser le cinéma.

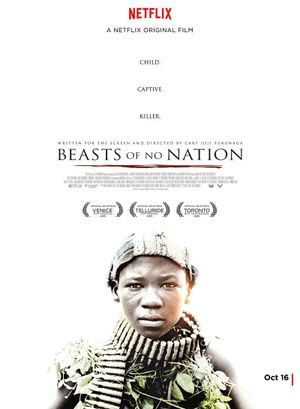

Or parmi les « gros » de l’époque il y avait – excusez du peu – Martin Scorsese, Duncan Jones, Alex Garland, David McKenzie, Bong Joon-ho… Et donc aussi l’auteur du film dont il est question ici : Cary Joji Fukunaga.

Et si entre les Mute aux autres Okja il y a eu au final pas mal de pétards mouillés, force m’est de constater aujourd’hui que ce Beast of No Nation ne faisait clairement pas partie de cette triste catégorie.

J’irais même plus loin en disant que ce film là est l’incarnation même de ce que Netflix promettait alors : un nouvel élan pour le cinéma.

Parce que oui, quand on y réfléchit bien, Beast of No Nation apporte vraiment quelque-chose d’intéressant au cinéma ; et quelque-chose qu’on n’aurait pas forcément pu voir au cinéma.

Car en soi, Beasts of No Nation n’est pas très vendeur.

Une seule vraie tête d’affiche – Idris Elba – et qui, en plus, n’occupe qu’un second rôle.

Un sujet dur à traiter et difficilement engageant.

Une approche plutôt ambitieuse et risquée au regard de la délicatesse de notre époque…

…Je comprends que les grosses majors ne se soient pas bousculées pour financer un tel film.

Seulement voilà, il se trouve qu’à mes yeux Beasts of No Nation a pourtant vraiment quelque-chose de singulier à proposer.

Il y a d’abord le sujet, comme je le disais préalablement. Parler des enfants soldats en Afrique, de mémoire, on n’avait pas fait ça dans un film à gros budget depuis Blood Diamond en 2006 (parce que oui, Incendies de Denis Villeneuve, chez moi, n’existe pas. ^^) Et encore, dans le film d’Edward Zwick ce n’était qu’un arc narratif parmi d’autres alors qu’ici c’est vraiment le cœur de l’intrigue.

Mais au-delà du simple sujet il y a cette manière d’en parler ; la manière de montrer.

Au cinéma, un sujet n’est jamais grand-chose s’il n’est pas habilement mis en lumière par un regard d’auteur.

Ici, dans ce Beasts of No Nation, il est clairement question de regarder les choses selon le regard d’un enfant, le héros, Agu. Et si le principe d’une narration interne n’a rien de neuf, il présente néanmoins ici une certaine prise de risque puisqu’un tel choix va forcément devoir poser la question du ton.

Entre les versions édulcorées à la Jojo Rabbit et les versions sans concession à la mode d’un Requiem pour un massacre il y a tout un monde ; monde dans lequel Fukunaga va s’efforcer d’ajuster sa propre note.

Et j’avoue qu’elle m’a particulièrement séduite cette note trouvée par Fukunaga. Pas dans l’excès, pas dans l’écœurement, pas dans la moraline, Beast of No Nation nous plonge dans son univers pas-à-pas.

C’est un parcours où la guerre n’est d’abord qu’une toile de fond, avec des soldats de l’ONU postés là sans qu’on ne voie rien des combats. Au milieu de ça les enfants jouent comme ils peuvent. Les plus jeunes garçons s’inventent une télé dans laquelle ils font vivre un monde riche d’imagination tandis que les plus âgés fantasmes sur les courbes naissantes de leurs camarades féminines.

Malgré le dénuement il y a de la vie, de la couleur, et une inventivité plastique qui rappellent que le drame n’interdit pas l’esthétisme.

Et là où le film de Fukunaga marque indéniablement des points, c’est qu’il a pleinement compris que pour que son drame impacte, il faut que son sujet ne soit pas le drame mais l’humain.

A prendre le temps de construire Agu comme un enfant inventif, espiègle et farceur, il en fait déjà un sujet aimant et aimable avant même que ne survienne ce qui va devoir survenir.

Ce qui va devoir survenir c’est bien évidemment la guerre, et sur ce point encore, Fukunaga marque à nouveau des points. Il n’élude pas mais sans forcément insister. Il marque des évènements forts mais sans s’attarder dans une logique racoleuse. La dynamique de l’histoire permet de montrer et de fuir tout aussitôt.

L’oppression est là mais elle trouve une forme d’échappatoire permanente.

En cela aussi, les choix d’esthète de Fukunaga portent vraiment leurs fruits. A construire ce monde lumineux et coloré (au point d’en être peut-être un poil trop laiteux), Fukugana nous offre une Afrique toujours susceptible de nous surprendre et de nous émerveiller, au point que les membres d’une junte puissent apparaitre comme une bande de grands-guignols dont ou pourrait presque se prendre – par effet de contraste avec les scènes précédentes – de sympathie.

De là le film tiendra-t-il sa ligne qu’il ne quittera jamais ; cette ligne ténue qui consiste à essayer de maintenir un sas de sortie où pouvoir respirer malgré ce qui se met en place autour de nous.

Et alors qu’on assiste progressivement à de plus en plus de cruauté et de barbarie, on se raccroche à l’idée que tout cela ne sera pas vain, que la cause est peut-être juste, et que ce général intriguant campé par le somptueux Idriss Elba saura donner du sens à tout ça.

De là se déroule une aventure durant laquelle on voit un nouvel Agu se forger ; durant laquelle on voit une nouvelle famille de constituer, tout en poursuivant le grand élan d’une révolution dont on aimerait croire qu’elle changera quelque-chose…

Mais comme quoi le cinéma n’est-il jamais plus intéressant que lorsqu’il reste fidèle à son étymologie, puisque c’est dans sa capacité à se mouvoir et à se transformer que ce Beasts of No Nation va savoir tirer son plus grand intérêt.

Car en avançant, Fukunaga va progressivement changer les équilibres. De plus en plus souvent les moments d’épopée presque oniriques vont être violemment percutées par des vérités crues. Les illusions vont tomber, les icônes vont décevoir, et par cet étrange cheminement, Fukunaga va parvenir à nous conduire là où il avait cherché à nous conduire depuis le début : au fond.

Conduit par l’innocence d’Agu on va progressivement connaitre le déniaisement. Préparé, on va pouvoir enfin voir.

Voir ce qu’il était difficile jusqu’alors de montrer.

La cruauté. Le non-sens. La perte de repères. La folie. Et quand bien même, Fukunaga ne rompt-il toujours pas avec cette ligne qui consiste à éviter ton appesantissement et tout racolage, que sur la fin, il parvient malgré tout à générer un effet d’accumulation et de saturation.

Le sas n’est plus là. Pour personne. Ni pour Agu. Ni pour son commandant. Ni pour les spectateurs.

De là un altermonde se créé. Celui dans lequel on se sauve ou on sombre. Les couleurs se délitent. Les sillons imaginaires se creusent. Et les illusions s’écroulent.

…Et puis progressivement on remonte, le film nous amenant à respirer tout doucement. A prendre conscience de ce qu’on a vu et surtout de ce qu’on n’a pas vu.

Comme un symbole, le film se conclut presque par un face-à-face entre cet enfant-soldat plus adulte que l’adulte qu’il a face à lui. Un enfant soldat qui nous rappelle aux enfants que nous sommes tous sur cette question ; à ce qu’on a vu parce qu’on nous l’a montré mais surtout à ce qu’on n’a pas vu parce qu’on n’est pas prêts à voir.

En cela Fukunaga accomplit presque un sans-faute.

Presque parce qu’avec le recul, cette conclusion sonne comme une frustration. On peut en effet regretter qu’Agu se perde ainsi en démonstration sur la fin et que le film n’ait pas finalement pas exploré davantage cette notion de perte des sens même si, d’un certain point de vue, cet équilibre peut aussi se justifier totalement.

Le fait est malgré tout que j’ai senti un manque ; un manque que l’auteur génère pourtant volontairement, le but ayant été manifestement de faire en sorte qu’on ressorte de ce film en se disant que ce qui pouvait être dicible et visible a été dit et montré, mais qu’au-delà, on rentrait dans un tout autre cinéma…

En cela donc, Beast of No Nation se pose comme un habile tour de force ; ce tour de force d’avoir réussi à montrer ce « peu » qu’en d’autres circonstances on n’aurait pas pu montrer.

Car oui, ne l’oublions pas : à la base on avait affaire là à un film à la genèse bien longue et chaotique. Sept longues années durant lesquelles Cary Joji Fukunaga s’est efforcé d’adapter avec le plus de justesse possible le roman du même nom ; sept années pour rallier un à un les soutiens – dont Idris Elba – puis accepter de se serrer la ceinture pour que le film puisse espérer être produit… Et tout cela sans avoir l’assurance à cette époque-là d’être un jour convenablement distribué.

…Et c’est là que Netflix a donc su jouer son rôle de bienfaiteur.

Alors d’accord. Peut-être que sans Netflix ce film aurait quand même trouvé son distributeur. Peut-être qu’aussi il aurait malgré tout connu son petit succès critique.

Peut-être…

…Mais peut-être pas.

Le fait reste que ce Beasts of No Nation était dès le départ un film audacieux ; un film qui risquait quelque-chose, et un film qui au final a réussi à se transformer en pari gagnant.

Alors du coup moi je dis merci. Je dis merci à tous ceux sans qui ce film n’aurait pu être visible.

Car s’il est indéniable qu’il mérite d’être vu, Beasts of No Nation n’en est pas moins un film qu’il était compliqué de diffuser et de rendre accessible.

Et même si aujourd’hui la politique de Netflix s’est infléchie sur ce domaine, soyons lui gré de ces rares pépites qui, à un moment donnée, ont su élargir le champ des possibles…