Il est surprenant que, lorsque est évoqué ce deuxième long métrage du réalisateur danois Nicolas Winding Refn, soit essentiellement mise en avant, sans doute à cause de la filmographie postérieure du réalisateur, la violence qui est censée le caractériser. Une certaine énergie lance en effet le film, pulsée par la musique, par ces pas arpentant le pavé et permettant la présentation successive des personnages, à la faveur d'un mouvement ascensionnel de la caméra. Mais, si la tension, après un incipit bonhomme, devient rapidement présente, on n'assiste jamais à une érotisation de la violence telle qu'elle peut s'exhiber chez un Tarentino. A l'inverse de cette expansivité assez latine, la densité du tourment intérieur évoquerait plutôt, ici, un autre grand Nordique, Ingmar Bergman, dans ses films les plus sombres et les plus abyssaux. Mais un Bergman colorisé, modernisé, habillé de XXIème siècle, bien entendu.

En effet, bien plus que la fascination pour une violence pure, c'est un questionnement autour de la virilité qui semble s'exprimer ici : comment être un homme, qu'est-ce qu'être un homme, un vrai, de nos jours, dans le "monde pourri" dénoncé par le personnage de Léo, qu'incarne un Kim Bodnia à fleur de peau ? Plusieurs types nous sont proposés : ce Léo, apprenant rapidement qu'il va être père et que l'on voit pris de vertige au bord de ce gouffre. Le personnage de Lenny, Mads Mikkelsen en cinéphile obsessionnel, confit de timidité. Des personnages de videurs, tout en muscles, flingues, violence et racisme. Le patron d'un vidéoclub, grand connaisseur du porno, tout en distance et bouclettes, essentiellement occupé de sa chevelure...

La narration se centre sur les deux premiers de ces types masculins, qui pourraient incarner des sortes d'opposés : l'hypermâle, en couple et venant de prouver sa vigoureuse virilité à travers l'embryon qu'il vient de susciter dans le ventre de sa compagne. Ses camarades masculins, d'ailleurs, ne manquent pas de le féliciter pour cette performance. Le demi-mâle, célibataire dans des murs étroits, et ne connaissant la vie et le corps des femmes que sur pellicule ; monde en deux dimensions, diffusant dans l'obscurité d'une caverne ses pâles lumières mouvantes, et vis-à-vis duquel Lenny a développé une véritable addiction, qui ne saurait toutefois lui faire oublier totalement les charmes de la 3D.

Car ces deux spécimens vont connaître des évolutions croisées : médusé par la promesse de bouleversement futur que sa compagne abrite au creux de son joli corps, Léo se voit brusquement émasculé, perdant totalement le mouvement de désir qui le conduisait constamment vers elle, ainsi qu'elle le lui rappelle douloureusement. Par un jeu de substitution peut-être assez transparent mais malheureusement assez vraisemblable, sa fascination se tourne vers des calibres de remplacement, calibres visant, quant à eux, à donner non pas la vie, mais la mort, puisqu'il s'agit des armes, dont son beau-frère videur lui procure, en secret, un exemplaire. On ne fait jamais trop pénitence et on ne saurait se repentir suffisamment du sacrilège de s'être pris pour Dieu et d'avoir conçu un petit être vivant !...

A l'opposé, le personnage de Lenny, éprouvant, malgré ses dénis, le vide que toutes ces vies issues d'une lanterne magique ne sauraient combler, tombe sous le charme d'une charmante vendeuse blonde, qu'il entreprend d'approcher. Tentative qui donne lieu à la scène la plus désopilante du film, et en même temps à sa plus grande prouesse scénaristique, puisque c'est bien la première fois que la platitude d'un dialogue, au cinéma, peut faire hurler de rire en raison de cette platitude même, qui avoue non sans humour la difficulté à passer de la vie rêvée à la vie même, la difficulté à faire de sa vie une œuvre d'art. Où l'on voit qu'il ne faut pas juger trop vite et que la vie des ombres, quoi qu'estime le sens commun, peut être plus dense, plus réelle et plus excitante que la vie des corps charnels, lorsque ceux-ci ne parviennent à produire qu'un piètre scénario.

Ainsi, pendant que le personnage initialement regardé comme un peu simple, superbement servi par l'interprétation de Mads, entreprend maladroitement mais délicatement de bâtir sa vie, une vie d'amour et de respect de l'autre, Léo s'emploie méthodiquement et systématiquement à détruire autour de lui cette vie qu'il refuse et qui le terrifie. Autre scène d'anthologie : celle où, se dressant devant l'écran de cinéma qui projette le film sur son propre corps, un film justement violent et promouvant la fascination pour le meurtre, Léo, par un jeu de provocation stupide, entre dans la spirale de la violence qui lui sera fatale. Difficile de ne pas voir là une condamnation de la fascination macabre pour la violence, propagée par toute une catégorie de la production filmique... D'autant que Léo retournera finalement son arme, quelques scènes plus loin, contre celui-là même qui la lui a procurée ; réécriture à balles réelles de "L'arroseur arrosé"...

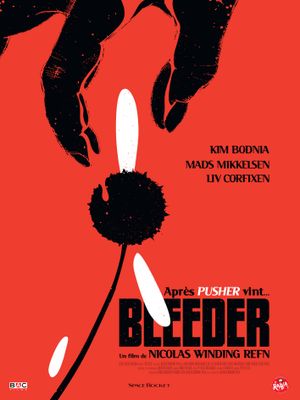

Un rouge amniotique baignait initialement le film : rouge correspondant à une vision depuis l'intérieur du corps, en accord avec l'irruption de la grossesse à l'incipit du film, en accord avec la colère et la panique provoquées par cette nouvelle, en accord avec tout le sang qui devra laver cette audace prométhéenne. Et c'est finalement le bleu plus serein et apaisé, plus conventionnel aussi, auquel se voyait systématiquement associée la jeune serveuse, selon un code couleurs très strictement réparti, qui prendra le dessus dans l'ultime scène. Une scène nocturne, enluminée de spots ; scène de cinéma, dans laquelle le réel se montrera enfin à la hauteur de la fiction. Des deux modèles masculins mis en présence et observés dans leur évolution comme dans un creuset expérimental, Refn indique sans ambiguïté quel est celui qui se sera fait dévorer par ses propres démons.