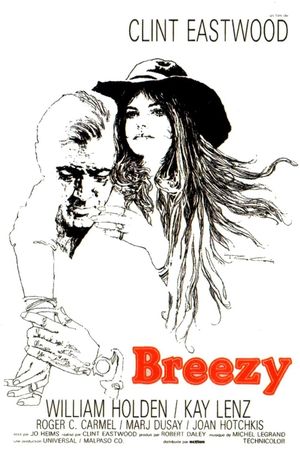

Clint Eastwood a prouvé à maintes reprises qu’on ne pouvait le circonscrire à des définitions figées. Si son admirable carrière de cinéaste a bel et bien imposé cette réalité, tout était à faire lorsqu’il ne comptait encore que deux réalisations à son actif. À quarante-trois ans, il n’était guère plus que le flic bien droitier que l’on appelait l’inspecteur Harry, et avec lequel beaucoup de commentateurs mal avisés le confondaient trop souvent. Son troisième long-métrage a démontré qu’il pouvait tenir un discours de gauche alors même qu’on le prenait pour un solide républicain, et qu’il savait manier le langage des sentiments avec autant de finesse qu’il pratiquait solidement celui de la poudre. Laboratoire où se déroule l’expérience : Hollywood, au début des années soixante-dix, quatre ans après Woodstock. La guerre du Vietnam est sur le point de se terminer. Les salles de cinéma affichent L’Homme des Hautes Plaines, un western probablement signé par un quelconque tâcheron. Les garçons et les filles ont les cheveux longs, les jeans pattes d’éph’ se portent avec un gros ceinturon. Chacun, chacune sa guitare en bandoulière pour fredonner ensemble, dans la rue ou sur la plage, You are the Sunshine of my Life, d’un Stevie Wonder en dreadlocks. À côté de ces Kerouac en herbe, la vie continue. Attaché-case à la main, les hommes d’affaires vont au bureau en Cadillac, et leurs épouses se retranchent sous d'improbables choucroutes. Ce sont des mondes antagonistes qui se côtoient en s’ignorant. Breezy raconte justement l’approche inattendue entre ces deux continents. Miss Breezerman-Breezy est une autostoppeuse baba cool arrivée en California (dreamin’) de son Chicago natal. Tourbillon d’énergie et d’espérance en longues fripes et chapeau de cow-boy, elle est fauchée et elle aime les chiens, les arbres, les fleurs. Fuyant un conducteur entreprenant, elle fait un jour la rencontre de Frank Harmon, un fringant quinquagénaire divorcé, bronzé et musclé, misanthrope reclus dans une maison de rêve, patron d’agence immobilière qui se débat avec ses problèmes de pension alimentaire. Pas gênée, elle s’incruste chez lui, profite du frigo, de la cheminée et de la chaîne stéréo dernier cri, et entreprend de réanimer son hôte paralysé par le conformisme social. Indulgent mais pas dupe, lui se laisse faire, un rien agacé par cette hippie fantasque capable de proposer une promenade sur les dunes à quatre heures du matin.

https://www.zupimages.net/up/20/39/yors.jpg

Entre le vieil ours des collines engoncé dans son costume de solitude et la jeune fille idéaliste, pétillante, libre comme l’air et légère comme le vent, l’étincelle du sentiment amoureux finira par se produire. Bien sûr, les esprits les plus sceptiques et récalcitrants voient immédiatement poindre le danger du scénario cousu de fil blanc, sur lequel clignotent de grosses ampoules signifiantes. Mais le réalisateur ne mange de ce pain-là. D’où vient donc qu’il se tire de ce marais de douceurs avec les honneurs de la guerre ? C’est que, plutôt qu’éluder les clichés, il les réoriente et les redéfinit en les passant au filtre d’une sensibilité à fleur de peau. Il se coule dans un moule préexistant non pour mieux pour le subvertir, mais pour en radicaliser le potentiel. Le schéma classique du "tout les sépare mais ils s’aiment", il se fait un plaisir de l'énumérer, presque point par point, au début du récit. Outre les questions d'âge et de statut social, leurs façons de s'habiller, de parler (elle beaucoup, lui très peu), leurs dialogues même (il lui demande si elle n'est pas un peu jeune pour fumer, elle rétorque que c'est plutôt lui qui est trop vieux), tout joue sur le diamétralement opposé de leurs natures et de leurs situations respectives. Et le cinéaste est là pour dessiner uniquement leur trajectoire l'un vers l'autre et la courbe tantôt contrariée tantôt limpide qu'ils tracent conjointement. C'est la première beauté de ce film matinal que d’offrir un présent à ses deux personnages. Pas ou peu de passé, un futur incertain : cet homme mûr et cette jeune femme sont donnés pour ce qu'ils sont ensemble, et très peu pour ce qu'ils ont pu être (d'où ils viennent), sauf de manière soit très expéditive, soit très subtile. Expéditive lorsqu'elle lui débite sa (courte) vie en trois minutes au petit déjeuner, subtile parce que c'est par l’intermédiaire de trois femmes qui sont passées dans sa vie à lui (le temps d'un mariage, d'une amitié amoureuse ou d'une nuit) qu'un peu de ce qu'il est affleure. Ce qu'on apprend ainsi de sa biographie suffit : c'est un homme qui ne sait pas aimer, ou trop tard. Ce sont également ces trois expériences qui donnent, en creux, de la densité à sa relation avec Breezy.

Deux autres éléments, presque des personnages à part entière, jouent un rôle important : un chien ressuscité que Breezy baptise Sir Love-a-Lot et une belle maison californienne faite de bois sombre, de pierres et de verre. Découvert mourant sur le bord de la route au moment précis de leur rencontre, le premier est ce qui constitue Frank et Breezy comme couple "moyen" lorsqu'il les accompagne, tenu en laisse, dans leurs promenades. Il parfait le tableau. Témoin de toutes leurs hésitations, séparations, effusions, c'est aussi lui qui les réunit dans la dernière scène, un peu à la manière du chat sans nom de Diamants sur Canapé. Si ce chien est clairement du côté de l'amour, le rôle de la maison de Frank est quant à lui nettement plus ambigu. Car Breezy est une histoire de seuils. D'âges bien sûr, mais aussi et surtout de lieux, d'espaces. Ils se tiennent chacun à un bout du spectre. Elle est du côté de l'air, de la belle étoile, lui du côté de l'architecture. Qu'il soit seul, et alors c'est une construction rigide, froide, à peine plus peuplée que les maisons à vendre qu'il fait visiter, dans laquelle il déambule entre les vitres et leurs reflets. Que Breezy surgisse, et alors c'est tout un jeu de baies transparentes qui glissent pour l'inviter (malgré lui) à entrer, ou bien pour la regarder partir (toujours à contrecœur). Lorsqu'elle évolue dans la demeure, qu'elle la visite, qu'elle s'y implante, la bâtisse se fait plus flottante, plus mouvante. C'est là, au premier regard, que la jeune fille a choisi de s'installer, il ne lui reste plus qu'à y attendre Frank ; une évolution que deux scènes pivots organisent. De retour d'une balade un brin forcée au bord de l'océan, Frank extirpe la jeune fille endormie de sa voiture, la jette sur son épaule, fesses devant, tête en bas, comme un sac, comme une enfant. Ils passent alors le seuil ensemble, dans une séquence qui rappelle la fin de La Prisonnière du Désert, lorsque John Wayne porte Natalie Wood à bout de bras (dans l’auto, déjà somnolente, Breezy n'avait pas manqué de demander : "Are we going home, now ?"). Le trouble ressenti par le vieux cowboy réactionnaire face à la femme indienne qu'il avait quittée fillette et blanche n'est d'ailleurs pas très éloigné de celui qui parcourt Frank. Le cinéaste ne décrit jamais leur histoire sur un mode scabreux ou scandaleux, il choisit plutôt une sorte de ton badin qui relève d’une profonde évidence et neutralise avec une désarmante facilité tous les préjugés. Mais dans le même plan, dans le même mouvement (une tape sur les fesses, un peu de guimauve sur le sein), ils sont quand même aussi un peu père et fille. Le second franchissement s'effectue lorsque Frank, rentré chez lui seul et tard, cherche Breezy sans la trouver. Pensant qu'elle est partie, il s'assoit sur son lit, la mine défaite, commence à se déshabiller dans la pénombre, lorsque soudain une main apparaît sur son torse, qui l'attendait. Le mariage de la pudeur et de la tendresse (qui s’était déjà cristallisé dans la scène d’amour) atteint ici sa plus haute formulation.

https://www.zupimages.net/up/20/39/6jax.jpg

Avant de se retrouver et de sceller leur attirance mutuelle, l’un et l’autre doivent pourtant exécuter un véritable parcours du combattant. En adoptant le style de vie de Frank, Breezy renonce à la sacro-sainte règle de la routarde. Quant à lui, si ses amis bedonnants lui envient cette escapade avec une jeunette, ils lui font aussi sentir que ce petit oiseau fait un peu désordre dans son existence confortable d’Américain bourgeois. Et c’est précisément suite à une conversation avec eux qu’il décide de rompre, en arborant un masque d’égoïsme et d’indifférence, peut-être pour son bien à elle mais surtout afin de demeurer fidèle aux conventions du monde auquel il appartient. Le démon de midi d’un cinquantenaire bien nanti qui s’éprend d’un tendron de dix-neuf ans se termine généralement très mal au cinéma, surtout quand l’entourage et le milieu social s’emploient à détruire l’idylle. Pas ici. Mais tout en conservant un optimisme calme, le film ne connaît pas vraiment de happy end ; plutôt une inclination tranquille à l’espoir sur lequel se forgent les plus beaux paris. Tout est question d’individualismes : Frank et Breezy retombent dans les bras l’un de l’autre, parce que ça leur convient à ce moment-là de tenter quelque chose ensemble, même si c’est seulement "pour un an, pour essayer." Il est du soir, du noir, elle est du matin, au propre comme au figuré. Pour lui, les choses s'arrêtent au début du jour, c'est le moment où il appelle un taxi pour sa conquête de la veille. Pour elle, à chaque nouvelle aube, tout recommence (voir la belle scène de générique où elle marche, bille en tête, dans un Los Angeles ombragé et aéré qu'Eastwood filme comme Carmel), et peu importe si c'est à l'identique : se faire payer un café, peut-être un repas... Même son surnom sonne comme la brise chaude et odorante du petit matin qui l'oblige à garder toujours la main sur son grand chapeau mou, ce suave courant d’air donnant au film son titre. L’œuvre est magnifiquement portée par William Holden, dont la maturité séduisante apporte chair et épaisseur au retranchement bourru et finalement vaincu de Frank, et par ce petit trésor nommé Kay Lenz, bourrasque frémissante de charme, de fraîcheur, d’enjouement, d’ingénuité et de sagesse mêlées, qui illumine chaque instant où elle apparaît de sa gracieuse présence. Superbe méditation sur la vie qui passe, le temps perdu, le danger de manquer une ultime source de bonheur, Breezy est une authentique pépite, terriblement méconnue alors qu’elle côtoie les sommets de la filmographie eastwoodienne. Vingt-deux ans avant Sur la Route de Madison, elle indiquait avec quelle émotion le cinéaste savait déjà exprimer la douce et secrète logique du cœur.

https://www.zupimages.net/up/20/39/vag3.jpg