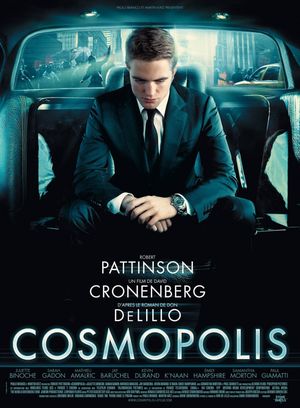

Fut un temps où j’étais abonné au Magazine Premiere. Pourquoi cette information en guise d’accroche de ma critique ? Tout simplement parce que je me revois aller à la boîte aux lettres, y prendre le courrier et y voir mon magazine du mois que je lisais toujours avec passion et gourmandise. C’était le numéro de mai 2012 (Spécial Cannes, qui plus est) où Robert Pattinson faisait la couverture : « Le Choc Pattinson - Sa virée en enfer avec Cronenberg ». Premiere consacrait donc dans ce numéro un dossier spécial à l’œuvre du maître canadien, et c’est donc avec ce souvenir que j’ai entamé en 2020 mon premier visionnage de l’avant-dernier film de Cronenberg, Cosmopolis.

Le XXIème siècle de Cronenberg - dans la continuité de la dernière décennie de son XXème siècle - est l’ère des adaptations d’œuvres littéraires. Du Festin nu à Cosmopolis, en passant par le Crash controversé, ou encore le brillantissime A History of Violence, Cronenberg n’utilise plus sa matière créative et inventive, il sublime celle des autres. Seuls eXistenZ et Eastern Promises sont des scénarii originaux, même si c’est Steven Knight (le créateur de la série Peaky Blinders) qui signe le scénario d’Eastern Promises.

Il est vrai que je ne suis pas friand d’adaptation (je l’ai déjà évoqué dans ma critique de La Mouche, je reconnais toutefois que Cronenberg ne perd jamais son identité artistique, puisque son désir reste le même : manier l’étrange, tourmenter les esprits de ses personnages et de ses spectateurs, et retranscrire la dualité de l’être humain.

Cosmopolis est un roman jugé inadaptable de Don DeLillo, puis une adaptation cinématographique très cronenbergienne. Les deux artistes ont le mérite et le point de commun d’être de véritables visionnaires.

Cosmopolis est un roman illuminé qui annonce l’effondrement du système financier mondial, en d’autres termes il anticipe la crise des subprimes.

Videodrome est un film qui, plus subtilement et métaphoriquement prédit le rapport nocif entre les écrans et les humains.

À travers le générique et la scène d’ouverture, Cronenberg s’approprie ce film, il salue son spectateur avec sa signature. Le générique n’est pas sans rappeler celui de son précédent film, A Dangerous Method, la scène d’ouverture est un long travelling, marque de fabrique du canadien.

Cette scène d’ouverture présente le principal lieu du film, à savoir une limousine. Il va sans dire que la limousine symbolise de nombreuses choses, qui sont décrites et dénoncées dans Cosmopolis. La limousine, c’est d’abord le luxe, la grandeur, l’espace. Puis la limousine, c’est également le mouvement. Le travail du héros ne se fait pas dans un bureau, mais dans une limousine, car le monde évolue et avance continuellement, c’est pourquoi pour ne pas prendre de retard, il faut savoir s’adapter, et cette adaptation passe par le mouvement.

Pour pouvoir apprécier le film à sa juste valeur, il faut - je pense - appréhender le film comme une satire du capitalisme, mais surtout voir le héros Eric Packer comme la fin et les moyens du capitalisme. Le protagoniste n’est pas manichéen, il est à la fois le sujet et le maître d’un système.

Cronenberg utilise la métaphore du mouvement, mais n’est pas en reste quand il s’agit de gérer les espaces. En effet, la gestion des espaces dans ce film est tout bonnement impressionnante. D’abord, les trois quarts du métrage se déroulent dans une limousine, qui est filmée sous tous les angles possibles. Eric Packer est toujours à la même place, la place du roi, la place du celui qui domine. Ses interlocuteurs - qui changent d’une scène à l’autre - sont constamment dominés par le fauteuil qui fait office de trône dans lequel Eric est assis. Paradoxalement, Eric Packer domine par sa position, toutefois il est prisonnier par cette dernière. Ses mouvements sont limités, seuls ses mots sont libres.

Dans Cosmopolis, Cronenberg expérimente l’usage des espaces et des mouvements.

Eric Packer est un personnage déconnecté du monde, il traverse New York à bord de sa limousine, il n’a que faire du sort du « peuple ». Son désir immédiat dépasse son environnement. Bien que la Bourse s’effondre et que le peuple se soulève, le jeune et suffisant Eric Packer n’est préoccupé que par sa coupe de cheveux. La futilité est une fatalité.

Enfin, Cosmopolis est une fausse ode à la jeunesse, génération du futur. « Destroy the past. Make the future. ». Eric Packer ressemble à ces jeunes millionnaires actuels, qui le deviennent en faisant de l’argent par de l’argent, concept qui d’un point de vue moral me repoussera et me questionnera toujours.

La jeunesse et le temps vont de pair, on a l’habitude d’entendre dire que le temps, c’est de l’argent. Or, dans le film, on nous dit que l’argent crée du temps, qui devient même un actif d’entreprise. Le capitalisme à l’extrême déshumanise, et compte produire quelque chose qui est en réalité trop abstrait pour être matérialisé, le temps.

Le film de Cronenberg demeure très fidèle au roman de DeLillo, son propos reste intact et toujours actuel. Le film est à l’image de son protagoniste - et c’est sans doute pour cela que le film est si peu apprécié - il est vain, prétentieux et exprime une violence froide et clinique, à l’image de ce meurtre gratuit devant un 1v1 de basketball.

Avec Cosmopolis, David le septuagénaire roule à bord de sa limousine, peine à démarrer en étant souvent à deux doigts de caler et ses virages filmiques sont toujours risqués: on n’est jamais loin d’une sortie de route.

PS : la douce, sensuelle et magnifique Sarah Gadon interprète pour une deuxième fois consécutive dans un film de Cronenberg, une femme qui est trompée par son mari. Sacré David.