Zulawski n'a plus grand chose à montrer (pourquoi mettre en scène un roman à 75 ans, un roman de Gombrowicz qui plus est ?) sauf que c'est précisément cela qu'il entend nous montrer (ce plus grand chose qui confine au néant), et il nous le montre comme personne ne le fait, dans un grand mouvement d'exacerbation où malgré tout (c'est-à-dire malgré le néant) les images surviennent.

Pourquoi ce rejet (4 salles à Paris, alors qu'on ne peut pas dire que ce soit la grande bousculade du cinéma d'auteur en ce moment) ? Mon hypothèse est simple : Cosmos ne correspond pas aux critères esthétiques télévisuels. Ils sont rares, les cinéastes vieillissants qui ne finissent pas par s'y plier ; il suffit de voir le dernier Moretti, si "réussi" soit-il, pour se rendre compte de la grande récupération esthétique qui est en train d'opérer en ce moment. Zulawski, lui, comme Godard (et Guerman aussi, mais il est mort), est irrécupérable. L'image, pour ces dinosaures tenaces, est toujours une question.

Des images, donc, dans Cosmos, on en voit de nombreuses. Des images de corps, surtout, qui surgissent sous le bavardage incessant des acteurs dopés à la littérature gombrowiczienne : une bouche étrange, une femme qui se défoule sur une bûche avec une hache, un rapprochement amoureux confinant à l'orgasme, des doigts dans les bouches, des gros plans extatiques, des cigarettes de secours... Ces corps qui déraillent, qui dans un même mouvement embrassent à la fois leur beauté et leur laideur (ou plus précisément ce qu'ils ont d'attirant et ce qu'ils ont de répugnant ; car un corps zulawskien n'est jamais seulement un corps, c'est un corps parmi les corps des autres, n'existant que dans sa relation aux autres corps), n'échappent pas à la plasticité (tout le monde est excessivement beau dans le film) mais l'affichent pour mieux la vider de tout contenu idéologique. En ce sens, Zulawski n'est pas loin de ce que Deleuze nommait, d'après Artaud, le "corps sans organes". "Le corps sans organes, on n'y arrive pas, on ne peut pas y arriver, on n'a jamais fini d'y accéder, c'est une limite. (...) Un CsO est fait de telle manière qu'il ne peut être occupé, peuplé que par des intensités. (...) Il est la matière intense et non formée, non stratifiée, la matrice intensive, l'intensité = 0, mais il n'y a rien de négatif dans ce zéro-là, il n'y a pas d'intensités négatives ni contraires." (Deleuze, Mille Plateaux, 2ème tome de Capitalisme et Schizophrénie) Avec Cosmos, on est, comme spectateur, confronté à ce zéro-là, et c'est une chose troublante, épuisante parfois, mais il y a de la joie ; Zulawski semble dire, à chaque plan : voilà ce que c'est, un artiste, c'est quelqu'un qui ne renonce pas à poser problème, parce que c'est quelqu'un qui justement s'occupe de matérialiser les problèmes, de les mettre en scène, de leur attribuer des corps et des visages, de les pulvériser, de les rendre désirables, de se laisser anéantir par eux, ou bien de triompher mais c'est la même chose.

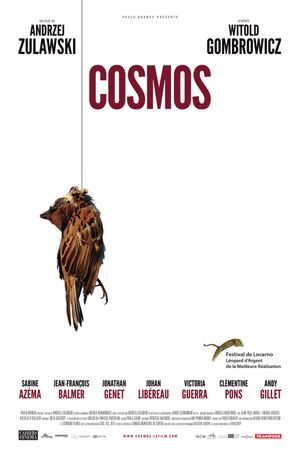

Et puis on finit par comprendre : Zulawski, c'est Jean-François Balmer (qui est inouï dans Cosmos, mais tout le monde est excellent dans ce film), cet homme qui dit des choses sans queue ni tête, qui est animé par une grande phrase chaotique qui ne finira jamais, et qui tient entre ses mains un baton de sourcier. A la fin, le bâton est planté quelque part dans la nuit, entre des gros rochers : ça aussi, c'est une image, c'est l'image de ce que Zulawski laisse derrière lui, un truc dont personne ne peut se servir, mais justement : enfin un truc dont personne ne pourra se servir... A un autre moment du film, quelqu'un laisse un parapluie sur une plage : rien à voir avec le bâton de sourcier.