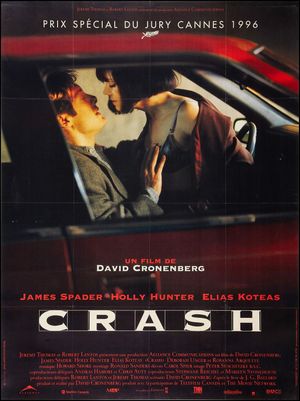

Il est des concordances artistiques si manifestes qu’elles ont la secrète et impérieuse logique d’un alignement de planètes. Quand le roman-culte de J.G. Ballard téléscope le cinéma si singulier de David Cronenberg, c’est à l’un de ces coïts inéluctables que l’on assiste. Crash constitue l’exemple même de l’expérience à prendre ou à laisser, et rien n’est plus compréhensible que de la rejeter en bloc. À chaque spectateur ses limites, selon son propre métabolisme. Incidemment, voici bien la question que le cinéaste met une nouvelle fois en jeu : l’organique. Lorsqu’il reçut le Prix spécial du Jury au Festival de Cannes, décerné pour "son audace et son originalité", le film fut l’objet d’une belle polémique. Nombre de commentateurs n’y virent qu’une coquille porno-arty calculée pour créer le scandale. Aucun plan hard n’est pourtant visible au cours de ses cent minutes, et le soufre dont il est nimbé ne repose que sur la seule violence psychique qu’il éveille sous les crânes. Les personnages passent leur temps à y rechercher une extase masochiste qui sent le cambouis, la tôle froissée et la mort, à s’y tamponner (terme double lame selon la nature du coquillard percuté) avec cette pulsion qu’ont les voitures à s’emboutir, dans des tableaux inquiétants dignes de Francis Bacon. S’il n’est donc pas un objet grand public, Crash n’est pourtant pas non plus particulièrement hot ; on peut même estimer que rarement un long-métrage est allé aussi loin dans la froideur métallique pour aborder les choses du sexe. En revanche, c’est un authentique film d’épouvante sur l’amour fou. Dérangeant. Effrayant. Poignant aussi. Il pousse les cris les plus profonds, ceux qui, retenus étouffés dans la gorge, parviennent à peine à être chuchotés. Il éveille des évidences dont il est impossible de discerner la provenance mais dont l’écho poursuit longtemps après la dernière image. Il représente pour son auteur le basculement définitif dans ce territoire de la science-fiction que l’écrivain a baptisé "espace intérieur", à savoir le point nodal de l’esprit où la réalité extérieure et l’univers mental se croisent et se fondent en une vibration unique.

https://www.zupimages.net/up/20/51/xyy5.jpg

James et Catherine Ballard sont jeunes, beaux et friqués. Mais ils tanguent en plein marasme conjugal et tentent de combler ce vide, ce manque, par de multiples infidélités qu’ils se racontent mutuellement. En attendant l’étincelle qui pourrait enfin électriser leur sexualité, donc les réunir. Elle se produit un soir sur l’autoroute. James heurte de plein fouet une voiture dont le conducteur, projeté à travers le pare-brise, atterrit presque dans ses bras, tué sur le coup. L’épouse et passagère de ce dernier, le docteur Helen Remington, survit comme lui à l’accident. Elle introduit bientôt le couple Ballard parmi la secte étrange des rescapés, des éclopés et des couturés de la route, la cohorte ectoplasmique des revenants flottant sur l'Achéron. Le grand prêtre de cette obscure confrérie est le magnétique Vaughan, archéologue de la carrosserie disloquée dont le panthéon a pour saints Grace Kelly et Albert Camus. Cherchant dans les entrailles des voitures démantibulées les vestiges de la vie de leurs occupants, ce gourou moderne professe le culte de la collision, l'osmose charnelle de l'homme et de son engin favori, inventé en même temps que le cinéma ou presque : la divine bagnole. Celle-ci est en effet chargée de tant d’affects, investie de tant de désirs, bardée de tant d’instincts plus ou moins conscients qu’on ne jurerait pas qu’elle ne soit pas un peu vivante. Son devenir anthropomorphe s’accompagne ici d’une évolution technologique, mécanique et artificielle de l’homme. Mutation impressionnante en ce qu’elle recourt à l’imagerie médicale la plus traumatisante : minerves, broches, prothèses, appareils de contention. L’architecture externe et interne de l’automobile prolonge, complète, déforme, reforme les corps par les cadrages, la lumière et les postures des acteurs. Rendus à l'état d'épaves, les véhicules deviennent les mausolées de leurs propriétaires, des urnes funéraires renfermant les ultimes sécrétions de leurs victimes. Métamorphoses inverses, double capture, noces contre nature de l’humain et de la machine à partir de quoi le film trace un devenir propre, original et fulgurant.

De la reconstitution d’accidents mythologiques (tel celui de James Dean au volant de sa Porsche) à la surenchère des Ballard dans une exultation folle, qui fait sauter tous les verrous du refoulé, le film creuse l’insatiable appétit de la stupeur érotique, sans explication ni gradation, pourvu que ce soit sur la moleskine d'une conduite intérieure après le grand tonneau. Il rejoue sans fin la scène primitive, selon des combinatoires différentes, afin de parvenir au même émoi. Un homme, une femme, une voiture : n’importe lesquels tant qu’il y a triangle. Parfois l’homme ou la femme change ; parfois ce sont deux hommes ou deux femmes ensemble. L’essentiel est que les êtres se cognent, se carambolent. Construit sur une répétition a-dramatique, non progressive, sérielle, le film ne crée pas d’accélération, pas d’urgence, pas d’affolement ni d’enjeu qui se dévoilerait soudain. Il est calé sur un mid-tempo qui favorise l’envoûtement des sens et l’effet de translation du spectateur. Cultivant le respect dû aux grands mystères, la méthode de Cronenberg s'attache au contexte industriel, voire sidérurgique tant elle donne le sentiment éminemment plastique que palpite une existence dans les fers machiniques. Elle capte la sensualité d’un rutilant fuselage qui épouse le galbe d’un sein ou d’une jambe nue, en intégrant dans sa mise en scène sa charge obsessionnelle. La même approche dicte l’organisation des espaces, porteurs d’une ambiance légèrement futuriste, en d’immenses quadrillages qui croisent lignes horizontales et verticales. Voitures, vitesse et multivoies imposent l’exploitation naturelle du parallélisme des courbes et de leur rupture dans la composition visuelle. Le balcon de l’appartement des Ballard, situé au sommet d’une tour à proximité de l’aéroport, constitue l’exemple le plus significatif : Cronenberg y filme en plongée le gigantesque réseau routier qui serpente en contrebas, croise perpendiculairement la hauteur du point de vue aux traînées que dessinent les axes de circulation, le ciel strié par les trajectoires rectilignes des avions au sol où coule le flot continu des véhicules.

https://www.zupimages.net/up/20/51/2zi2.jpg

En observant ce qui arrive à la peau déchirée ou caressée, aux entrailles pénétrées par un sexe ou par du métal, en s’en tenant à une objectivité neutre, à une pure extériorité, Crash obéit à un projet paradoxal. Le feu sous la glace, ce doit être à peu près cela : les frissons de la chair devinés mais tenus à distance par un recul qui empêche de les percevoir pleinement, de sorte que l’excitation ressentie ne se transforme jamais en pur agacement sexuel. L’une des scènes les plus troublantes fonctionne ainsi sur le mode de l’évocation : on ne voit rien qu’on n’ait déjà vu ailleurs (un couple hétéro faisant sagement l’amour) mais on entend Catherine décrire précisément à James, d’une voix féline, la prochaine sodomie à laquelle il se livrera sur Vaughan. Comme le héros de Vidéodrome extirpait les cassettes vidéo d'une béance de son ventre, celui-ci est un homme-voiture avec un volant tatoué sur le torse. Il marque son corps et celui des autres pour pouvoir en jouir. Chaque balafre devient pour lui un sexe cousu, un orifice génital ne demandant qu'à vibrer, la marque tangible du passage de la libido. Mais l’intelligence de Cronenberg consiste à ne pas relier trop évidemment Éros et Thanatos. Si Catherine ressort marbrée d’ecchymoses d’un rapport avec Vaughan, si la relation James-Vaughan est empreinte d’une violence latente et s’achève en un brutal dépucelage métaphorique à grands coups de stock-car, le cinéaste montre également autre chose : comment les gens s’arrangent pour copuler dans un habitacle, quelles postures ils adoptent, à quelles acrobaties ils sont obligés de s’adonner, quelles tortures ils doivent s’imposer. Emblématique est à cet égard le personnage de Gabrielle, vénéneuse infirme appareillée d’un invraisemblable harnachement robotique, nouvelle poupée d'Hans Bellmer : chacune de ses prestations implique de cruelles torsions, distorsions, contorsions, un calvaire physique, un jeu terrible de la souplesse extrême pour un individu déjà mutant.

Sur la chair s’impriment donc les récits sans pitié des accidents de l’existence, relevés très précis de toutes les luttes possibles. Entre les cuisses, on peut lire les empreintes encore rouges de l’étreinte de la veille. On remonte le long d’un membre en bouillie comme on parcourt une terre dévastée ; parfois les plaies sont si larges qu’on les croirait sur le point de s’ouvrir. Puisque le film ne négocie aucun compromis de lisibilité, on ne saura rien des motivations qui poussent ces somnambules à traquer l’orgasme en voiture plus qu’en tout autre endroit. Au spectacle terrifiant du choc de leurs corps profanés et mal cicatrisés, sièges d’une beauté gâchée qu’il cherche parfois à leur rendre, l’auteur prend le parti, contre toutes les hystéries en vigueur, d’opposer la plus grande douceur. Il découpe puis dépose pour eux chaque plan avec mille précautions, comme s’il était de son devoir d’accompagner leur guérison ou même d’éteindre leurs souffrances. Rien pourtant ne semble pouvoir modifier le cours des choses. Encadrée par deux constats d’une jouissance non atteinte et donc remise à plus tard ("Maybe the next one, baby"), l’œuvre ne connaît que la langueur, l’hébétude, l’engourdissement. Cronenberg imprime à toute chose la même pulsation mélancolique. Les comédiens adoptent un jeu rentré, intérieur, minimal, tout en aplats, qui éloignent les spectres de la psychologie et ceux du voyeurisme pour n’offrir qu’une surface lisse, sans aspérités. Et la musique superbe, fluidifiante, presque tactile d’Howard Shore génère des effets d’asymptote qui répondent aux vertiges, aux extensions spatiales et aux suspensions temporelles du déroulement narratif. Si Crash semble résumer et concentrer l’art du cinéaste, c’est parce que, comme dans La Mouche et Faux-Semblants, il y est demandé jusqu’où il est possible d’aller par amour. Parce qu’à l’instar de ces deux sommets filmographiques, l’effroi qu’il génère est indissociable de la tristesse qu’il sécrète. Et parce que, en vertu d’une alchimie trop sibylline pour être déchiffrée, sa liturgie glacée opère avec la lancinante douleur de l’élégie.

https://www.zupimages.net/up/20/51/9i64.jpg