Les vents de Crosswind transportent avec eux tout un univers sonore.

Une voix féminine, seule, monocorde, grave, sensuelle et exotique nous berce comme une mère son enfant. De longs glissements de violons langoureux, s'enroulent lentement en une valse plaintive qui gonfle, et augmente peu à peu comme un souffle. Des pizzicati viennent s'ajouter à la complainte en gouttelettes musicales et forment avec l'ensemble un sentiment d'abandon lascif, de désespoir mélodieux. Et ce sentiment c'est celui de l'amour, de l'amour amputé, douloureux, du manque, puissant, de l'autre. Bref, de l'amour passionnel.

On pouvait déjà percevoir ce genre d'atmosphère vibrante de mélancolie dans un film tel que In the mood for love où l'on retrouvait d'ailleurs les mêmes schémas musicaux et sonores. Mais l'analogie avec Wong Kar Wai ne se limite pas à la musique. Il y a en effet dans ce film la volonté prégnante d'empreindre les choses d'un lyrisme profond, de rendre le réel à travers le filtre d'une vision poétisée. Et cette exclamation virtuose, qui passe chez Wong Kar Wai par le ralenti, par une débauche de couleurs, par une alternance de moyens de prises de vues, par des sons presque irréels est ici reléguée par une esthétisation presque féérique du noir et blanc, par un décalage subtil entre le son et l'image et bien sûr par cet incomparable effet d'immobilité, de statisme tout à fait novateur et magistral.

Mais toute la saveur de Crosswind, tout ce qui fait son originalité si précieuse réside dans le fait que cette fable magnifique sur un amour qui transcende le temps ne soit pas, simplement, qu'un joyaux de beauté formelle. Un discours sur la mémoire est ici délivré à travers tout le dispositif qui fait le style du film (dont la musique). Cette atmosphère, cet esprit mélancolique, cette poétisation du réel, tout cela n'est en fait qu'un outil pour montrer l'ancrage de la vision du personnage. On est véritablement happés par son point de vue. Happés par ses lettres et par ses souvenirs. En fin de compte il y a véritablement deux narrations qui permettent d'amorcer deux types d'interprétations à partir d'une même matrice stylistique.

Il y a un narration qui passe par le filtre de la mémoire du personnage principal, la lecture du film est donc déléguée par l'écoute attentive de la voix off qui à travers la lecture des lettres contribue à créer une sorte de récit. L'attention du spectateur est donc portée sur la dimension que donne cette voix à ce que l'on voit à l'écran. C'est à dire que l'on perçoit le film avant tout par son intrigue : celle d'un mélodrame mettant en scène la déchirure profonde qui s'est développée chez un être malmené par l'histoire. Toutefois le choix de mise en scène nous fait observer le réel à travers la fixité photographique d'un souvenir : on est à l'intérieur de la tête du personnage principal. Cette première narration que l'on pourrait qualifier de diégétique nous permet donc de mettre en lumière le fait que le film est une démonstration de la mémoire photographique, à l'instar de la mémoire olfactive que développe Proust dans la Recherche. Lors de la scène de viol, cependant, la réalité photographique du viol n'est pas nécessaire dans la logique diégétique étant donné la narratrice nous a déjà fait imaginer la scène par ses sous-entendus avant même qu'elle nous soit montrée à l'écran.

Ceci permet de mettre en évidence une deuxième narration : celle de l'image. Le film se découpe en deux parties bien distinctes et délimitées spatialement : on a l'univers de la déportation et l'univers de la maison, du jardin, du pommier recouvert de son blanc manteau. Or on constate que le film débute par une séquence sur les pommiers pour pouvoir la mettre en opposition avec la fixité des plans de déportation et avec leur contraste beaucoup plus élevé qui donne une importance primordiale à l'ombre. Il s'agit d'une reprise du mythe du paradis perdu de la Genèse. Voilà pourquoi le plan sur la barque s’évanouit dans une fondu au blanc diaphane. Les premiers plans entrent en opposition avec le reste du film pour représenter le fantasme d'un au-delà inaccessible. Une interprétation du film résiderait donc dans le fait que les pommiers n'existent pas, que ce ne soit qu'une fable à laquelle le personnage se raccroche pour survivre. En fin de compte tout cela nous ferait pencher vers une interprétation judéo-chrétienne qui met en place le statut d'une martyre, transcendée par sa foi en un idéal.

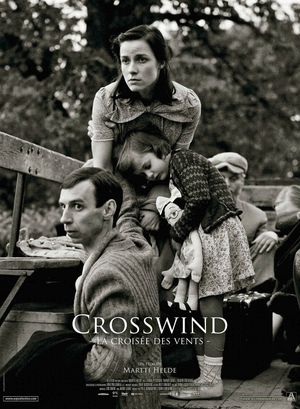

Par ailleurs on peut remarquer que tous les mouvements de caméra qui évoluent dans un univers figé sont amorcés par un mouvement de droite à gauche et contribuent à donner l'impression d'une marche à reculons, d'un parcours du chemin de croix, en particulier la scène dans le train. Si le personnage principal est un martyr, alors chaque plan n'est en fait que l'allégorie d'un peuple en souffrance incarné par cette mère, dépossédée de tout. Une image en particulier est assez évocatrice : Erna debout devant la tombe de sa fille. « Comment appelle t-on une mère qui a perdu son enfant ? » Dit elle. C'est la vierge Marie, tout simplement. Et plus précisément, dans ce contexte, la mère c'est l’Estonie et les enfants perdus sont les Estoniens déportés.

Il y a donc dans ce film une tension magnifique entre l'individuel et le collectif. Le film peut être perçu comme une fable sentimentale dont l'émotion passe par un esthétisme grandiose et par un univers sonore tout à fait particulier mais si l'on dépasse cette première lecture on se rend compte que cette même émotion recherchée par le mélodrame est en fait superposable à un discours plus large et que cette femme peut être conçue comme l'allégorie de la souffrance de tout un peuple.