Cette critique et plein d'autres sont disponibles sur https://www.epistemofilms.fr/ avec des photographies.

Cette proposition est susceptible de heurter la sensibilité des personnes n'ayant pas vu le film.

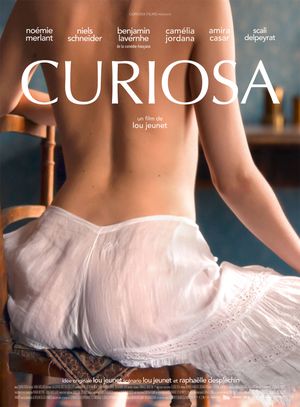

Une énième proposition, autour du couple photographe-muse, devenue un lieu commun mais ayant pour spécificité d'être cette fois-ci filmée par une femme. Ainsi, bien que primaire ma motivation principale en visionnant ce film fut de répondre, partiellement du moins, à cette interrogation : Un homme et une femme filment-ils de la manière la nudité féminine ? J'avais été séduit par la représentation sincère du corps féminin dans le film À mon âge je me cache encore pour fumer (2017) de la réalisatrice Rayhana et étais intrigué de la représentation que proposerait Lou Jeunet. Eh bien je n'ai découvert aucune posture susceptible d'étayer l'affirmation ou l'infirmation de cette thèse. Évidemment, à quoi m'attendais-je après tout ? J'arrive pour le moment à la conclusion suivante : une caméra n'est pas fondamentalement sexuée. Plus que le sexe et le genre du réalisateur c'est l'engagement - ici le féminisme - de ce dernier qu'on lit dans le propos filmique. Certes, j'enfonce des portes ouvertes mais j'ai l'impression qu'on plaque parfois sur le propos filmique des intentions en fonction du sexe ou du genre de l'artiste. Oui mais voilà un problème résiste, celui du féminisme à deux vitesses. D'un côté, on observe parfaitement la revendication de ces femmes à disposer de leur corps et de leur sexualité. Parfois même avec lourdeur, en témoigne la scène intruse quasi-didactique dans un genre de boudoir, où les deux femmes s'échangent le miroir pour y contempler leur anatomie. Soit, très bien on y comprend l'intention de la réalisatrice. Mais d'un autre côté l'écriture scénaristique de ces femmes - Zohra Ben Brahim (Camélia Jordana) et Marie de Heredia (Noémie Merlant) - semble bâclée dans leurs actions, leurs dialogues, leurs intentions. En somme je ne connaissais pas ces deux femmes et je n'ai pas l'impression d'en connaître davantage sur leur vie, mis à part leurs aventures dans les garçonnières et les (trop) rares états de leurs engagements dans leurs écrits pourtant pionniers. En effet, je déplore ici le fait que la réalisatrice accorde une place plus importante aux poses qu'à la plume de son personnage principal. Plus d'importance donc, à la forme qu'au fond ce qu'on peut largement reprocher au film entier. D'ailleurs ces femmes sont symboliquement réduites dans certaines scènes à des animaux, des poupées, des tableaux en gros à des curiosa, c'est-à-dire des objets érotiques ou pornographiques. Cela s'illustre dans la scène d'ouverture, assez belle d'ailleurs, dans laquelle on voit le photographe derrière un tableau dans une pièce dérobée, contempler ses muses. De plus, ce film donne l'impression d'insister davantage sur le regard impérieux des hommes auxquels elles sont soumises, qu'à leur volonté d'émancipation qui existent bel et bien pourtant. Ainsi, le problème de ce féminisme c'est qu'il dénonce la représentation de ces femmes en la réutilisant plus qu'en la détournant. Bien qu'étant conscient des mœurs de l'époque, je déplore la faible teneur du discours féministe dans ce film contemporain. Le scénario réduit le parcours de ces femmes à une peau de chagrin et à leur peau tout court d'ailleurs.

Par ailleurs, j'observe que la frontière entre une ode sincère à la séduction et à la sexualité féminine et un voyeurisme gratuit, est ténue, surtout lorsque celui-ci sert un discours esthétique. On reprocha, à tort selon moi, à Abdellatif Kechiche la gratuité et la longueur de la scène de sexe entre Adèle et Emma dans La vie d'Adèle : Chapitre 1 et 2 (2013). Au contraire je la trouve magnifique, audacieuse et parfaitement intégrée à l'histoire. En revanche, je trouve ici qu'il est facile de se servir de la photographie pour justifier des scènes intempestives de nue. Un point pourrait me contredire, et je le laisserai en suspens : La caméra représente-t-elle davantage l'œil de la réalisatrice Lou Jeunet ou celui du photographe Pierre Louÿs ? Comme Blow-Up (1966) a pu épouser le regard du photographe Thomas. Dès lors, on pourra nuancer ma remarque suivante mais je regrette l'impatience de la caméra. La monstration de ces corps se fait littéralement sans préliminaires et le processus de séduction, qui donne son sel à l'amour, est quasiment inexistant.

Jouxtant le décorum de la bonne société, juché dans les garçonnières parisiennes où se côtoient les boiseries et les papiers peints suaves, c'est une caméra singulièrement esthétique que pose la réalisatrice. Une caméra qui met en valeur par ses cadres, ces lumières et ces décors travaillés. Cela donne lieu à des plans esthétiquement voire narrativement intéressant. Un notamment, celui en gros plan sur une maison de poupée dans laquelle Hélène de Heredia caricature sa sœur en manipulant des poupées qu'elle fait parler. Une autre scène encore où le mari de cette même sœur lui brosse les cheveux, comme le ferait un enfant avec sa poupée. Marie de Heredia est alors associée, à plusieurs moments du film, à une poupée passive qui serait le jeu des hommes. Toutefois elle me paraît en faire trop et accumule ces plans léchés qui font très vite catalogue. La réalisatrice a une dette vis-à-vis de la photographie. En effet, le matériau argentique pèse trop lourdement sur ses épaules ce qui fait qu'elle s'y appuie trop fréquemment et donne lieu à un esthétisme parfois gratuit et surfait. Cela s'exprime surtout dans la surenchère des poses de l'actrice y compris en dehors des studios. D'autres scènes plus novatrices jouent avec cette dette photographique, comme celle au zoo où la réalisatrice fige le mari Henri de Régnier en noir et blanc pour souligner son isolement. Néanmoins, à l'image d'un Narcisse posé devant un miroir en admirant ses pétales, le film donne l'impression qu'il se regarde et qu'il aime son reflet.

Malheureusement encore une fois je suis déçu par l'écriture des personnages, qui pour le coup est sûrement fidèle à des faits et laisse donc une faible marge de manœuvre à la réalisatrice. Toutefois, même si je suis convaincue de la vraisemblance de la situation, je trouve vaudevillesque le mari cocu d'abord ignorant, puis conciliant allant jusqu'au candaulisme. Cette dernière scène, assez réussie et loin d'être vulgaire, est filmée de manière à se centrer sur le plaisir de la femme, mais encore une fois c'est le plaisir de l'homme, qui jouit par procuration dans la chambre d'à côté, que l'on voit en gros plan. Par ailleurs, l'intensité de la scène est tronquée car on ne s'attache pas au personnage du mari qui, gentil et conscient de la situation, paraît quand même benêt.

Au-delà de ces remarques la véritable singularité du film, et sa force à mon sens, est sa bande-originale. Le film d'époque - fin XIXe -, est serti des morceaux de musiques électroniques d'Arnaud Rebotini. Alors plus qu'une rythmique moderne et entraînante, cette musique porte un vrai message. Elle rend cette histoire d'amour intemporelle. Elle fait le pont entre la jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui, une jeunesse libre et épanouie parfois amoureuse mais surtout insouciante.

Cela reste une proposition, qui ne se prétend ni éclairée ni éclairante mais sincère, en suspens et soumise aux avis contraires et constructifs.