Les frères Dardenne sont au cinéma social ce que le Saint Môret est au fromage à tartiner, ou ce que Pascal, le grand frère est à la philanthropie libérale chez TF1 : une sorte d’évidence. Sauf que le Saint Môret, c’est dégueulasse, que Le grand frère, c’est de la merde, et que le cinéma des Dardenne est en voie de gâtisme avancé. Deux jours, une nuit révèle un cinéma à vocation humaniste qui s’est effrité, vidé de sa substance. Qui ronronne. Un Louise Wimmer bis. Les Dardenne ont clairement perdu la puissance brute et animale de leurs premières œuvres, et on pensera en particulier à Rosetta ou Le fils qui savaient si bien nous bousculer et nous prendre aux tripes.

Après Rosetta, après Lorna, après Sonia, après Samantha, voici donc Sandra, nouvelle figure héroïque en A de la condition sociale selon les Dardenne. Menacée de licenciement, celle-ci n’a que le temps d’un week-end pour convaincre ses collègues, un par un, de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son emploi. De fait, Deux jours, une nuit ressemble à une espèce de film à sketches avec ce qu’il faut, à chaque rencontre, de personnage type et balisé : un russe qui s’en veut, un noir qui en appelle à Dieu, un arabe qui travaille au black, un jeune con impulsif qui frappe son père, une femme qui quitte soudain son mari en un éclair (de lucidité, sans doute)…

Oui, la vie est multiple. Oui, nous sommes pleins et divers, mais pourquoi alors cette impression de catalogue Benetton, d’échantillonnage représentatif d’une société opportunément multiraciale et à galères bien spécifiques ? Les Dardenne observent, sans juger, les comportements et les petites lâchetés face à un dilemme moral (et matériel). La crise contrarie les âmes et les porte-monnaie, et chacun a ses raisons pour ne pas soutenir Sandra. Chacun a ses excuses pour accepter la prime (des études à payer pour sa fille, une terrasse à faire, un an de gaz et d’électricité…). Et puis c’est un combat. Un combat pour sa dignité, une révolte intime, physique, aux échos plus universels.

Message utile, mal nécessaire, mais un rien schématique (voir cette scène risible où M. Dumont, le patron de Sandra, justifie ses exigences économiques comme s’il récitait un tract altermondialiste sur les méfaits du capitalisme et de la délocalisation) et dont la répétition forcée (avaler des cachets, faire du porte-à-porte pour sauver son emploi…) gêne à la fin l’empathie hasardeuse. On n’arrive pas vraiment à savoir d’où vient le problème du film, le vrai problème. Est-ce trop évident, trop formaté, trop programmé ? Est-ce mal écrit ou est-ce mal joué ? Sont-ce ces dialogues creux ou sont-ce ces acteurs amateurs qui font tache ? Serait-ce les deux peut-être ?

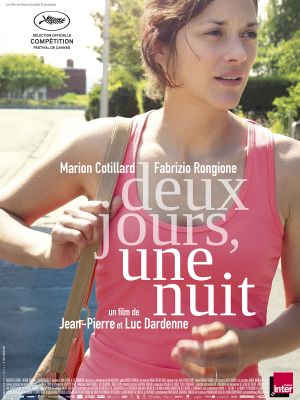

Il faut évoquer aussi Marion Cotillard, LA Cotillard. La Cotillard qui rit et qui pleure, qui prend l’accent belge et qui avale du Xanax, qui n’a pas la tête de l’emploi et qui paraît à côté de la plaque, pas à sa place dans l’incarnation de cette femme blessée, ex dépressive, cherchant à retrouver un semblant de normalité, un but (ne plus s’oublier dans la tristesse des choses, vouloir travailler et en être capable, simplement). On n’est jamais avec elle, jamais concerné. On n’y croit pas. On est loin. On la suit des yeux, mais pas avec le cœur. Et puis les Dardenne filment sans énergie, platement, eux qui avant donnaient corps à leurs héros, les chargeaient d’une émotion à fleur de peau, bouillonnante. Ici la chair est triste, le soleil est pâle et l’altruisme un espoir sans lendemain.