Avant de le voir venir, on l’entend. Au bout de son bras, quelque chose qui ressemble à une énorme valise équipée de potentiomètres et de curseurs d’équaliseur, tous chromes dehors. Lui, c’est Radio Maheem, un grand Noir bâti comme Mike Tyson, et la chose, son ghetto blaster, une mégasono portative qui ne le quitte jamais. Il doit tout à cet engin : son surnom, sa silhouette, sa puissance. Quasiment mutique, il laisse aux haut-parleurs (qui n’ont jamais mieux mérité leur nom) le soin de causer pour lui, pilonnant sans relâche les alentours de leur hip-hop pèse-nerfs. Le son délimite son espace vital et, dans une scène tendue, on le voit croiser un groupe de jeunes Portoricains, équipés eux aussi d’un transistor géant qui crache de la salsa (Ruben Blades). Ils augmentent le volume pour résister au funk de Raheem. Le B-Boy s’arrête et hausse son barouf d’un cran supplémentaire. Nouvelle surenchère des Latinos. Raheem suit. Rebelote. À court de watts, écœurés, les autres finissent par céder. Le gaillard passe son chemin, les gosses lui claquent les mains en signe de victoire. La clé de Do The Right Thing, c’est peut-être cette boîte noire, ce ghetto blaster — littéralement, au sens explosif du terme, "souffleur de ghetto". Une boîte noire, on le sait, n’a ni scrupules ni émotions : elle dévide le fil de la vie ordinaire et, tout aussi froidement, les catastrophes quand elles surviennent. Ici, sans mauvais jeu de mots, elle annonce la couleur. Quand Radio Raheem entre dans la pizzeria et se plante devant le gérant avec le regard vide, on sait que ça va mal tourner. Le restaurateur reçoit le message cinq sur cinq : le bruit est là pour l’anéantir. Fight the Power, Fight the Power… Il va d’abord le rendre fou. Il saisit une batte de base-ball et fracasse l’appareil, vlam, tuiit-tuiit, scrrrrchh. Silence (de mort). Blanc à l’antenne. Souffles courts. D’abord incrédule, Raheem comprend vite qu’il a perdu son pouvoir et, ivre de rage, se jette sur celui qui vient de le réduire en miettes. Castagne générale. La violence-simulacre du rap cède la place à la réalité des antagonismes ethniques tenus jusqu’ici en lisière. À partir de cet instant, la bande-son n’est plus que bruits de verre brisé, explosions, cris de rancœur, slogans, sirènes de police hurlantes. Sa seule évolution renseigne sur la facilité terrible avec laquelle une étincelle aura mis le feu aux poudres.

https://www.zupimages.net/up/21/49/ldqi.jpg

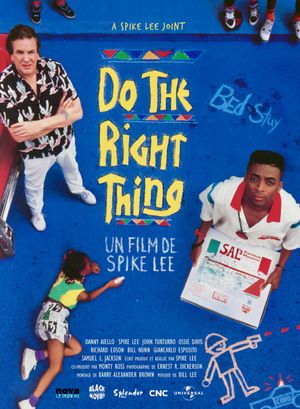

New York brûle-t-il ? Et comment ! Que le troisième long-métrage de Spike Lee soit sorti peu après le mandat de Reagan, qui remit la plupart des luttes pour les droits civiques en question, qu’il anticipe de trois ans les émeutes de Los Angeles et de près de vingt-cinq ans l’émergence du mouvement Black Lives Matter, n’est pas seulement la preuve qu’il sut prendre comme peu d’autres la température d’une société minée par la question raciale. C’est aussi l’une des multiples raisons justifiant la place prépondérante qu’il occupe dans le cinéma américain de son époque. Rejetant vigoureusement la longue mise entre parenthèses du problème noir, Lee impose de la rigueur, de la fermeté, du sérieux. Il demande qu’on fasse aussi la synthèse du pacifisme de King et de l’extrémisme du Black Power. Il prend de grandes responsabilités et s’y tient, tant politiquement qu’artistiquement. En un mot, il passe de l’impertinence de ses débuts (le réjouissant Nola Darling n’en fait qu’à sa tête) à la pertinence de l’analyse. Pour cela, il avance deux idées motrices. D’une part, le racisme ordinaire est le fléau le plus partagé du monde. D’autre part, la "chose à faire" pour éviter le désastre n’a rien d’évident. Le problème qui se pose aux Noirs se formule en termes simples : quel discours adopter en fonction de quelle situation ? Les réponses envisagées (tout sauf définitives) font mijoter le chaudron dialectique jusqu’au dénouement, amer et désemparé. La méthode employée (unité de temps, de lieu et d’action) est brillante de maîtrise, de verve, d’acuité. Le cadre choisi, enfin, renvoie l’image d’une Amérique multicommunautaire, éclatée, hétérogène, fragmentée en une kyrielle de pièces de puzzle impossibles à assembler : vingt-quatre heures torrides dans la vie d’un quartier de Brooklyn, au croisement de Bedford et Stuyvesant Avenue. Bed-Sty. Pas de misérabilisme larmoyant, pas de manichéisme explicatif, pas de discours surligné mais une nouvelle culture urbaine, un quotidien sous haute tension, une histoire au ras du macadam, des dialogues ultra-authentiques genre grenades verbales. Pas de héros exemplaire mais des êtres bricolant leur existence, les uns plutôt cool, les autres passablement allumés. Certains ont prétendu qu’avec cette comédie décapante qui progresse lentement vers le drame, l’auteur se comportait en dangereux pyromane et allumait des incendies pour mieux affirmer les avoir prévus. Faux : son entreprise est certes partiale mais pondérée, engagée mais clairvoyante, excellant à restituer une réalité complexe et suggérant avec lucidité une fatalité inéluctable.

Do The Right Thing est d’abord un film qui se regarde à fond, comme on monte le volume sonore de la radio quand elle diffuse un hit favori. Premières images : lumières colorées sur body en lycra, torsions corporelles survoltées exprimant la possibilité dans la danse d’une fusion entre art et combat. Durant ce générique filmé comme un clip particulièrement boum-boum, le tube de Public Enemy susmentionné (sur du James Brown samplé) donne le la à la manière d’une volée d’enclume dans la tête. Un tel parti pris audio surpuissant suggère déjà le sujet traité : les jeux Olympiques du boucan, où c’est le maximum de décibels qui remporte la timbale. Dans cette compétition hi-fi, chaque équipe a son champion favori. Le clan des Ritals met en avant la voix de basse et le physique d’équarisseur de Sal, pizzaiolo qui manage son take away Margherita comme un dompte un mammouth mordu par la rage. Si la famille Yellow Boys n’a qu’un couple d’épiciers coréens à aligner, il se révèle aussi suraigu qu’une alarme déréglée. La porto-chicano wave présente quelques ténors brise-glace estomaquants. Mais c’est évidemment la team Black Connection qui, tout à l’avantage du terrain, fait défiler le plus de champions : Da Mayor, clodo céleste très imbibé et d’autant plus lyrique, Mother Sister, concierge du carrefour, Mister Señor Love Daddy, DJ de la station locale, Buggin Out, militant à cran à qui le soleil a visiblement tapé sur le ciboulot et recordman incontesté des fouteurs de merde, Radio Raheem, montagne intimidante (son plus gros muscle étant donc le ghetto blaster qu’il promène tel un pseudopode d’oreille interne), le trio de vieux magots philosophes (portrait de groupe avec parasol sur mur rouge), Smiley le bègue, fournisseur exclusif d’images saintes (Malcolm X et Martin Luther King), quelques chattes feulantes à souhait (dont miss Tina, jeune fille-mère dessalée, et miss Jade, gamine bubble-gum), et enfin, en entraîneur, soigneur, gardien et marqueur de l’équipe, Mookie (Spike Lee himself), livreur de Sal, frère de Jade, petit ami de Tina et zébulon du quartier. Une galerie de figures qui est aussi un état des lieux de la blackitude américaine, entre la minorité de ceux qui n’en démordent pas (Buggin Out, activiste agité, Smiley, symbole fantomatique de la conscience noire) et la majorité des autres, qui s’en foutent mais sont tolérants et tendres pour cette part un poil fatiguée de leur histoire.

https://www.zupimages.net/up/21/49/l5mi.jpg

Avec un sens de l’exposition particulièrement chiadé, toutes les tribus se mettent en place et la partie peut commencer. De prime abord sur un registre mineur, humoristique, nonchalant, quasi badin, plein de gags désopilants et de notations contemporaines (John Savage en yuppie sportif, précurseur de gentrification). Chacun s’éclaircit la voix. Sal houspille ses serveurs, les Coréens font du commerce, Mother Sister prend le frais à sa fenêtre, à l’affût du ragot du jour, Da Mayor élucubre sur la chaussée, Love Daddy passe un disque entraînant, le bègue fou-fou-fourgue sa camelote, les beaux gosses (un haras) draguent les belles filles (un harem), on fait les zouaves avec une bouche d’incendie, Mookie livre ses premières galettes. Les tons sont sépias, les contrastes marqués, les peaux moites. Commence une journée à peine particulière (il fait très chaud du côté de chez Fahrenheit) qui va pourtant dégénérer en après-midi de chien. Doucement mais insidieusement, comme le mauvais sang qui finit par bouillir, Lee chauffe sa rue noire à blanc. À mesure que la pression monte, celle-ci semble se rétrécir de manière étouffante, principe visuel témoignant d’un véritable sens poétique de l’espace et renouant avec un des concepts fondamentaux de l’expressionnisme. Si les choses tournent mal, c’est que l’air est plombé par la chape caniculaire, vicié de trop de paroles blessantes, de trop d’insultes routinières. Dans ce foutoir à accents, ce brouhaha à ethnies, cette arène en incandescence, ce champ de bataille d’une émeute en devenir, il suffit que l’oisiveté se cogne un peu trop dans ses culs-de-sac pour que tout s’emballe. L’escalade est aussi irraisonnée que l’incident qui l’a suscitée, aussi tétanisante qu’une gifle dégénérant en couteau dans le ventre. Et voilà qu’il n’y a plus d’amis, plus de communauté dans la poisse, plus d’humanité, plus d’humour, plus de musique cool qui tienne, rien que la haine dégoupillée explosant en pleine poire. On voit alors le placide Mookie "faire la chose juste" (lancer une poubelle dans la vitrine du resto de ses "frères" italiens) et déclencher le carnage. On ne saura jamais s’il répond à un réflexe de solidarité ou si, en détournant l’attention des factieux, il évite à Sal et ses fils d’être lynchés. Au petit matin, on le retrouve dans un état de semi-hébétude, assis sur le bord du trottoir, la tête entre les mains, contemplant le bilan du racisme d’un air accablé et se demandant comment les évènements ont pu à ce point se détériorer.

Cet aveu d’impuissance inquiète fait de Do The Right Thing un film intelligent et grave, qui chaloupe en Jordans à cent dollars et bermudas grand patron (la mode street wear) sur une bande à trois pistes : le rap continuel, la belle partition de papa Lee et surtout l’étourdissante logorrhée qui irrigue toutes les scènes. Un jazz goguenard vient accompagner l’image, jouer de contrepoints et d’effets de balancier, commenter et démonter les situations. La misère et l’isolement économique sont là, mais le réalisateur les ripoline à la dérision sans se priver de jeter des pavés dans la marre. Un vieux branleur nommé Sweet Dick Willie envoie ainsi paître Buggin Out, l’énervé de la rhétorique malcolmienne : "Si tu veux boycotter quelqu’un, pourquoi tu t’en prends pas au coiffeur qui t’a fait ça ?" (le jeune excité a une coupe de douilles assez personnelle). S’il se situe à mille lieues de l’idéologie bornée et choisit de n’enfoncer personne, Lee n’en est pas faux-derche pour autant, et même assez mauvais caractère dans sa façon d’égratigner tout le monde, les brothers en première ligne. À travers le personnage de Mookie, il se dessine en glandeur râleur, traînard et financièrement dépendant, cherchant toujours à en faire le moins possible, laissant ses responsabilités et son fils à Tina (celle-ci refourgue à son tour le moutard à sa mère). Radio Raheem, qui mourra d’une clé au cou, avec matraque, quand les flics tenteront de le maîtriser, apparaît quant à lui comme un colosse pas méchant qui contient sa colère dans la musique, un Cassius Clay du raffut n’arrêtant son vacarme que pour faire Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, sauf qu’ici LOVE et HATE sont d’énormes bagouzes dorées ("When love meets hate, you got static", et c’est finalement plus que des parasites qu’il va récolter). Propulsée par une énergie et une imagination qu’elle libère à chaque plan, la mise en scène sécrète un style tonique, inventif, percutant, empruntant aux classiques (Ford et Capra) autant qu’à la BD (les cadrages obliques) ou au clip (le montage speedé, les jeux de couleur appuyés) pour mieux affirmer son identité. Et si les citations finales suggèrent la nécessité de trouver une voie fragile entre non-violence positive (Luther King) et radicalité offensive (Malcolm X), c’est d’abord à travers son propre langage que ce hood movie eighties invite à agir et à réfléchir. Soit la qualité première d’un vrai film moderne.

https://www.zupimages.net/up/21/49/ibhs.jpg