Le sous-titre de ce film est vraiment très drôle : How I learned to stop worrying and love the Bomb. J'aime beaucoup cette expression : the Bomb. Kubrick nous donne tout au long du film une expression du comte à rebours. Sur un film qui dure une heure et demi, on est presque réaliste tant au niveau du timing de la diégèse que de la réalité : les B-52 avaient à peu près deux heures pour atteindre leurs cibles en Russie.

La satire de la course aux armements et de l'escalade de la violence dans la Guerre Froide est savoureuse. Les premiers tableaux sont d'ailleurs très drôles : Ripper signifiant à son adjoint "We're at war" alors que tous deux se tiennent devant des panneaux "Peace is our profession", notamment. De même, cet avion nucléaire où le pilote lit Playboy, un passager fait des tours avec ses cartes. On semble se demander : mais sont-ce ces guignols qui ont le pouvoir de destruction de l'humanité ?

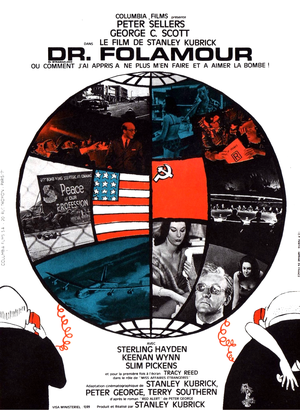

1964, la date de sortie du film, c'est deux ans après la crise des missiles de Cuba, soit le moment le plus critique de la Guerre Froide, où une guerre nucléaire a manqué de démarrer entre forces américaines et soviétiques. Il était donc naturel que Kubrick s'attache à reproduire cette infernale descente aux enfers. Aussi, vaut-il mieux en rire après tout...

Mais pourquoi avoir nommé son film Dr. Strangelove si celui-ci n'apparaît que très peu de temps dans le film, et en plus de cela n'y joue pas un rôle crucial ? Certes, son personnage est savoureux : ces fameuses mimiques nazies qu'il ne peut réprimer dès lors qu'il parle de sélectionner ceux qui doivent survivre à l'automne nucléaire sont excellentes. Peut-être parce que son nom représente déjà un paradoxe du film et de la position américaine de l'époque : les officiels de la Maison Blanche et de l'Etat Major ont un bien étrange amour de la Nation s'ils sont prêts à s'engager dans une guerre nucléaire qui décimerait leur population autant que celle de Russie. D'ailleurs, Ripper se suicide, symbole de cette bureaucratie militaire américaine paranoïaque et qui devient, sous la caméra de Kubrick, une traître à la Nation. Il est d'ailleurs complètement discrédité lorsqu'il dit que ces histoires de complot sur l'eau fluorée des communistes lui sont venues alors qu'il faisait l'amour. On pourrait évidemment penser que ce général Ripper rejette ses frustrations sexuelles sur sa relation avec l'URSS, et que l'amour est bien proche de l'instinct de mort (cc Freud).

Par ailleurs, ce B-52 que l'on suit du début à la fin du film représente parfaitement bien la Nation américaine. Premièrement, on peut y entendre sans cesse la musique presque officielle des campagnes américaines depuis la guerre d'Indépendance : When Johnny comes marching home (Quand Johnny rentre chez lui, traduit brutalement). Ce chant patriotique révèle toute son ironie pour plusieurs détails : les bombes se nomment "Hi There" et "Dear John", comme si elles comptaient tuer ce fameux Johnny. De plus, le Major en charge de livrer ce colis se nomme Kong, et on ne peut que le rapprocher de ce King Kong, qui devient fou en arrivant en territoire ennemi où il a été amené de force. La métaphore est intéressante et reste à filer. Cet avion en feu, cet incendie qu'on ne peut éteindre, est bien symptomatique de la position des Etats-Unis au début des années 1960.

Au final, Kubrick et sa caméra acérée parviennent parfaitement à faire passer les chefs de l'exécutif américain et soviétique pour des guignols et des irresponsables, que l'excès de convenance ne rend que moins crédibles, et tout au plus secondés par des nazis refoulés et des généraux paranoïaques refaisant le monde autour d'un verre de brandy en attendant la fin de celui-ci. Même si on rit beaucoup, je pense que les salles de cinéma des années 1960 ne devaient pas s'en amuser tant que cela, tant ce film était criant de vérité...