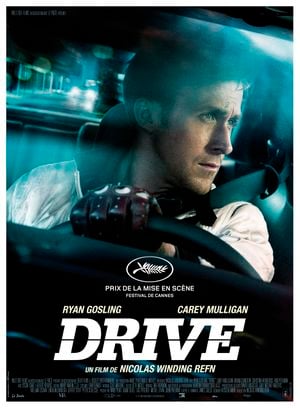

J'ai découvert le triptyque de Nicolas Winding Refn sur ses héros presque muets avec Valhalla Rising, film contemplatif d'une ultra-violence presque dérangeante, et s'il manquait de rythme, nul doute que son écriture et les pistes d'interprétation laissées après le début du générique final rattrapaient un peu tous ces détails qu'on peut lui reprocher. Arrive, un an plus tard, Drive, film de la consécration pour son auteur et Ryan Gosling, et qui changea leur carrière au point de permettre à Gosling de s'échapper de la case comédie romantique dans laquelle il s'était enfermée depuis quelques années.

Et si l'impact fut si grand sur le public, c'est que leur rencontre fait des étincelles : Refn par sa mise en scène ultra-stylisée, Ryan pour son charisme presque magnétique. Ils livrent un travail en osmose complète, rendant clairement le personnage principal culte et mystérieusement intéressant, qui du fait du manque de développement de son passé, nous force à d'autant plus nous intéresser à son présent.

Un personnage auquel Gosling donne de l'épaisseur, tant il paraît être sa seule source de vie : complètement vide, sans grande impression, on ne connaît du pilote que le strict nécessaire, et c'est parce que Gosling lui donne toute son énergie intérieure, quitte à paraître froid à l'extérieur, qu'il fascine tant. Le driver est culte parce que Gosling y a trouvé le rôle de sa carrière, et tandis qu'on pourrait lui reprocher habituellement de manquer d'expressivité, il s’accommode suffisamment bien de son jeu habituel pour pouvoir nous offrir des variations et le rendre unique.

Il y a quelque chose de profondément touchant dans son regard, tout autant qu'il paraît ultra-violent et bizarrement talentueux pour un simple cascadeur. C'est aussi finement qu'il sera écrit, son développement se tenant en de petites précisions disséminées un peu de partout, et qui pousseront sûrement le spectateur à toutes les chercher; rien que la phrase récurrente du "Est-ce tu as compris?", signe que la réponse déterminera la survie ou non de son interlocuteur, détruit complètement la vision de beau gosse minet que Gosling pouvait jusqu'alors se coltiner.

Il y a aussi cette curieuse façon de filmer la violence, partagée entre le voyeurisme et la mélancolie : elle est cadrée avec une certaine frontalité, sans jamais chercher à cacher les litres de sang qui se déversent après une blessure par balle, tout en étant toujours jouée avec une grande tristesse, sans volonté de la rendre jouissive ou vengeresse. Le driver ne tue que parce qu'il y est forcé, parce qu'on l'attaque ou qu'il veut défendre sa bien-aimée illégitime, sans jamais se mesurer au niveau de destruction et de grand n'importe quoi que nous déversent inlassablement les actioners bourrins habituels.

Loin d'un John Wick ou d'un Fast & Furious, Drive nous gratifie de passages marquants non pas par leur violence, mais par la mélancolie visuelle affichée, par ces teintes chaudes et ces intérieurs parfaitement cadrés et agencés, preuve d'une solitude extrême qu'il tente de vaincre en vengeant, par le meurtre et le massacre, le mari de sa chère dulcinée. Film d'action humain, Drive intéresse et interroge sur le rapport qu'entretient le cinéma avec la violence, surtout le cinéma de genre contemporain et américain, ne nous affublant de scènes véritablement belles que lorsqu'il s'y déroule un repas, que le driver discute avec cette fameuse femme, ou qu'il se trouve seul chez lui, dans la pénombre, et qu'il est sur le point de partir conduire.

Une ville qu'on visite et que Refn illustre bien; sans lui donner les sommets de représentation sombre d'un Nolan ou de vie d'un Scorcese, il impose une nouvelle esthétique, ou du moins la démocratise : le noir teinté de néons et d'enseignes publicitaires qui défilent, sur fond de ce fameux morceau de Kavinsky, Nightcall (dont les paroles sont d'une effrayante niaiserie), et de plans minutieux judicieusement positionnés pour qu'on puisse suivre avec fluidité notre personnage principal, représentation humaine de la déchéance d'un homme qui ne contrôle plus rien d'autre que le moment auquel il pourra se laisser mourir.

Et tout aussi beau que ce soit, tout aussi soigné, esthétique et percutant que soit le travail de Winding Refn, Drive n'est finalement qu'une coquille vide sans autre réflexion essentielle que celle que j'ai évoquée. C'est le plaisir du beau, de se contenter les yeux sans trop faire fonctionner ses neurones, de s'émouvoir sans réfléchir à l'excès; on apprécie bien, on est ému, on y repense quelques fois en se disant qu'il est tout de même dommage de gâcher un tel potentiel avec une écriture qui, si elle partait très bien, se trouve finalement réduite à une simple histoire de vengeance drôlement rythmée, tombée comme un cheveu sur la soupe au sein d'un scénario qui oublie dès lors de s'attarder encore sur les zones d'ombre de ses personnages.

On se questionne finalement sur la volonté de l'artiste, sur le bien-fondé de sa démarche et l'utilité finale de Drive, qui s'il apporte en terme de mise en scène ne sait absolument pas innover en terme d'écriture, tant il se contente de nous rabâcher tout ce que l'on a déjà vu ailleurs en bien meilleur. C'est certes bien joué, beau, très beau même, mais comment qualifier de chef-d'oeuvre une coquille certes esthétique en extérieure, mais complètement vide en intérieur?

Drive, c'est comme si t'achetais une bouteille de Don Pérignon pour ton anniversaire, et que tu te rendais finalement compte qu'on t'y avait foutu, à l'intérieur, de la clairette Leader Price. C'est beau, mais ça n'exalte pas autant que promis.