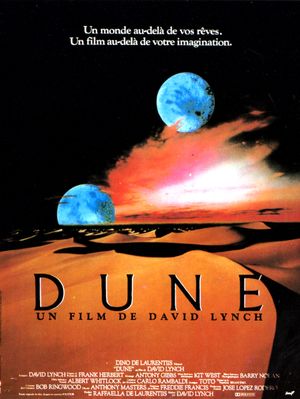

Dune de David Lynch est une œuvre de contrastes, un mirage cinématographique oscillant entre la grandeur du chef-d’œuvre et les trébuchements du nanar.

Dans cette adaptation audacieuse du roman culte de Frank Herbert, le film déploie un univers où l’onirisme lynchien s’entrechoque avec les contraintes de production et des choix discutables. Le résultat est une fresque inclassable, tour à tour sublime et bancale, où le sublime côtoie le grotesque.

Lynch, fidèle à sa signature, insuffle à Dune une étrangeté viscérale. Les visions mystiques de Paul Atreides, les Harkonnen grotesques, et les décors labyrinthiques d’Arrakis traduisent une ambition esthétique remarquable. Pourtant, cette densité visuelle masque parfois les failles d’une narration compressée, où la richesse du matériau d’origine se dilue dans un rythme saccadé et des ellipses frustrantes. L'utilisation excessive de monologues intérieurs pour traduire les pensées des personnages, bien que fidèle au roman, alourdit davantage un récit déjà saturé.

Ici, le futur est une arène de pouvoir et de manipulation, où l’épopée messianique de Paul devient une réflexion mystique sur le destin et la transcendance. Mais cette quête spirituelle, si magistrale dans ses intentions, vacille sous le poids d’effets spéciaux vieillissants et d’une tonalité oscillant entre le grandiose et le kitsch.

Dune n’est jamais lisse, toujours en tension. Ses défauts mêmes deviennent des points de fascination : les décors baroques, les costumes exubérants et les dialogues grandiloquents transforment l’œuvre en un objet hybride. Les thèmes du pouvoir impérial, de la manipulation religieuse et de la lutte pour la survie trouvent une résonance puissante, même dans son exécution parfois chaotique.

Le film est donc une tentative titanesque qui, si elle trébuche souvent, parvient à capturer quelque chose d’essentiel. Dune, en cela, est un paradoxe : un chef-d’œuvre imparfait, magnifiquement déséquilibré, où chaque erreur devient partie intégrante de son étrangeté fascinante.