Echo, ce n’est pas une, mais une multitude d’histoires. Ou plutôt des bribes d’histoires. Des fragments de vie. En compilant cinquante-six saynètes prenant place en Islande avant, pendant et après les festivités de fin d’année, Rùnar Rùnarsson livre un film singulier aux allures de conte contemporain kaléidoscopique. L’éclatement narratif est total et offre au spectateur une structure peu conventionnelle, surprenante et donc intrigante. Pour autant, si aucun autre lien que celui spatio-temporel, explicite, n’est revendiqué, certaines situations semblent se répondre entre elles. Par leurs thématiques et/ou le travail du montage, des résonances émergent et les fragments, pourtant tous différents, font bel et bien écho. Entre eux, et chez le spectateur également.

Comment pourrait-il en être autrement, quand est travaillée une si grande diversité de situations ? Inévitablement, un des éclats du miroir finira bien par nous renvoyer notre reflet. D’autant que cette fable parcellaire est emplie d’humanité. La simplicité et la pudeur avec lesquelles le réalisateur dépeint ces instantanés de vie les rendent confondants de justesse et de vérité. La quasi absence de musique extra-diégétique (hormis dans la scène d’ouverture, montrant le ballet d’un lavage automobile et donnant le ton du film, où se manifeste une poésie du quotidien, une beauté de l’ordinaire) évite l’orientation de la perception alors biaisée du spectateur. À la place, Rùnarsson laisse se déployer les bruits de la vie, les frémissements des êtres, la rumeur des âmes.

Dans cette approche au plus près des existences des individus se côtoient des tableaux drôles, cruels, émouvants. Parfois, la frontière est mince entre le cynique et le tragique, le réjouissant et le bouleversant. Une chose est sûre cependant : ça n’est jamais creux. Outre le bel équilibre formé par l’alternance de passages courts ou plus longs, dialogués ou silencieux, il y a un vrai travail sur la déclinaison des motifs et leur exploration complète. Ainsi se succèdent des moments traitant de la collectivité puis de l’individualité, du pluriel puis du singulier, du public puis du privé. Rùnarsson joue avec les contraires et les contrastes, et tout y passe.

Cette multitude s’harmonise néanmoins et chaque épisode coexiste parfaitement avec les autres, notamment grâce à l’esthétique sublime de l’ensemble. Plutôt que de s’adapter à l’ambiance de chaque saynète, le cinéaste a choisi un univers visuel constant, qui unifie le tout et se veut toujours très soigné. En prenant le parti de faire un unique plan par saynète (celle-ci étant de fait une seule et même séquence), il s’agit de cultiver une imagerie efficiente car le format est contraignant, interdisant tout éparpillement ou fioriture. Et c’est très réussi. Le cadre est toujours intelligemment composé, et pourtant relativement sobre, épuré de tout artifice. À l’inverse de la narration disloquée, l’image est quant à elle très structurée, notamment par une exploration et une exploitation très précises de la ligne. Qu’elles soient horizontales – travail des proportions et de la quantité d’air, jeu sur l’horizon et les courbes, sur la profondeur de champ et les perspectives –, verticales – scission du cadre rappelant un split screen, via un espace divisé en plusieurs pièces ou des éléments se dressant au centre de l’image, travail sur les volumes et les hauteurs –, voire les deux à la fois, ces lignes apportent une géométrie évidente à l’écran, sans pour autant jamais rigidifier ou enfermer les êtres. Et le tout est très lumineux, y compris dans les nombreuses scènes de nuit.

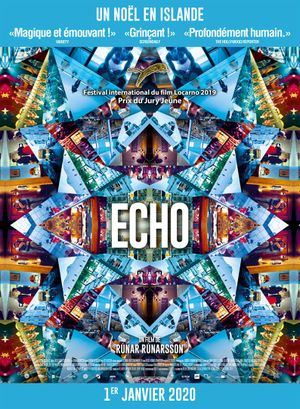

Ainsi, l’apparente incohérence due à la déconstruction des carcans traditionnels du récit s’avère finalement palliée par bien d’autres ressorts, qui équilibrent et uniformisent l’ensemble, sans annihiler les spécificités de chaque parcelle. On se retrouve alors face à une mosaïque qui, si elle peut en déstabiliser certains, est à saluer de par sa virtuosité et l’espace qu’elle laisse à l’imaginaire du spectateur, ne manquant pas de toucher, pleine de poésie et d'intimité.