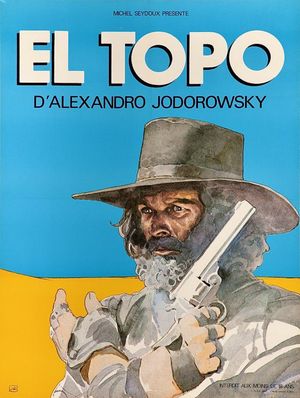

Un cowboy promène un enfant nu,

sous une ombrelle, dans le désert. Pour ses 7ans, il lui faut accomplir un rituel d’enterrement de l’enfance, et le cowboy lui fait enfouir dans le sable son ours en peluche et le portrait de sa mère. La scène d’ouverture d’El Topo nous immerge dans la mystique de l’être.

Ils arrivent dans un village. Il y a du sang partout. Dans l’utilisation abondante et vivace de rouge, dans les plans larges de corps sous des linceuls blancs au cœur d’une mare poisseuse pour marquer le contraste. Indéniablement, Alejandro Jodorowsky joue avec plaisir de la couleur. L’auteur vient de la bande-dessinée, où la narration, bien que visuellement proche, n’a pas le même rythme. Cela ressort dans le montage général, et l’absence de séquences de transitions (de voyage ou de contemplation) trahit, malgré le propos,

un refus du vide.

Les décors sont souvent utilisés à taille humaine et le réalisateur mal à l'aise n’use pas des plans d’ensemble qui ramèneraient l’homme à la taille, ou au temps, de ces grands espaces qu’il parcourt.

Il y a de la figuration à foison dans de nombreuses scènes, et son utilisation est toujours efficace – probablement un autre aspect du dessin de la bande-dessinée, ce savant dosage de l’humains à disperser pour atteindre la crédibilité. Et le choix de gueules : comme en bd, la figuration n’est pas anonyme mais typique. Le film est tourné dans les seventies, après l’âge d’or des westerns spaghettis de Sergio Leone, et l’inspiration est indéniable. Mais on est chez Jodorowsky : quand les brigands s’ennuient, ils découpent des bananes du bout de l’épée, ils lèchent des chaussures pour dames, ou ils défroquent les moines et tuent le quidam au hasard, sans préférence ni différence. Et quand la femme apparaît, leur attention est immédiatement attirée. L’excitation, animale, se met en branle.

Les décors naturels sont très beau, et la chapelle du monastère franciscain dont le colonel des bandits, a fait sa chambre est splendide : un dôme de pierre assez vaste, meublé sobrement d’une chaire et d’un autel, les murs ornés d’icônes. Asymétrie et religion. Et le contraste alors quand le colonel sort : il est suivi d’une nuée de porcs.

Duel dans une arène,

Jodorowsky a vu son Leone. Et dans l’émasculation suggérée, une maitrise du cadre, précis, et du montage simple, efficace.

Il troque son fils contre la donzelle.

Il joue du pipeau dans les montagnes, une longue quête mystique dans le désert. La femme lui demande d’affronter quatre maîtres pour mériter son amour. On pense inévitablement aux westerns dessinés de Jodorowsky, Jan Solo en tête. Le cowboy rencontre un par un lesdits maîtres et, chacun son tour, les tue. Comprenant ses erreurs, la manipulation, et la vacuité de l’existence, il finit par se laisser tuer.

Toute cette première partie a

des allures expérimentales,

une tentative un peu échouée parce que contradictoire en apparence : donner du sens et du visuel dans l’évocation d’une initiation mystique. Alejandro Jodorowsky est trop axé sur le scénario, pas assez par le visuel, ou vice-versa selon la scène. L’ensemble souffre d’un manque de rigueur destiné à laisser libre cours à une créativité débordante, bridée par les seules possibilités techniques bricolables. El Topo souffre du foisonnement d’idées qui l’habitent, surgissant souvent sans lien ni coordination : l’imagination débridée de Jodorowsky pour seule ligne.

Le cadavre encore chaud du cowboy

est récupéré par un clan crasse de nains et d’infirmes.

Le temps passe et le gars est devenu une statue organique, un ascète endormi depuis si longtemps, mais longtemps… On ne comprend pas de suite, mais ça vient rapidement : il se réveille lorsque qu’une jeune fille l’embrasse, naine parmi les intouchables qui s’entassent dans une grotte, couchés dans des bidons étagés les uns dessus les autres. Le héros réveillé subit

une rapide initiation chamanique,

Jodorowsky commence le second tome de l’aventure plutôt bien : le gars suce du scarabée tribal, au son rituel d’un chant de transe. Alors, révélé à lui-même, le cowboy disparu devient sage. Dévoué à l’émancipation des monstres enfermés, il se consacre à la mendicité, en ville, pour survivre, tandis qu’il creuse la montagne pour libérer ce petit peuple invisible. L’occasion pour le comédien Alejandro Jodorowsky de pratiquer le mime devant les foules. Devenu Sisyphe du quotidien modeste, le héros consacre ses peines au bien d’une communauté d’indigents, avec l’espoir probable d’une rédemption. Mais la rédemption manque d’enjeux et de rythme.

Il finira par libérer les nains de la montagne (mince, Tolkien !), mais ces derniers se font tirer comme des lapins à l’entrée de la ville par une foule grotesque, flanquée de gueules patibulaires bien crasses, refusant net de voir les anormaux de l’humanité. L’œil ne voit que ce que la conscience veut bien.

La boucle est bouclée, d’un massacre à un autre, d’une vie d’erreurs et d’horreurs à une retraite perdue, le héros s’immole pour être certain de ne pas revenir tant ces mondes qu’il a traversés sont aussi fous de sang que de violences. Il laisse malgré tout une femme et un fils, à la charge de son double (son fils du début ?), cowboy barbu aux longs cheveux de noir vêtu, et tous les trois s’en vont dans le lointain.

Tandis que sa tombe se transforme en immense ruche sous un grouillement d’abeilles…

(ou sont-ce des mouches ?)

Y’a du pittoresque, de l’errance, du mystique, de la violence.

Tout ce que Jodorowsky aime et dont il sait parler. En théorie, dans une bande-dessinée. Mais la pratique du mouvement, le cinématographe, demande plus d’attention, plus d’exactitude. Et plus d’adaptation. Encore une fois, on se dit qu’avec plus de budget, une équipe technique éprouvée, et un peu plus de travail d’équilibre entre les deux parties du scénario, pour étouffer la seconde et mieux la lier à la première, on se dit qu’avec tout ça, il y a de quoi faire

une perle rare, tant visuelle que poétique.

L’esquisse est là. Pleine des aspérités de son époque au délitement psychédélique, et de l’inexpérience de son jeune réalisateur, mais l’esquisse est bien là : dense, profonde, intelligente. Symbolique certes, mais pleine de questions sur la condition de l’homme, sur le sens de l’existence. Une graine de chef-d’œuvre, pas trop mal germée, pas bien dégrossie.

Matthieu Marsan-Bacheré